ご参考までに、Web上にあったウーラントの「聖なる春」の詩のドイツ語原文と、それをChatGPT4に日本語訳してもらったもの(若干手直ししています)をご紹介します。先の日本語訳の注では「凶作の時」としましたが、実際には戦争などで共同体全体が危機にある時に行われたようです。なお、私が最初にこの語に出会ったのはヴェーバーの「経済と社会」の中の種族ゲマインシャフトの所です。折原ゼミでたまたま私が訳読を担当したので良く覚えています。

https://nam-students.blogspot.com/2013/03/blog-post_3538.html

種族的共同社会関係 中村貞二訳

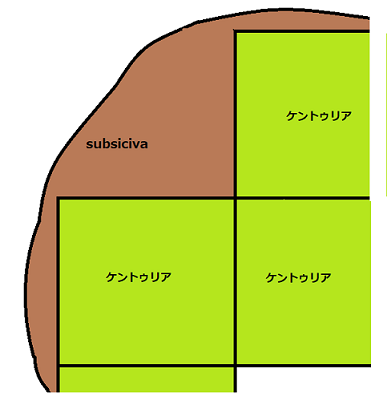

疑う余地のないことなのだが、なにかの理由で無事平穏に母なる共同社会を分離ないし移住して、よその土地に共同社会を起したという思い出(「海外移民(コロニー)」「聖なる春(フェール・サクルム)」)、その他類似のことが生き続けているところには、一つのきわめて特殊な「種族的」共同感情がしばしば非常に強力に存在している。

Johann Ludwig Uhland “Ver sacrum” 1880

Als die Latiner aus Lavinium

Nicht mehr dem Sturm der Feinde hielten stand,

Da hoben sie zu ihrem Heiligtum,

Dem Speer des Mavors, flehend Blick und Hand.

Da sprach der Priester, der die Lanze trug:

»Euch künd ich statt des Gottes, der euch grollt:

Nicht wird er senden günst’gen Vogelflug,

Wenn ihr ihm nicht den Weihefrühling zollt.«

»Ihm sei der Frühling heilig!« rief das Heer,

»Und was der Frühling bringt, sei ihm gebracht!«

Da rauschten Fittige, da klang der Speer,Johann Ludwig Uhland

Da ward geworfen der Etrusker Macht.

Und jene zogenchzten, ward die Gegend grün,

Feldblumen sproßten unter jedem Huf,

Wo Speere streiften, sah man Bäum erblühn.

Doch vor der Heimat Toren am Altar,

Da harrten schon zum festlichen Empfang

Die Frauen und der Jungfraun helle Schar,

Bekränzt mit Blüte, welche heut entsprang.

Als nun verrauscht der freudige Willkomm,

Da trat der Priester auf den Hügel, stieß

Ins Gras den heil’gen Schaft, verneigte fromm

Sein Haupt und sprach vor allem Volke dies:

»Heil dir, der Sieg uns gab in Todesgraus!

Was wir gelobten, das erfüllen wir.

Die Arme breit ich auf dies Land hinaus

Und weihe diesen vollen Frühling dir!

Was jene Trift, die herdenreiche, trug,

Das Lamm, das Zicklein flamme deinem Herd!

Das junge Rind erwachse nicht dem Pflug

Und für den Zügel nicht das mut’ge Pferd!

Und was in jenen Blütegärten reift,

Was aus der Saat, der grünenden, gedeiht,

Es werde nicht von Menschenhand gestreift:

Dir sei es alles, alles dir geweiht!«

Schon lag die Menge schweigend auf den Knien,

Der gottgeweihte Frühling schwieg umher,

So leuchtend, wie kein Frühling je erschien,

Ein heil’ger Schauer waltet’ ahnungschwer.

Und weiter sprach der Priester: »Schon gefreit

Wähnt ihr die Häupter, das Gelübd vollbracht?

Vergaßt ihr ganz der Satzung alter Zeit?

Habt ihr, was ihr gelobt, nicht vorbedacht?

Der Blüten Duft, die Saat im heitern Licht,

Die Trift, von neugeborner Zucht belebt,

Sind sie ein Frühling, wenn die Jugend nicht,

Die menschliche, durch sie den Reigen webt?

Mehr als die Lämmer sind dem Gotte wert

Die Jungfraun in der Jugend erstem Kranz;

Mehr als der Füllen auch hat er begehrt

Der Jünglinge im ersten Waffenglanz.

O nicht umsonst, ihr Söhne, waret ihr

Im Kampfe so von Gotteskraft durchglüht!

O nicht umsonst, ihr Töchter, fanden wir,

Rückkehrend, euch so wundervoll erblüht!

Ein Volk hast du vom Fall erlöst, o Mars!

Von Schmach der Knechtschaft hieltest du es rein

Und willst dafür die Jugend eines Jahrs;

Nimm sie! sie ist dir heilig, sie ist dein.«

Und wieder warf das Volk sich auf den Grund,

Nur die Geweihten standen noch umher,

Von Schönheit leuchtend, wenn auch bleich der Mund,

Und heil’ger Schauer lag auf allen schwer.

Noch lag die Menge schweigend wie das Grab,

Dem Gotte zitternd, den sie erst beschwor,

Da fuhr aus blauer Luft ein Strahl herab

Und traf den Speer und flammt’ auf ihm empor.

Der Priester hob dahin sein Angesicht,

Ihm wallte glänzend Bart und Silberhaar;

Das Auge strahlend von dem Himmelslicht,

Verkündet’ er, was ihm eröffnet war:

»Nicht läßt der Gott von seinem heil’gen Raub,

Doch will er nicht den Tod, er will die Kraft;

Nicht will er einen Frühling welk und taub,

Nein, einen Frühling, welcher treibt im Saft.

Aus der Latiner alten Mauern soll

Dem Kriegsgott eine neue Pflanzung gehn;

Aus diesem Lenz, innkräft’ger Keime voll,

Wird eine große Zukunft ihm erstehn.

Drum wähle jeder Jüngling sich die Braut,

Mit Blumen sind die Locken schon bekränzt,

Die Jungfrau folge dem, dem sie vertraut;

So zieht dahin, wo euer Stern erglänzt!

Die Körner, deren Halme jetzt noch grün,

Sie nehmet mit zur Aussaat in der Fern,

Und von den Bäumen, welche jetzt noch blühn,

Bewahret euch den Schößling und den Kern!

Der junge Stier pflüg euer Neubruchland,

Auf eure Weiden führt das muntre Lamm,

Das rasche Füllen spring an eurer Hand,

Für künft’ge Schlachten ein gesunder Stamm!

Denn Schlacht und Sturm ist euch vorausgezeigt,

Das ist ja dieses starken Gottes Recht,

Der selbst in eure Mitte niedersteigt,

Zu zeugen eurer Könige Geschlecht.

In eurem Tempel haften wird sein Speer,

Da schlagen ihn die Feldherrn schütternd an,

Wann sie ausfahren über Land und Meer

Und um den Erdkreis ziehn die Siegesbahn.

Ihr habt vernommen, was dem Gott gefällt,

Geht hin, bereitet euch, gehorchet still!

Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt;

Das ist der Weihefrühling, den er will.«

ラビニウムのラテン人たちが

もはや敵の嵐のような攻撃に耐えられなくなった時、

彼らは彼らの聖域、

マルスの槍を見上げ、手を挙げて祈った。

その槍を持つ神官が言った:

「神が怒っていることを代わりに告げる、

彼は吉兆の鳥の飛来を送らないだろう、

もし彼に聖なる春を捧げなければ。」

「春は彼にとって聖なるものだ!」と軍は叫び、

「春がもたらすものは全て彼に捧げられるべきだ!」

すると羽ばたきが聞こえ、槍が鳴り響き、

エトルリア人の力は挫かれた。

そして彼らが去った後、地は緑になり、

馬の蹄の下で野花が芽吹き、

槍が触れた場所では木々が花を咲かせた。

しかし、故郷の門前での祭壇で、

すでに祝祭の準備で待っていたのは

女たちと若い乙女たちの明るい群れ、

今日咲いた花で飾られていた。

喜びの歓声が静まると、

神官は丘に立ち、聖なる杖を草に突き刺し、

敬虔に頭を垂れ、全人民の前でこのように言った:

「死の恐怖の中で勝利をもたらしたあなたに栄光あれ!

私たちが誓ったことを、私たちは果たす。

この土地に広げたこの腕、

この満ち溢れる春をあなたに捧げる!

この牧草地が育てたもの、

羊飼いの群れが持つ小羊や小山羊、

若い牛が耕すことなく、

勇敢な馬が手綱をとることなく、

そしてあの花園で熟したもの、

芽吹く種から育つもの、

人の手によって摘まれることなく、

全てがあなたのもの、全てをあなたに捧げる!」

すでに人々は膝をついて沈黙しており、

神に捧げられた春は静かに彼らに囲まれていた、

かつて見たことのないほど輝かしい春、

重い予感を持つ神聖な震えが支配していた。

そして神官は更に言った:「もう終ったと思うか、

誓いを果たしたと?古い約束をすっかり忘れたのか?

誓ったことを本当に考えたのか?

花の香り、晴れた光の中の種、

新しく生まれた群れで生き生きとした牧草地、

若者がそれらの中で踊らない限り、それらは春とは言えないのではないか?

羊よりも神にとって価値があるのは

若さの初めの花輪をつけた乙女たちだ;

仔馬よりも彼は望んでいる

最初の武装の輝きの中の若者たちを。

おお、無駄ではなかった、息子たちよ、

戦いの中で神の力に燃えていた君たち!

おお、無駄ではなかった、娘たちよ、

帰ってきて、君たちが見事に咲き誇っているを見た!

あなたは、マルスよ、民を敗北から救った!

奴隷の恥からそれを清く保った

そしてそのために生まれたばかりの幼児を欲している;

彼らを受け取れ!彼らはあなたに捧げられた、彼らはあなたのものだ。」

そして再び民は地に投げ出され、

ただ捧げられた者たちだけが立っていた、

美しさに輝いていたが口は青ざめ、

重い神聖な震えが全てにのしかかっていた。

まだ群衆は墓のように静かにしていた、

ちょうど神を呼び起こしたばかりで、

そこに青い空から一筋の光が射し込み、

槍に当たり、そこで炎上した。

神官はそこに顔を向け、

輝くひげと銀髪が波打ち;

天の光に輝く目で、

彼が明らかにされたものを告げた:

「神は彼の聖なる奪い物を放さない、

しかし死を望むのではなく力を望む;

枯れた、歓声のない春を望まない、

いや、みずみずしさに満ちた春を望む。

ラテン人の古い城壁から

戦神の新しい植民が行くべきだ;

この春から、力に満ちた芽が、

彼にとって偉大な未来が生じるべきだ。

だから各々の若者は花嫁を選び、

髪にはすでに花が飾られている、

乙女は信じる者に従い、

星が輝くところへ向かって行け!

今はまだ緑の穂を持つ穀物、

遠くで種を播くためににそれを持って行け、

今はまだ花を咲かせる木から、

苗と種を自分たちのために保存せよ!

若い牡牛は新たな地を耕し、

活気に満ちた小羊を牧場に連れて行け、

素早い仔馬は手元で跳ねる、

未来の戦いのための健全な一族!

なぜなら、戦いと嵐が君たちに示された、

それがこの強い神の権利だ、

彼自身が君たちの中に降りてきて、

君たちの王たちの世代を生むため。

君たちの寺院には彼の槍が留まる、

将軍たちはそれを振り鳴らし、

彼らが陸と海を渡り出て

地球を囲む勝利の道を行くとき。

君たちは神が望むものを聞いた、

行って準備し、静かに従え!

君たちは新しい世界の種子だ;

それが彼が望む聖なる春だ。」