このブログを作った元々の目的はオープン翻訳もありますが、第一には折原浩の「経済と社会」再構成仮説を検証することでした。

しかし「宗教社会学」の折原の数々の致命的な誤訳を見ることによってもう私なりに結論が出ました:

(1)「経済と社会」の旧稿に「あるべき完成形」など元々存在しない。ヴェーバーは書いている途中で構想を変更し「支配」他を含めた形に変えている。即ちこの旧稿はヴェーバーの思想的変遷に従った流動的な論考である。

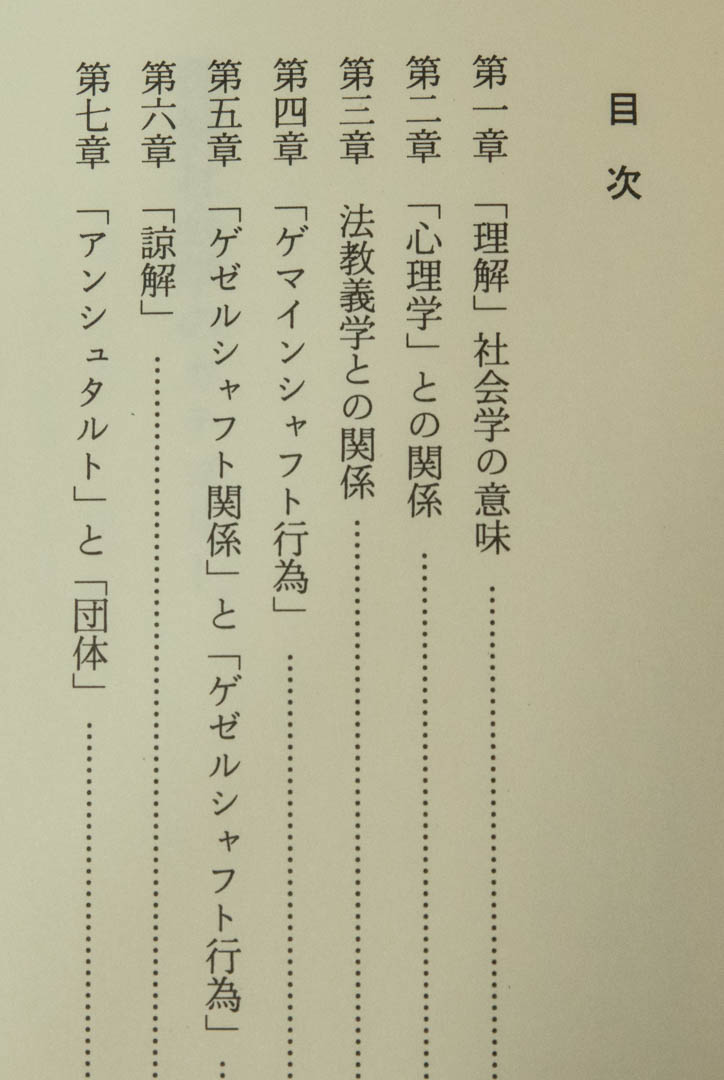

(2) 「理解社会学のカテゴリー」はごく一部の社会学的カテゴリーを経済学における「限界効用論」のように試作的にまとめたものであり、(1)の「支配」や「宗教」におけるカリスマの議論で使われるゲマインデ、それ以外にもゲノセッセンシャフト、ケルパーシャフト等々にも定義が与えられていないまったく不十分・未完成なものであり、それが旧稿全体を整然と説明するような理論にはまったくなり得ていない。

(3) 折原の「単頭説」、シュルフターの「双頭説」ではシュルフター説の方が妥当である。但し「頭」ではなく、また旧稿時点では書かれていなかった「社会学の根本概念」については、その内容が先取りされていた、ぐらいの説明が妥当と思われる。

(4) 折原の「宗教社会学」解釈は、無理矢理全ての団体概念を「理解社会学のカテゴリー」で説明しようとしたこじつけに過ぎない。

(5) 折原のヴェーバーのドイツ語読解力には問題が多く、この意味でも「再構成」など出来る能力に欠けている。

この辺り、「宗教社会学」の翻訳が終わったら正式に論文形式にまとめます。