Gemeindeに「信徒の集まり」と言った意味が追加になった時期をGeminiで、それに関連するルターの発言をChatGPT5.2で更に調べました。

ともかくも折原センセがゲマインデ(Gemeinde)について述べていることは全てデタラメですので、忘れてください。折原センセに限らず日本のヴェーバー学者で下記に書いたレベルの説明をきちんと出来る人は皆無でしょう。

私

ドイツ語のGemeindeで一般的な「地方の集落、村、町」などといった意味から、宗教上、特に初期キリスト教のエクレシア(信徒の集団)を意味するようになったのは歴史的に見ていつ頃からですか?ルターはその聖書訳でエクレシアをKircheではなくGemeindeと訳しています。

Gemini

ドイツ語の **Gemeinde(ゲマインデ)** が宗教的な意味(信徒の集団)を持つようになった経緯と、ルターの翻訳における意義については、キリスト教史とドイツ語史の両面から非常に重要なポイントが含まれています。

結論から述べますと、**「Gemeinde」が宗教的な集団を指す言葉として確立・定着したのは、中世後期(14世紀〜15世紀)から宗教改革期(16世紀)にかけて**です。

以下に、その歴史的変遷を詳しく解説します。

### 1. 「Gemeinde」の語源と初期の用法

元々「Gemeinde」は、古高ドイツ語の *gimeinitha*(共通の、公共の)に由来します。

* **初期の用法:** 12世紀頃までは、主に「(草地や森林などの)入会地(いりあいち)」や、それを共有する「村落共同体」という、世俗的・法的な土地利用の共同体を指す言葉でした。

(丸山補足:中世ドイツのマルク共同体で、共有の土地Allmendeを管理する共同体がGemeinde。)

* **集落から集団へ:** 地方の集落(村)において、住民が共同で物事を決定する「人々の集まり」そのものを指すようになり、そこから徐々に「自治組織」としての意味を強めていきました。

### 2. 宗教的意味への転換(中世後期)

「Gemeinde」が教会的な文脈で使われ始めたのは、14世紀頃の**「神秘主義」**や**「托鉢修道会」**の影響が大きいとされています。

* 彼らは、ラテン語の *communitas*(共同体)や *congregatio*(集会)をドイツ語に訳す際、当時すでに世俗の自治組織として機能していた「Gemeinde」という言葉を転用しました。

* これにより、単なる「村の住民」ではなく、「同じ信仰を持つ人々の集まり」というニュアンスが加わり始めました。

### 3. マルティン・ルターによる決定的な定義

質問にある通り、ルターが聖書をドイツ語に訳す際、ギリシア語の **ekklesia(エクレシア)** を「Kirche(教会)」ではなく「Gemeinde」と訳したことは、言語史上の大事件でした。

* **ルターの意図:** ルターは「Kirche」という言葉を、当時のカトリック教会の「階層組織(教皇や司教といった権力構造)」や「石造りの建物」を想起させるものとして嫌いました。

* **エクレシアの再定義:** 彼は、新約聖書の *ekklesia* の本質は「呼び集められた人々の集まり(キリスト信徒の会衆)」であると考えました。そこで、当時の人々にとって身近で、かつ「対等な人々の集まり」というニュアンスを含んでいた **Gemeinde**(あるいは *Versammlung*「集会」)を選んだのです。

(丸山補足:ギリシア語ἐκκλησία(ekklesia)は「呼び出す(ek-kaleō)」に由来し、「神によって召し集められた(召命を受けた)者の集まり」を意味する。

ルターがこれをKircheではなくGemeindeと訳したことにより、制度的教会から信徒共同体への神学的転換が行われた。)

### 4. 歴史的な時期のまとめ

* **12〜13世紀まで:** 主に「共有地」や「村落共同体」という世俗的な意味。

* **14〜15世紀:** 宗教的な「信徒の集い」を指す言葉として、一部の神学や説教の中で使われ始める。

* **1520年代(宗教改革):** ルターによる聖書訳と神学的主張によって、「Gemeinde = キリスト教徒の共同体(エクレシア)」という定義がドイツ語圏全体に決定的に定着した。

### 補足:ルターのこだわり

ルターは1530年頃の著作で、「Kirche(教会)」という言葉はドイツ語として曖昧であり、盲目的であると批判し、**「キリスト教徒の聖なる人々(ein heilig christlich Volk)」**こそが真の意味であり、それを最もよく表すのが「Gemeinde(共同体)」であると述べています。

今日、ドイツ語で「市町村(自治体)」と「教区・信徒集団」の両方を Gemeinde と呼ぶのは、この宗教改革期の「信仰の共同体」と「生活の共同体」が密接に結びついていた歴史の名残なのです。

私

現代においては、地域共同体の意味のGemeindeは地方自治体などで元々がゲマインシャフトとほぼ同義だったのに比べれば明らかにゲゼルシャフト化されたものに変わっています。こうした変遷はいつ頃発生したのですか?

Gemini

現代の「Gemeinde(自治体)」が、かつての有機的な**ゲマインシャフト(共同体)から、機能的・事務的なゲゼルシャフト(社会・団体)へと変質した過程は、主に19世紀のプロイセン改革から20世紀の「地域再編(Gebietsreform)」**にかけて段階的に進みました。

特に決定的な転換点は、以下の3つの時期に集約されます。

1. 近代自治の誕生:シュタインの都市条例(1808年)

それまでのGemeindeは、地縁や血縁、あるいは「教会教区」と分かちがたく結びついた自然発生的な集落共同体でした。

2. 産業革命と世俗化(19世紀後半)

19世紀後半、都市化が進むことで、Gemeindeの性格は決定的に変わります。

3. 20世紀後半の「地域再編」(1960-70年代)

現代のゲゼルシャフト化を完成させたのが、1960年代後半から70年代にかけて旧西ドイツで実施された**地域再編(Gebietsreform)**です。

-

合併の強制: 経済合理性と行政効率を追求するため、数千の小さなGemeinde(伝統的な村落)が強制的に合併され、巨大な「統合自治体(Einheitsgemeinde)」となりました。

-

結果: この時、物理的な「村(Dorf)」としてのゲマインシャフトと、行政単位としての「Gemeinde」が完全に切り離されました。役場は遠くなり、住民は単なる「行政サービスの受益者」というゲゼルシャフト的な関係に固定されました。

概念の変遷まとめ

| 時代 |

形態 |

性格(テンニース的解釈) |

| 中世〜近世 |

自然村・教区 |

ゲマインシャフト(本質意志、全人格的結合) |

| 19世紀 |

近代自治体 |

移行期(法制化と市民意識の芽生え) |

| 1970年代〜現在 |

統合自治体 |

ゲゼルシャフト(選択意志、事務的・機能的関係) |

現代の揺り戻し

面白いことに、現代ドイツではこの「ゲゼルシャフト化」しすぎた自治体への反省から、**”Bürgerschaftliches Engagement”(市民参加)**を促し、人為的にゲマインシャフト的な「温かみ」や「つながり」を取り戻そうとする政策が盛んに行われています。

ルターが求めた「信仰による自発的な集い」としてのGemeindeという理念は、皮肉にも現代では行政(Gemeinde)の手が届かない、ボランティア団体やNPOなどの活動の中にその面影を探すことができるかもしれません。

この「行政の巨大化とコミュニティの喪失」というテーマについて、さらに特定の歴史的事件や、現代のドイツの事例について詳しく知りたい部分はありますか?

私

そういう意味でGemeindeというドイツ語には現代ではゲマインシャフトの意味とゲゼルシャフトの意味が両方含まれていると解釈していいですか?

Gemini

その通りです。現代のドイツ語における Gemeinde は、まさに**「ゲマインシャフト(共同体)」としての歴史的・感情的な根源と、「ゲゼルシャフト(利益社会・組織)」としての近現代的な実態**が同居した、非常に重層的な言葉であると解釈できます。

一つの言葉の中に、相反する二つの概念が地層のように積み重なっている状態です。

1. ゲゼルシャフトとしての「Gemeinde」

現代のドイツ人が日常で「Gemeinde」と口にする際、まず意識されるのはこちらです。

-

法的・行政的実体: 予算、税収、ゴミ処理、建設許可などを司る**「最小の地方行政機関」**です。

-

契約的関係: 住民はそこに「所属(帰属)」しているというより、住民登録という「手続き」を経てサービスを受ける「顧客」や「納税者」に近い関係にあります。

-

合理性: 1970年代の地域再編を経て、歴史的なつながりよりも「人口規模や効率」で区画が決まる、機能優先の組織となっています。

2. ゲマインシャフトとしての「Gemeinde」

しかし、言葉の響きの中に潜む「共同体」としてのニュアンスも死んでいません。

-

アイデンティティの拠り所: サッカークラブや消防団(Freiwillige Feuerwehr)、伝統行事の文脈では、Gemeindeは依然として**「我々(Wir-Gefühl)」という連帯感**を象徴します。

-

宗教的文脈: ルター以来の伝統である「信徒共同体(Kirchengemeinde)」としての意味では、今もなお全人格的な結びつき(ゲマインシャフト)を指し続けています。

-

連帯の呼びかけ: 政治家が「我が共同体(Unsere Gemeinde)のために」と言うとき、それは単なる行政機構のことではなく、助け合う「運命共同体」としての感情に訴えかけています。

二面性の構造図

| 側面 |

基盤となる意志 |

具体的な現れ |

典型的な訳語 |

| ゲマインシャフト的 |

本質意志(感情・伝統) |

教区、祭礼、ボランティア、村の結束 |

共同体、会衆 |

| ゲゼルシャフト的 |

選択意志(目的・合理性) |

役場、条例、税金、インフラ整備 |

自治体、町村 |

なぜ両方が含まれていることが重要なのか

この二面性は、ドイツ社会の**「補完性の原則(Subsidiarität)」**を理解する鍵になります。

ドイツでは「できるだけ身近な共同体(Gemeinde)で問題を解決する」という思想が強いですが、これは「行政サービス(ゲゼルシャフト)」としての側面だけでなく、「住民同士の助け合い(ゲマインシャフト)」が機能することを前提としているからです。

つまり、ドイツ語の Gemeinde は、「冷徹な行政機構」と「温かな人の集まり」の間を、文脈に応じて絶えず揺れ動いている言葉だと言えます。

もしこの「言葉の重層性」という観点から、さらに別の単語(例えば Volk や Staat など)との関係性にも興味がおありでしたら、さらに詳しく掘り下げることができます。いかがでしょうか?

=========================================================

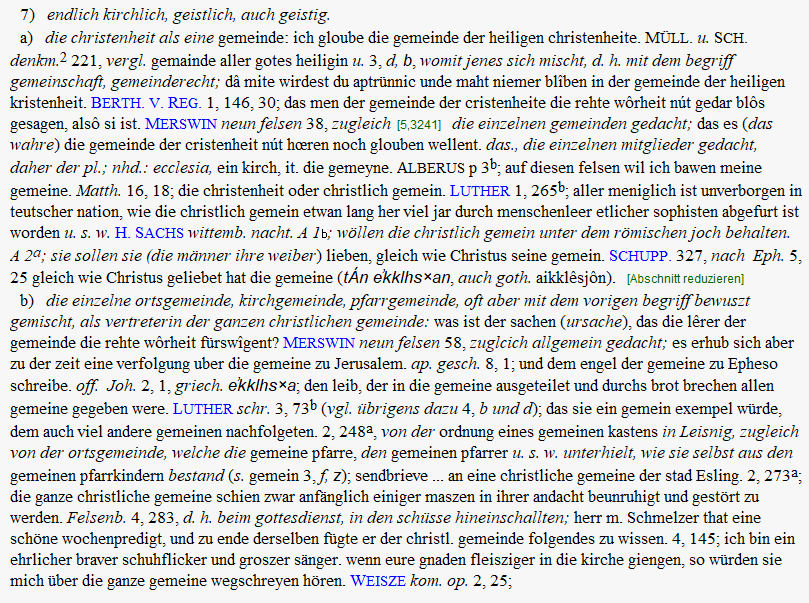

ちなみにChatGPT5.2に教えて貰った上記のルターがKircheではなくGemeindeと訳すべきと述べている箇所:

Martin Luther, Von den Conciliis und Kirchen (1539)

WA 50, S. 628ff.(Weimarer Ausgabe)

Denn das Wort ecclesia heißt eigentlich eine Versammlung, Haufen oder Gemeine,

und sollte nicht Kirche, sondern Gemeinde oder Versammlung heißen.

(WA 50, 629)

直訳:「ecclesia という語は、本来、集まり・群れ・共同体を意味し、

Kirche ではなく、Gemeinde あるいは Versammlung と訳されるべきである。」

Kirche ist ein deutsches Wort und bedeutet eigentlich ein geweihter Bau.

Aber das griechische ecclesia bedeutet die Gemeine der Gläubigen.

(WA 50, 630)

直訳:「Kirche とは本来、聖別された建物を意味するドイツ語である。

しかしギリシア語の ecclesia は『信者たちの共同体』を意味する。」