原文

Eine spezifische Handwerkerreligiosität war allerdings von Anfang an das alte Christentum. Sein Heiland, ein landstädtischer Handwerker, seine Missionare wandernde Handwerksburschen, der größte von ihnen, ein wandernder Zelttuchmachergeselle, schon so sehr dem Lande entfremdet, daß er in einer seiner Episteln ein Gleichnis aus dem Gebiete des Okulierens handgreiflich verkehrt anwendet, endlich die Gemeinden, wie wir schon sahen, in der Antike ganz prononziert städtisch, vornehmlich aus Handwerkern, freien und unfreien, rekrutiert.

私の訳と注釈

但し職人による独特の信仰は古キリスト教においては当初からの特徴であった。その者達の救世主は、地方の都市の職人[1]であり、その布教者達も遍歴する職人の徒弟[2]であり、その中の最大の者は天幕布作りの遍歴徒弟職人[3]であり、既にその時点ではその者は地方からは遠ざかっていたために、その者によるある書簡の中で接ぎ木を使ったたとえ話[4]において、明らかに逆に説明してしまっており[5]、結局の所はそういった諸ゲマインデは、既に述べたように、古代においては全く明確に都市においてのものだったのであり、取り分け職人から、自由民も奴隷も含めて、信者を獲得していた。

[1] <丸山>言うまでもなく、大工であったイエス・キリストのこと。</丸山>

[2] <丸山>中世ドイツの遍歴職人見習いのイメージで描写されている。但し古代の実情とは異なる。「ローマ土地制度史」では農園主が配下のコローヌスや奴隷達を自給自足のため都市の鍛冶屋や陶磁器職人に一定期間入門させることが説明されている。</丸山>

[3] <丸山>聖パウロのこと。パウロはヤギの毛で作った布を裁断して縫い合わせて天幕を作り、それを販売していた。</丸山>

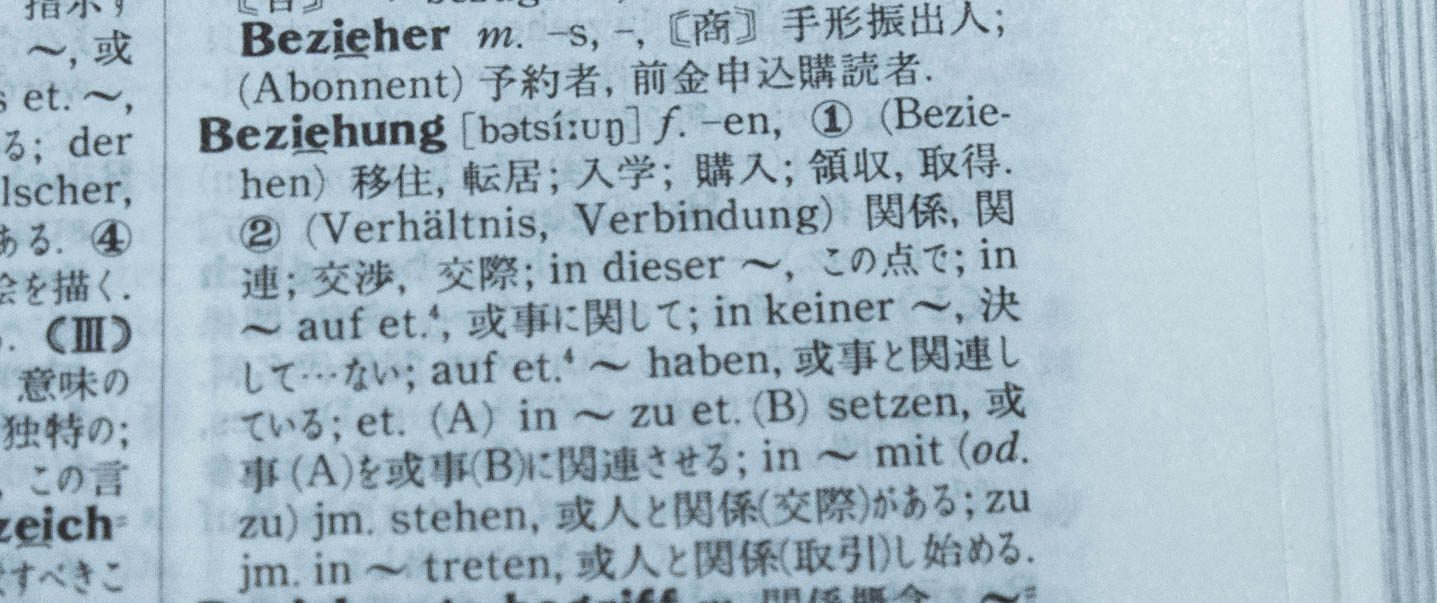

[4] <丸山>パウロ書簡の中の「ローマ書11:11~24」の「神の接ぎ木」の喩えのこと。</丸山>

[5] <丸山>パウロの記述では「悪いオリーブの樹の枝(異邦人)が良い樹(信仰)に接ぎ木される」となっているが、オリーブの接ぎ木は良い実を付けるものの樹勢が衰えたり一部病害虫にやられている樹の枝を、若い生命力の高い野性の樹などに接ぐものであり、パウロの喩えは台木が良いもので、上に接ぐものが悪い枝になっていて逆である。但し、そういうオリーブの接ぎ木についてたとえ田舎に在住していても自分で栽培していない限り詳しく知っている筈はなく、必ずしもパウロが田園から遠ざかっていたという証拠にはならず、むしろヴェーバーが「ローマ土地制度史」の時に得た農業書からの知識をある意味ひけらかしただけのように見える。またパウロが一つの都市に定住していなかったことは「使徒言行録」の記述からも明らかだし、また「遍歴」職人であれば同じく旅を続けていた筈で、ヴェーバーのここの記述はこじつけに近い。</丸山>

この訳注5の所の、パウロが「ローマ人の手紙」の中で、異邦人がキリスト教徒に改宗するのを、オリーブの接ぎ木に例えたことで、ヴェーバーはそれが間違っている(どう間違っているかは上記の訳注5参照)から、それはパウロが地方ではなく都市に生きていた証拠だとし、またその一例だけを拡大解釈し、古キリスト教徒の中心が都市での職人だったとしています。そもそもこのオリーブの接ぎ木についてヴェーバーが詳しいのは、明らかに「ローマ土地制度史」を書く時に、コルメッラやウァッローなどの農業書を原書で読んでいるからです。当時のローマの農業でオリーブはワイン用ブドウの栽培と並んで換金作物としては最重要のものでした。しかし苗から一々育てていたらお金が入ってくるまで5~10年はかかるため、それを短縮するために、おそらく山の中に生えている野生のオリーブを植え替え、かつそれらの野性のオリーブの樹が良質の油が採れる実を付けるとは限らないため、既に良い実が採れることが分かっている樹の枝をそうした野性のオリーブに接ぎ木して、資金回収と品種改良の時間を短縮することは当時の農場経営者にとって非常に重要なことでした。しかしその内容は極めて専門的なものであり、それを知らなかったからと言ってパウロが地方の生活を知らないなどと決めつけることはあまりにも短絡的です。更にはたった1名の例だけから、古キリスト教徒が都市の職人が中心であったなどとするのは、要するに強引にプロ倫の論理に結び付けようとしているだけにしか思えません。

私だけではなく聖書学者の田川建三さんは、「書物としてしての新約聖書」のP.246で「使徒パウロがディアスポラの職人の出身だというので、しばしば逆の極端に走り、ディアスポラのユダヤ人出身のキリスト教徒はみな職人の出であるかの如く勘違いする人も多いが--マックス・ウェーバーとその日本的亜流--、これはまた、僅か一例を全体像とみなす間違いの典型である」と批判しています。

大体、都市の職人とか小金持ちだったのは、イエスの最大の敵対者であったパリサイ人の方でしょう。ここでのヴェーバーの議論は倒錯とこじつけ以外の何物でもありません。