「ローマ土地制度史」について、これまで訳出済みの部分をまとめたものです。

============================================

「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」

マックス・ヴェーバー著

2つの図付き

シュトゥットガルト、1891年、フェルディナント・エンケ出版

感謝と尊敬の意を込めて枢密参事官・教授

A. マイツェン≪1822~1910年、ドイツの農制史研究家、統計学者≫博士に献呈す。

まずは校正の時に見逃してしまった誤記を訂正させていただきたい。

P.256の14行目の「マタイによる福音書」は「ルカによる福音書」の間違いです。

この論文の校正作業は、私の軍役により中断を余儀なくされており、そのことによってまだ幾許かの誤植が残っていることを懸念しております。親愛なる読者各位におかれましては、こうした誤りについてどうかご寛恕いただければと願う次第です。

シャルロッテンブルクにて、1891年8月 司法官試補 博士 マックス・ヴェーバー

目次

緒言 … P.97

序文 P.97

ローマ史における土地制度史の問題 P.101

文献情報 P.105

Ⅰ. 土地測量人による土地の分類とローマの国土についての国法と私法上の等級との関係 … P.107

土地測量人による土地の分類 P.107

測量の技法 P.108

1.Ager scamnatus [東西に走るScamnaと呼ばれる測量線で分けられた土地区画] において P.109

2.Ager centuriatus [ケントゥリアと呼ばれる正方形で区画された土地単位] において P.109

区画の利用。植民市における土地区分けと個人への分与。 P.112

正方形の土地単位を用いた土地区分と、東西に走る線 [scamna] と南北に走る線 [strigae] による土地区分との違い。 P.116

異なった測量方法が存在する理由。Ager scamnatusにおける課税の可能性。 P.122

scamna による区画分けの利用 P.123

植民市における課税可能な土地の測量 P.127

Ager quaestorius [財務官{クワエストル}が収入を得るために売却する公有地] における測量方法とその法的な性格 P.129

Ager per extremitatem mensura comprehensus [領域の外周部のみが測量され、その内部が区分けされていない土地] について P.136

属州における課税法規との関係 P.139

Ⅱ. ローマにおいての非課税の土地の法的かつ経済的な意味 … P.141

1.土地区分けの行政法的な作用について P.141

イタリアにおける植民の一般的性格 P.141

ローマ人による植民市開拓の特性 P.145

領土の行政法上の意味 P.147

土地区分けの領土管理上の効果 P.147

Forma[測量地図]の意味。プラエフェクトゥラ P.149

Fundi redditi, concessi, excepti [返還された土地、許可された土地、例外扱いされた土地] について P.151

区分けがされていない領土の法的な位置付け P.152

公有地化されていない土地について P.153

植民市における法制定の状況 P.154

2.免税農民の私法上及び経済上の性質 P.157

免税農民の特権 P.157

ケンスス [財産・人口調査、現代で言う国勢調査の走り] の対象となる可能性 P.157

Per aes et libram [奴隷解放の儀式。奴隷の対価として天秤量りに銅または青銅の小片を載せていく行為。] の業務 P.158

合法的売却 [mantzipation] と遺言の経済的意味 P.158

対物訴訟 P.160

土地測量についての議論となっている区分け P.161

土地の面積と場所についての議論 P.162

土地の面積についての議論の法的な性質 P.163

土地の場所についての議論との関係 P.166

Modus agri の元々の意味。Modus Agri の売却。 P.168

分割売却と区画売却 P.170

ローマにおける土地単位についての基本法 P.171

Usukapion [実質的な土地占有者の時効による所有権取得] の土地制度史上の意味 P.174

所有財産保護の土地制度史上の意味 P.177

土地単位についての基本法に対する決定的な違反 P.184

ローマにおける不動産取引 P.187

ローマにおける不動産信用 P.188

Ager privatus [私有地] の現物抵当と地役権との関係 P.190

Ager privatus の法的取り扱いの経済的原理 P.193

土地の併合と分割 P.194

植民市法 [ius coloniae] の土地制度上の意味 P.197

ローマとその時代における土地制度上の土地の転用 P.201

Ⅲ. 公有かつ課税の土地とそれに従属する権利の所有について … P.207

Ager publics [公有地] の性格 P.207

地方共同体 [ゲマインデ] の共有牧草地 [Gemeindeweide] 。Ager compascuus [隣人間での共有牧草地] 。 P.208

占有の期限。Mark [市の公有地] とAllmende [市の共有地] P.212

土地資本主義 P.216

占有とAger compascuus [隣人間での共有牧草地] の終焉 P.218

その他の公有の形態 P.220

ケンススの場所選定 P.221

ケンススの場所選定の経済上の帰結 P.224

公有地の小作人、大規模な小作人 P.226

公有地についての無期限の所有、個人の職務遂行に対抗する土地証券。

1.Viasii vicani [重要な道路沿いの土地。占有者は永続的に所有し譲渡不可。その代りに道路の維持義務を負う。] P.228

2.Navicularii [船主に対して、穀物をローマに供給する代償として土地が与えられた] と穀物供給の約束を前提とした前線の土地の供与 P.231

3.城主の領地と辺境の領地 P.232

地代の支払いを条件とした無期限の譲渡

1.名目地代。Trientabula [公的債務の返済の内1/3が土地で支払われるもの] P.233

グラックス [兄弟] の改革による土地分配 P.235

2.実質地代。永代借地。 P.235

トーリア法による所有 P.235

アフリカにおけるAger privatus vectigalisque [私有地と課税公地の両方の性格を持つ土地] P.236

Ager privatus vectigalisqueにおける、vectigal [課税] の性質 P.238

相続税が課せられる長期の小作契約 P.239

測量の方式 P.242

後代における譲渡可能となった永代小作権 P.244

Vectigalisの地租への変化 P.246

国有地所有の法的な性格 P.249

行政上の手続き P.250

現物に対する強制執行 P.250

自治都市におけるvectigalis P.252

地方共同体 [ゲマインデ] の法と財産 P.252

土地貸しによる地代の徴収 P.254

Ager vectigalis の法的性格 P.259

永代小作契約 [Emphyteuse] P.259

国有地ではない属州の土地 P.260

シチリアにおける十分の一税 P.260

法的な特性 P.261

小アジアにおける十分の一税 P.264

アフリカにおける stipendarii [固定割合の貢物付きの土地] P.265

税制上の地方の自治体 [ゲマインデ] の自治の後代においての運命 P.270

ウルピヌスの時代における土地の売却 P.272

ディオクレティアヌスによる土地税制の整備 P.274

ユガティオ [土地税] とカピタティオ [人頭税] と属州における課税 P.279

地方共同体 [ゲマインデ] における課税自治権の剥奪 P.282

土地税の統一 P.286

エピボレー [Επιβολή、3世紀末から行われた不耕地に対しての耕作強制] と peraequatio [税の等額負担] P.287

ユガティオ以外の特別税 P.289

物納税。Adaeratio [物納を金納に変えること] P.289

動産への課税 P.292

土地に関する法律の統一 P.292

Ⅳ. ローマの農業と帝政期の大地主制 … P.297

農業経営の方式の発展 P.297

穀物栽培の運命。オリーブと [ワイン用] ブドウの栽培。 P.302

牧草栽培、広大な牧草地の経営と villaticae pastiones [放牧農場、コルネラの著作に出て来る用語] P.304

大農場と小規模農場 P.307

共和制期の農民 [coloni] P.308

分割小作の生存条件 P.311

農民 P.312

帝政期初期における農業危機 P.318

続き。労役義務を負った農民 [小作人] を使った農場経営の発展 P.320

大地主制についての法整備の状況 P.326

Fundi excepti [非課税の土地] P.326

Stipendarii [固定割合の貢物付きの土地] 。公有地の小作人。 P.327

土地区画での居住者に対する法整備の状況 P.328

出生と行政上の本国送還 P.330

地主である農民と自由農民 P.334

類似の状況。城砦。非ローマ人の定住。 P.334

土地所有についての法整備の状況 P.335

地主における内部組織 P.341

農業従事者の運命 P.345

結論 P.352

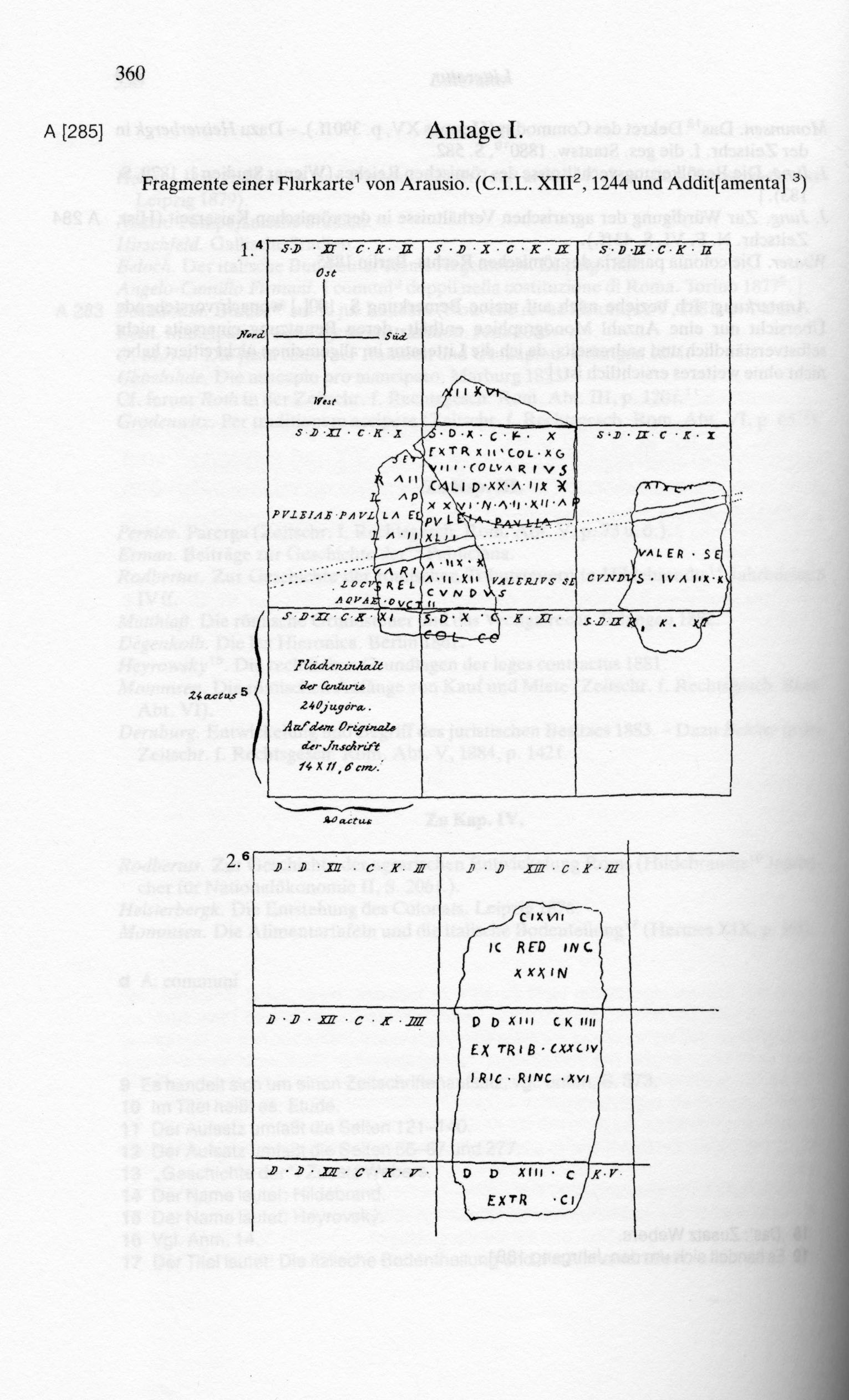

付記 Arausioの銘文 . C.I.L [Corpus Inscriptionum Latinarum、ラテン碑文集成] , XII, 1244 P.353

文献表 P.357

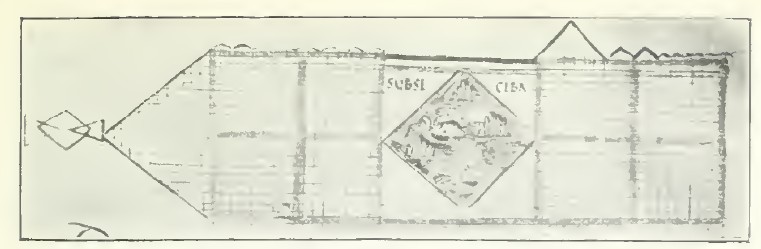

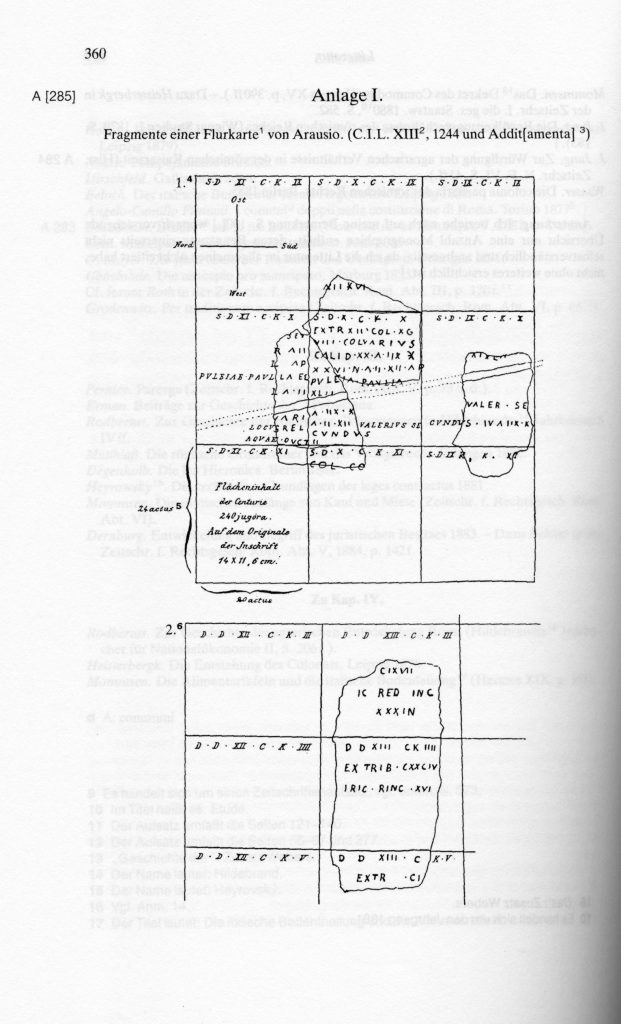

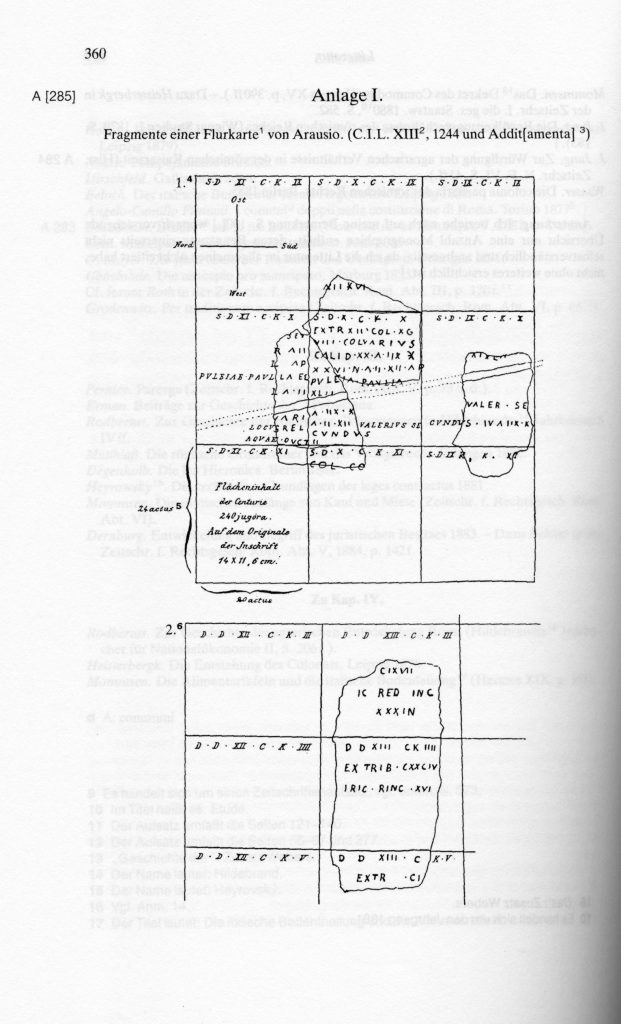

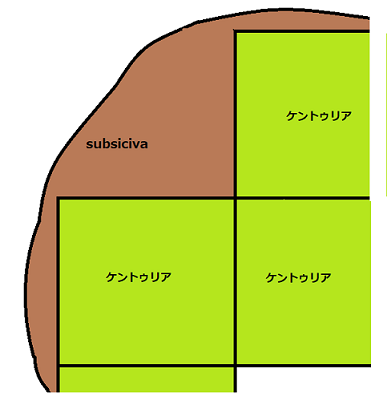

図Ⅰ:Arausioの耕作地図の断片(C.I.L.XII. 1244とその追加分) P.360

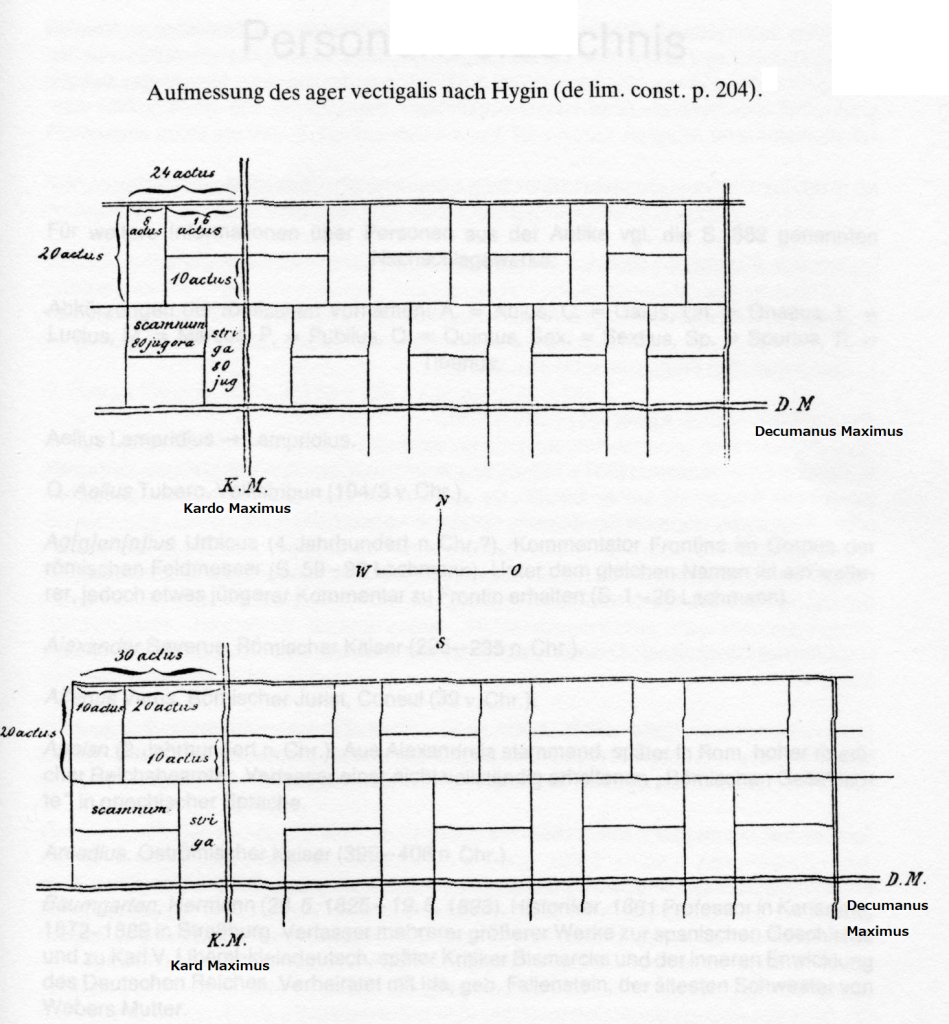

図Ⅱ:Hyginによるager vectigalisの測量(de lim.const.P.204) P.361

緒言

序文

以下の研究においては、人がその表題から期待するような内容を完璧に行うことは、まったくもって約束出来ない。この研究はローマの国法と私法に関する様々な諸事実をある見地、即ちそれらが様々な土地制度の発達を促したという実質的な意義という見地から取上げる。

最初の章では次のことを試みている。つまり、ローマでの耕地に対する様々な測量方法とそれらの耕地自体との相互関係を明らかにすることと、そしてその耕地の国法および私法においての価値評価方法と、更にはその価値評価方法が持っていた実際的な意義を解明することである。そこではまた、次のことも試みている。つまり、後代の諸事象からの帰納的推論によって、ローマにおける土地制度の発展の出発点についての見解をまとめることである。その際に私は次のことについては自覚しているつもりである。つまり、この最初の章の記述において、[事実を淡々と追いかけていくのではなく]本質的にはひたすら何らかの仮説や理論を[強引に]作り出そうとしているだけではないかという非難を受ける可能性が高いということである。だからといって、この領域においての仮説・理論構築的なアプローチが無駄であるなどとは、この時代の文献史料の状態[不足している、断片しか残っていない] ≪ローマ法はオリジナルの十二表法等はほぼ失われており、同時代の法学書に引用されたものなどから一部が復元されている。そのもっとも大がかりなものがユスティニアヌス帝の学説彙纂であるが、その編纂において当時の編集者が元の条文を恣意的にいじったのではないかという疑いがあり、特にヴェーバーの時代にその見直しが行われていた。≫ を知っている者は誰もそうは言わないであろう。そしてまさに土地制度史の領域においては、次のような場合が存在するのである。つまり、「事物の本性」≪ドイツ語で Natur der Sache、ラテン語で De rerum natura、ルクレティウスの同名の詩参照。ここでは法律が存在しない場合に判断基準となる社会通念や公序良俗概念のこと≫ からいくつかの結論を得て先へ進み、他の領域におけるよりも相対的に見てより確からしさを高めることが出来た、そういう場合である。土地所有ゲマインシャフトの諸組織は、いくつかの条件が満たされている場合には、まさに限定された種類のものが存在していた可能性を確認出来る。ここでは純粋に実験的な研究を、次のテーマについて行うということが課題であった。そのテーマとは、ローマの土地制度の本質のある一面として、何千年紀の間の時間の中瓦礫に埋もれながらなお何とか我々に把握出来る状態にある史料類[文献史料、碑文類]を、すべての土地制度史家におなじみの概念に沿う形で評価しようとする場合と、その本質として他のインドゲルマンの土地制度に関しての法形成を促進する根本原理となっている場合において、その根本原理が[他の社会制度との]調和をもたらしているのか、それとも何も影響を与えていないのか、あるいはまったく逆に不協和をもたらしているのか、そういうことを研究するということが課題であった。――そして私としては、調和をもたらしたというのが正解であるという印象を得たのである。まず始めに、次の証明が試みられる。つまりローマの土地の土地測量上の取り扱いが、一般的に言ってある一面では当該の領土の公法における取り扱いと、また別の面では地所の私法における取り扱いとが、それぞれ密接に関連しているということについての証明である。その際にどの程度まで個々の事例においてそういった取り扱いの仕方の証明に成功したかということについては、私はあまり自信が無い。しかしながら次のような場合には成果を上げたと言えるであろう。つまりある何かと別の何かの関連性が一般論として存在している場合に、それを発見出来たという証明を――私はそう信じたいが――、きちんと行うことが出来た場合である。そうした証明について同意していただける方は、私はそう願いたいのであるが、さらにまた色とりどりの花をまとめた花束のような様々な仮説と、その花束というのはこの公法・私法と土地制度の関係性という点でこの論文の叙述の中にちりばめられているのであるが、そして更には数多い、場合によっては必ずしも目に見えるようなはっきりとした形では把握出来ない観察事項をも、一般的な形で余録として受け取ることも出来るであろう。あるいは逆に寛大な心で次のように判定してもらえるであろう:二つの歴史現象 [公法・私法と土地制度] が単純な抽象的な記述ではなく、それ自身として閉じているまとまった見解として、どのようにしてこういう関係が具体的に形作られたのか、そういう見解として述べられると。

私がこの論文の最初の3章の幾重にも仮説・理論構築的な性格を多少なりとも正当化することを試みているとしたら、その場合でも最終章 [第4章] については、その章はローマの農業についての経済史的な観察を行っており、またサヴィニー≪Friedrich Carl von Savigny、1779~1861年、ドイツのローマ法学者、ドイツに入ってきたナポレオン法典を排除するかどうかの法典論争をティボーと行ったことで有名。またローマ法に基づくパンデクテン法学を発展させた。≫以来未だに論争の収束する気配の無いコローヌス [共和制末期から現われたローマの小作人] がどう発展して来たか詳しく論じているのであるが、その章については1~3章に見られるような仮説-理論構成的な動機から書かれた部分は少ないのである。というのも、周知の通りこのローマの農業という領域では、ロードベルトゥス ≪Johann Karl Rodbertus-Jagetzow、1805~1875年、ドイツの経済学者で剰余価値の研究でマルクスに影響を与えた。≫ 以来、あらかじめ設定された何らかの思考的枠組みから導かれた[=アプリオリな]国民経済学における様々な仮説が、非常に多くの方面においての成果物を噴出させて来たのであり、あの偉大な思想家 [ロードベルトゥスまたはマルクス?] の模倣者達が、その者達の止まる所を知らない想像力が、非常に重大な誤りを含んでいる場合でも、本能によってすぐれて実用的な観察結果によって構成された確かな大地に拠って立つことが出来たのであるが、ここにおいて一般的な国民経済的な観察において、余りにも沢山の良き成果が勝ち取られて来たのである。 ≪唯物論や発展段階説、国家有機体説のような枠組みから短絡的に多く歴史的諸事実を簡単に処理して法則化しているようなやり方を皮肉っていると思われる。≫ それらの研究では、私が思うには、特に国法的・行政法的な視点について、十分ではないと言え一応は入手出来る文献史料を用いてその [仮説・理論の] 裏付けを取るということが、行われていないのである。更には仮説そのものがこの研究では不可欠であるということも自明である。何故ならば、相対的に見てより確からしさが高いと思われる成果であっても、この研究では厳密性へのこだわりという意味でまだ仮説の域に留めざるを得ないからである。もし例えば中世の法制史・経済史の問題を取り扱う場合に、人は一体何をもって研究の成果とみなすことが出来るのであろうか?≪まさしく中世の法制史・経済史の問題を取り扱った「中世合名・合資会社成立史」の結論部で、ヴェーバーはその研究の法教義学的な意義について「このような考察についてそのような意義をある程度はっきりした形で切り出すことは出来ない」と記している。≫そしてそういった成果とは次第に文明化して行く地球において、次第に拡大して行く500年もの間にも及ぶ遠大な発展の図式を、文献史料や著述家達の残したものの中から取りだした、ほんの数十箇所の部分的に曖昧さを持った箇所から得られたものに過ぎないのであるが。確からしさという概念は、まさに相対的なものなのであり、歴史的な研究というものは、その成果の到達範囲の限界をわきまえなければならないのである。

さらにまた、ローマ帝政期については、個々の諸事実から得られる一般的な経済史上の結論というものは、経済の領域においての広がりとして見えてくるような、そんな巨大さを持ったものではあり得ないのである。というのもこの経済領域というものは、その発展段階において、それぞれの部分が非常に異なって見えていながらも、同時に相当高いレベルで統一性を保っているからである。例えばイタリアの辺境領域に対しての関係が、植民の動向という点で、ある大都市の都心部の郊外の町に対しての関係と似通っているとするならば、その場合また部分的にはそれと対立するような現象が現われてくるのが通常である。そのため、私の考え方では、科学的に正確に述べようとするならば、次のようになる:都心において既に支配的になっている市壁の外の町への発展の傾向が、[ここでは]まだはっきりと現われて来ていない。何故ならばその傾向は根本的に対立するような別の諸傾向によって相殺されているからであると。発展法則というものは一般的に言って次のような意味で確かなものとすることが出来る。つまりその種の「法則」というものが、様々な傾向として描写出来るのであり、そういった諸傾向はその場所においてより強く作用するもの同士として相互作用を及ぼし合うという可能性がある、という意味での確実性の向上である。以上のことから、私には次のことは方法論として正当であると思われる。つまり、ローマ帝国で高度に発展した属州でのある土地制度の発展において、現象についてひとまず深く細部を調査していくことを保留し、そしてその理由から当面は例えばユンク ≪Julius Jung、1851~1910年、オーストリアの古代史家。≫ によって何度も利用された文献類、それは教父神学やそれに似た事項について地方における社会状態の[代表的な]文献史料となっているが、そういうものをあまり重視しないという、そういう方法論である。

長年に渡って伝承として伝えられてきた文献引用については、私は可能な限りそれらについて最小限の準拠に留めるようにした。そして文献史料については、それが不可避である場合を除き、――それは容易に判別出来るであろうが――、その文献史料の外延的な拡がりという観点で、その史料のどの部分をどのように先行の諸研究が利用したのかということについては述べるつもりは無い。そして私はここで設定された問題についてより詳しく調べたいと思う方のために、この論文の最後にまったく完全なものではないが、研究論文目録を付け加えておいた。

専門家に対しては特に改めて断ることではないが、研究方法について、以下に続く論文ではただ確固たる理論的な土台の上で議論しているか、あるいはしようと努めている。その理論的な土台とは、まず何を差し置いても、モムゼンがローマの全時代の国法・行政法の研究について確立したものである。しかし私は一方で、以下のことを告白するという喜ばしい義務を負っている。それはつまり、私の尊敬する先生である枢密参事官のマイツェン博士・教授から、個人的にご厚誼をいただくようになって以来ご教示いただいたことによって、古代ローマ時代の土地制度の研究を行う上で、理解を深めるための多数の実際的な研究上の見地が私に利用可能になったということである。我々がここで扱う歴史的素材の状況について次のことは確かである。つまり古代に関しての土地制度・植民史を直ちに師の偉大な著作 ≪1895年の「西・東ゲルマン、ケルト、ローマ、フィン、スラブ諸民族の集落と農業事情」のこと、全集の注釈による≫と肩を並べるレベルで書くことは不可能であるということである。――しかしそうは言っても私は次のことは試みている。つまり我々にローマの土地法として立ち現われている現象の観察において、その法の実際的な意義を見極めるために、その法の利害関係者を調査するということである。その手法の意義の評価については私は到底マイツェン先生のレベルには到底及ばないし、またそれについて詳しく学ぶ機会も持てていない。

以下の論文では、歴史上の素材を歴史の中での連続性を保持したままのものとして叙述するということは出来なかった。何故なら、ほとんど常に結果から原因を推し量るという帰納的推論を用いなければならなかったし、それ故に歴史的な流れでの中では先行する状態について、我々に伝えられている後の時代の状態から遡って推論するしかなかったからである。色々な形で次のことも度々必要となった。つまり統一性を持った歴史上の諸現象について、様々に異なった個別の側面からその本質に近付くと言うことが。そのことによってまた、何度も同じようなことを繰り返し述べているという印象も避け難くなった。

我々はまずはローマ史のいくつかの問題について、手短かに描写することを試みる。その問題への解答には土地制度史が、若干ではあるが貢献するし、また適当であると見なすことが出来る。

ローマ史においての土地制度史上の諸問題

古代の確かな情報、つまり我々がローマ史として知っていることにおいて、ローマの都市が海外の領地と、また明らかに海事政策において、それぞれと深く関わっていることが示されている一方で、その後の時代になると我々の眼前にて、ローマの大陸への侵略という暴力劇の上演が開始される。その侵略とはローマの都市の政治的な優勢状態を拡大するということを意味するだけでなく、また同時に絶え間ないローマの植民の拡張と、ローマに征服された地域での資本家による搾取をも意味していた。その一方でローマの海上支配の優勢はこういった拡張と少なくとも同一の歩調を取っていた訳ではなかった。ここにおいて次の疑問が生じる:誰がこれらの侵略戦争を主導したのか?――それは次のことについての疑問ではない:どこからこれらの軍事力が出てきているのか?もちろんこの問いについても詳論に値するが、というのはもしローマの大帝国がゲルマン民族の大移動に対して、それより600年前のイタリアがケルト人[ガリア人]に対してそう出来たように、同様の軍事力を使うことが出来たとしたら、そうであったら結果はほぼ同等のものであったろう、――そういう疑問ではなくて:どのような社会の諸階層と経済上の利害関係者集団が政治的な意味で [侵略戦争の] 推進力を作り出したのか、そしてまた: [ローマ史において] 叙述されているローマの政治における明らかな重心の移動がどのような諸傾向を作り出したのか、ということについて、その重心の移動というものは主として特定の利害関係者集団の努力によって意識的に作り出されたものかどうか、という疑問である。

我々が更に次のことも見て取る。 [オプティマス{元老院派}とポプラレス{民衆派}の間の] 党派抗争の時代に、戦いにおいての本来の戦利品、つまり勝者が得るものとして、公有地、つまり ager publicus という土地制度が作り出されたのである。実際のところそれまで大国において政治的支配というものが、そこまで直接的に貨幣価値に結び付けられた例は存在しなかった。既に古代においてそういう風になっていたということは、確かに非常に高いレベルで独自の位置を占めていた。その位置においては、 ager publicus を経済的・法的な考慮の結果として受容しているのであるが、その場合さらに次の疑問が生じる。つまりどのような基本的な考え方がこういった位置付けを発生させたか、ということである。ある公的な権力の、法的に見て非常に不安定な公地への居住に対しての激しい対立があり、その居住への法的な保護はただその土地への権利侵害の場合にのみ行われていたが、その権利侵害は我々の概念では、懲罰の対象となる犯罪と見なされるべきものである。更にはそれは地所についての私有権の侵害でもあり、その私有権は所有者に基づく自由な処分と、それによる [例えば売却という] 極端な帰結への最大限の可能性という個人主義的な動機を産み出していたが、そういった公的権力と公地への居住は、その外見において、意図的な行為と近代主義的思考の様相を身にまとっていた。――その場合次の疑問が出て来る:こういった所有権の概念に関わる土地制度の領域において、どのような経済上の考え方がそれに適合していたのか、という疑問である。その考え方は今日でも我々の法的な思考を支配しており、ある者はその論理的帰結の故にそれに賛嘆しているし、また他の者 [例えばマルクス主義者] はそれを諸悪の根源として我々の土地所有権の領域において非難しているのである。

さて、周知のように、ローマの支配の拡大が常にローマの経済圏の拡大を伴っている場合、その場合はまさしく次のように言うことが出来る:それはつまりローマの農地の拡大であり、その結果この農地は結局のところはイタリアにとっての数多い戦利品を分配する中の一部であり、その場合さらに次の問いが出て来る:どのようなやり方でこのような広大な土地が割当てられたのであろうかと?周知のように、この土地配分は少なくとも部分的には植民のために利用されていたし、また同時にそういった植民というものは、ローマの支配を固定化するためのこの上ないほど効果的な手段であったし、そして多数の否定的に捉えられてきている諸政策、例えば穀物の収奪だとか債務免除など以外で、唯一の肯定的に捉えうる大規模な社会政策であり、それによってローマの国家は、その社会全体が激しく痙攣を起こすような病気にかかることを回避することが出来たのである。昔からデマを撒き散らす扇動家達によって主張されていた危険な大衆からの人気取りの手段が、Ager publics [公有地]への植民という形で実現し、その規模はグラックス兄弟が決めたのであるが、それは結局のところ全ての、確かに法的には不安定ではあったが、しかし実際には深く根を下ろしていた[土地の]所有状況を根本からひっくり返すことになったのである。ある土地制度の根本的な改革策としてU.C.643年 [ローマ市建設以来の通算年、=B.C.111年] に公有地分配法[lex agraria]が制定され、それによってローマの土地制度に空いた大穴を、最低限イタリアとアフリカ及びコリントの属州地において何とか塞ごうと試みたのであるが、同時にその法は私有財産においての、不安定でかつ新しく作り出されていた所有状況を変えてしまったのであり、またそれより下位にある諸権利の所有における権利関係を修復することにより、さらにまた最終的には公有地の不安定な所有状態が発生することになった古い制度を廃止することにより、要するにイタリアにおいてある種の物権に関する新しい法を制定することにより、安定状態を創り出そうとしたのである。ただ始まりかけていた専制政治といくつかの内乱と、特にスッラに関連する複数の内乱と三頭政治の下において、強権による差し押さえ、買い占め、そして連戦連勝の軍隊への土地の再配分を通じて、所有地に関する全ての所有関係についての新たな革命が起きたのである。そしてそれらは結局のところ、共和国の最後の数世紀において、植民地の土地の再配分を引き起こしたのであり、それは量的な規模について言えば、それに匹敵するのはただ後代の民族大移動だけであるというレベルのものであった。ここにおいて次の疑問が生じて来る。経済的・法的に見た場合、これらの植民はどのような形で実現したのであろうかと。

次にイタリアにおける公地の吸収の結果――一部は譲渡によりまた他の一部は個々の地方都市への委託によって――そういった土地の吸収によって得られた利益というものは、帝政の始まる頃には既にすっかり枯渇してしまっていた。そういう状態の後では、帝国の財政力の点では、属州から上がってくる税金収入がもっとも重要なものとなっており、そういった属州では、古代においては常にそうであったように、様々な形で行われた所有地の譲渡がもっとも重要であった。この時代になるとローマ人が属州に対して課税した方法についてもまた疑う余地が無いほど多様であったが、それはただその当該の土地においてのその前の時代の課税政策がそのまま引き継がれたのであるが、そうはいってもともかく非常に多種多様であった。そこで次の疑問が出て来る:土地の併合においての権利関係の改革は、その現地で行われたのでなかったら、どこでより強力に推進されたのであろうか?どこで行政の実地においての、確実に存在しまたそれぞれの地域に等しく見られるような諸傾向が確認出来るのか?そしてもし属州の土地についての取り扱いがイタリア半島において既に利用されていたやり方と関連していないことが確認出来るとしたらどうなるのか?

結局のところ、次のことは何を置いてもまず調べてみる価値がある。つまりローマの大土地所有者の農場経営が、その所有地についてのローマ特有の法的・社会的状況の下においてどのように形作られて来たのかということと、その後の数世紀の時の流れの中でその農場経営がどのように変化していったかを調べてみることである。その調査では特に大規模農場経営の発生とその体制に注目し、さらに帝政期においては疑う余地も無く何よりもその諸々の経済的な背景について理解しようと試みる:その背景とはつまりコローヌス [永久小作地] における、その耕作地に縛り付けられた隷属的な農民のことである。このしばしば論じられて来た権利関係は特に次の理由から読者に不審の念を抱かせるのであり、さらに包括的に詳しく論じることも必要となって来る。その理由とは、多くの者がそういった権利関係をローマの私法の形態と関連付けて説明しようとし、そしてことごとく失敗して来たからである。この研究においては、隷属的な農民の発生の諸々の経済的背景についての研究以外に、よりむしろ次のことが問われなければならない。つまりそういった権利関係がローマ帝国の行政法において、一般的公法としてどのような位置を占めることになるのかということである。というのもそれについては次のような疑問が生じ得るからである。つまり私法と契約の自由という原則に従う限り、そのような [コローヌスという] 制度は本来成立し得なかったのではないかという疑問である。さらにはその制度とローマの帝政期における大規模土地所有者の意義についての問題は、その大規模土地所有というものはその後拡大し中世の初期にまで連綿とつながっているのであるが、不可分な程に密接に関連しているのである。

この土地制度史は、次のことを敢えて行うつもりは無い。それは先に厳密に規定した諸問題についてそれなりに解答出来るようにすることであり、それは先行研究の状態から見て更なる解明に期待する需要というものが存在する場合に限ってのことであるが、そうではなくてこの土地制度史の研究はただ次のことを確認している。つまりその研究において利用出来る諸々の概念と実用的な観察上の見地に基づいて、土地制度史というものがそれ自体としてどういった位置を占めているかということである。

この後に続く詳論については、次のような幻想を期待されてもそれにはまったくもって貢献出来ない。つまり前述の諸問題に対して何らかのこれまで予想もされなかった新しい光を投げかけるということや、あるいはこの問題の専門家に対して本質的に新しいことを伝えることが出来るということであるが、――その種の様々な成果というものは、文献史料が豊富に利用出来ることによってのみ期待出来るであろうが、そうではなくてただ入手可能な史料に基づいて上述した諸問題に答えを与えんとする限りにおいては、そういう答えというものはそうした史料の本質的な並びの中で、既に答えが[ほとんど]確定してしまっているからである。しかしながら発展をもたらした多くの契機のそれぞれについて、どれが重要でどれが重要でないかについては、現時点ではまだ争う余地が残っているであろうし、そしてそれ自体が良く知られている諸現象と、それらを実際的な土地政策的・経済的意義から見た観察と組み合わせることにより、私はそう考えるが、さらに新たな観点を勝ち取ることが出来るであろうし、それは私の見解では詳論に値する。

文献史料

以上挙げて来たような出発点から始まる研究のために、文献史料という点では、それほど重要ではない歴史家によるいくつかの注釈と、そうは言っても特別な碑文として残されている史料の解明という点で見た場合には、結局の所、我々が自由に参照出来るものは、ラハマン≪Karl Konrad Friedrich Wilhelm Lachmann、1793~1851年、ドイツの文献学者・神学者≫の”Schriften der römischen Feldmesser”[ローマの土地測量についての文献集]という名前で[1848~1852年に]出版された文献集である。その中身としては、一部は土地測量を実地に行っていた人によって書かれた土地測量の技法についてのガイドブックであり、また別の一部は幾何学について書かれたものの抜粋であり、また法律の断片であり、更には”libri coloniarum” [植民地の文献] という名前で知られているイタリアにおいて分割された土地に対しての、現存している[法的]様式の目録であり、そしてさらにまた研究の経済的側面にとって特に[有用なのは]、”scriptores rei rusticae” [農業に関する諸著作] ≪大カトーの「農業論」、コルメッラの「農耕について」などだと思われる≫であり、それはつまり農場経営の初心者向けの便覧であり、その著者の内例えば大カトー≪Marcus Porcius Cato、BC234~BC149年、ローマの政治家、曾孫のカトーとの区別のため通常大カトーと呼ばれる。≫について見れば、明らかに多くの箇所で確認出来るように、この土地制度という領域で手当たり次第に一種のディレッタント的な知識を寄せ集めたようなものでは無かった。今言及した2つの文献史料集成≪”libri coloniarum”と “scriptores rei rusticae”≫においては、その明らかに非常に有用な中身が、それを学術的に利用するにあたって、伝承としてのみ現在に伝えられそれが故にいつの時代の話なのかがはっきりしない文献素材という性格によって、その[史料的]価値が損なわれてしまっている。従ってそれを利用するに当たり、度々その信頼性の確認が必要である場合には、まずは著作者達の言明を具体的にはいつの時代を指しているのかを不明として分析し、それからおおよその推定の時期を、それが実際的にはまあ妥当であろうというレベルで読者に伝え、そして時期の推定に問題がある事項については、ただ「以前の時代の」あるいは「以後の時代の」という形で処理することとする。土地の測量人に関することは、次のことだけを確かなものとして扱う。それはつまり、全ての彼らの[測量]技術に関する言明は、太古の昔より伝えられている実際的な取り扱い方法に基づいている筈であると見なすことである。その理由は、その当時のローマ人が一般的に直接習い知っていた幾何学のレベルについて検討するのは全く不毛であるからである。 以下の叙述においては我々はまず土地の分割のやり方と、土地の法的な等級付けの関係を明らかにすることを試みる。その目的は、それに続けて後者について個々の事例に立ち入って調査することである。

I. 土地測量人による土地の分類とローマの国土についての国法・私法上の等級との関係

土地測量人による土地の分類

ローマの土地測量人は、周知の通り、彼ら独自の基準によって地所を次の3つの主要カテゴリーに分類していた1):

1.ager divisus et assignatus [区画に分けられ割当てられた土地]――このカテゴリーがさらに次の2つの下位カテゴリーに分けられる。

a) ager limitatus, per centurias div[isus] et assignatus [小路=limitesによってケントゥリアと呼ばれる正方形の区画に分割され割当てられた土地]、

b) ager per scamna et strigas divisus et assignatus [東西に走る線=scamnaと南北に走る線=strigaeによって区画割りされ割当てられた土地]、

2.ager per extremitatem mensura comprehensus [全面積が測量されているが区画に分けられておらず、その境界が自然物{川など}による土地]、

3.ager arcifinius, qui nulla mensura continetur [それまで敵地であったなどの理由で測量も区画割りも行われていない土地(例:ポエニ戦争終結後のカルタゴの土地)]。

1)フロンティヌス≪Sextus Julius Frontinus、c40~103年、ローマの技師・軍人・著述家。皇帝ネルウァの時にローマの水道長官に命じられ現在でも名高いローマの水道網を整備した。Frontinus 作とされる土地測量についての著作が存在する。≫、De agr. qual. p.1f.(ラハマン前掲書)参照。

次のことは特に吟味しなくても当然のことと見なして良いであろう。つまりこれらの異なった土地の区画割りの方法を利用するということは、何がしかの形でまた当該の領域の法的な規定に適合していた、ということである。だがしかしどのような形で?――それについて確実に述べることが出来るのはごくわずかな部分のみであり、その他のほとんどの部分については、[いくつかの事例からの]帰納法による仮説を提示出来るのみである。それにも係わらず、次のことは考慮に入れなければならない。つまりここではまた、全く疑いようの無い法的原理が、その適用においては例外を伴っていたものの形成されているということであり、ただ場合によっては非常に多くの例外が伴っていたこともあり、その結果として言えるのは、その法的原理はただ一時しのぎの間に合わせ的なものとして作られているということである。それは土地がこのように分類されていたという事実から、何らかの法的原理を抜き出して確立しようとする場合に、[そう判断することが結果的には]歴史的な現象の法的な把握をほとんど放棄したのと同じであろう。

もっとも簡単に評価することが出来るのは極端な事例の場合である。例えば次のことはある一面を見た場合には疑いようが無い。つまり、海外での地所、つまりローマ帝国の全ての[海外の]自治市の中で、ある種の盟約によってローマ帝国の権力の直接的な影響が少なくとも理論上は及ばないと免除されているもの[の耕地]は、すべて ager arcifinius としてのみ分類されているということである。というのもローマが比較優位の立場にある自治市相手との盟約は、例えばアスパルティア2)≪エーゲ海南部のドデカネス諸島の一つで、ローマの自治市。BC106年にローマと盟約を結んでいるが、それはヴェーバーの説明とは異なり、表面的にはまったく平等な立場でのものだった。この島がローマの対ギリシア政策の上で何らかの重要な役割を果たしていた可能性が歴史家によって指摘されている。≫との盟約が挙げられるが、その自治市の耕地についての規定はまったく含まれておらず、さらにはその自治市のそれまでの領地がそのまま保持されるという規定も含まれていなかった。そういった盟約はつまり、ある種の政治的な capitis deminutio [法による個人等の権利・地位・資格の剥奪]と解釈されていたのかもしれない。別の一面を見てみると、次の事も同様に疑いようが無い。つまり、実質的にローマの市民によって開拓されたと考えられる全ての植民地における耕地と、その他のローマの領土における耕地の分類は、全て ager divisus assignatus [分割され割当てられた土地]であるとされていたことである。しかしながら、数多い中間的な性格の耕地の分類と、個々の分類の実地における運用方法を確認することは、ローマでの耕地の分類と割当ての技術的な側面を一瞥する機会を与えてくれている。

2)Corpus Inscriptonum Graecarum, II, 1485≪全集注では正しくは2485≫、ベック≪August Boeckh、1785~1867年、ドイツの古典学者、古文献収集家。≫編を参照。

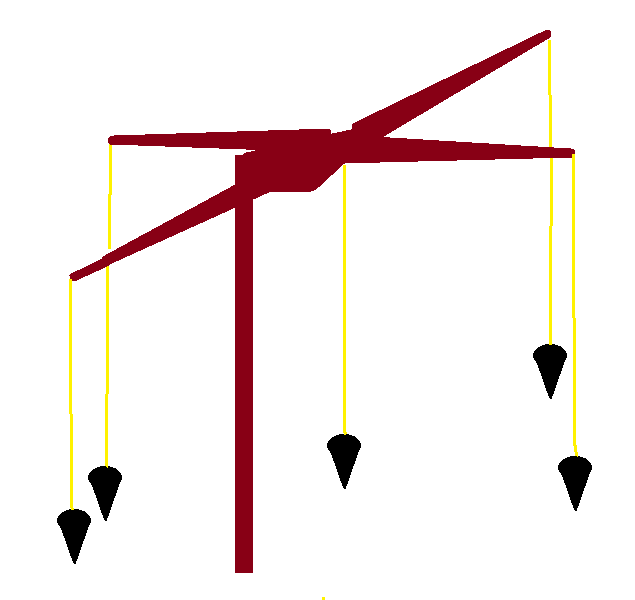

耕地測量の技術

ローマにおける土地の区画分けと、東西南北の方位に平行に定められたその境界線の双方が規則的な性格のものであった。そしてこれらの作業は原始的な十字型の照準儀≪グローマと呼ばれ、棒の片端に十字架上の棒を組み合わせ、その十字架の先端から重りを垂らした構造のもの。下記のイメージ図参照。写真はここなど。≫を使って行われた。

それを用いてまずは――この作業は明らかに夜間には行われなかった、視界不良で子午線を確認することが出来なかったので――日の出の方向にグローマの照準を合わせることによりおおよその3)東西の線を確定し、次に decimanus (=「分割点」)を、そしてその分割点上に垂直線を引き、更に cardo (=軸、天軸)をそれぞれ確定させ、それらを示すために杭を打った。

3)日の出の正確な方向が季節によって変動することによって、この東西線の方向もまた変動した。既にポー平原の郊外の村の測量においてもそうであった。(ヘルビヒ≪Wolfgang Helbig、1839~1915年、ドイツの考古学者≫、Die Italiker in der Poebene)。後の時代になってようやく正確に東西に平行な線が確定されるようになった。(ヒュギヌス≪Hyginus Gromaticus、1~2世紀のローマの技術書の著作家≫、De lim. const. p.170, 187)

以上のやり方が原則的な方法であったが、次のようなことも起きていた。それはその土地の周辺の地形との関係に応じて分割点の設定をその土地の形状において面積が最大になるように加減したり、または海岸においては、海に向かう方向に[基準線を]合わせるとか、あるいは場合によっては[基準線を]子午線[南北線]に合わせるといったやり方である。さらにこれら以外のやり方を見て行くにあたって、我々は土地の区画分けの方法として、strigae [南北の線]と scamna [東西の線]による[長方形の区画による]区画分けと、centurias [正方形の土地の区画単位]によるそれとを区別する。これらに共通しているのは直線による区画分けであるということであり、その違いについての記述は、当時の測量人達の著作の中で多くの箇所で行われており、さらにはその者達より後の時代の測量人達によっても言及されているが、つまりは区分けされた土地の形が正方形か長方形かという違いである。我々はこの点については、そうした相違点が唯一のものではなく、また本質的なものでもないということを見て行くことになる。

1. Ager scamnatus [東西方向が長手である長方形の土地]の場合

まず何より ager per scamna et strigas による土地の割当てに関係するのは、それの個々の場合での分割の方法は後で詳しく述べる特別な場合においてのみ知られているのであるが、その測量による結果はしかしながら、常に耕地を長方形の区画によって分割するということであり、そしてその長方形の区画の長手方向が南北の場合に strigae 、東西の場合が scamna と呼ばれていた。一箇所の耕地において、この二つの一つだけが使われている場合と、同時に使われている場合があった。しかし scamna だけを使った区画割りの方がより多かったようである4)。

4)M・ユニウス・ニプサス≪Marcus Junius Nipsus、2世紀のローマの数学者≫は、ager centuriatus と並記してただ ager scamnatus だけを挙げている。(p.293、ラハマン前掲書)

こういった区画割りの方法での一区画の面積が一定であったかどうかは不詳である。ある耕地における全ての区画が同一面積であったかについても同様に不詳である。フロンティヌス5)の著作の中の図(その年代は当然ながら不明である)を見れば区画の面積は一定ではない。

5)ラハマン前掲書、図3 [ager divisus et assignatus の中での]2つのカテゴリーの対立において、そこで ager limitatus と呼ばれている形態では、それによって[区画と区画の間にスペースを空けて]典型的な道路システムが作り出されているが、そのことは ager limitatus の説明に出て来る limites [小路]という語によって示されている。しかしそれは ager scamnatus の方については本質的な特徴ではない。

個々の strigae と scamna によって区画分けされた土地は、推論する限りでは、それからどのような手続きでかは不詳であるが個々の受領者に割当てられ、そして地図の上の境界線で囲まれた土地の上にその者の名前が書き込まれた。

2.ager centuriatus [ケントゥリア{=正方形の土地単位}によって区画分けされた土地]の場合

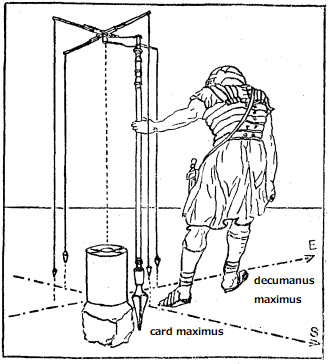

測量人達が我々に伝えている ager centuriatus においての ager per centurias divisus assignatus [小路=limites によってケントゥリア単位で区画分けされ割当てられた土地]における手続きについては、その教示する内容はより広範囲に及ぶものである。というのはこの形態の土地の区画分けと割当ては、彼らにとっては標準的なものであったのと同時に、もっとも完成度が高いものであったからである。さらにその形態は、おそらくは、シーザーと三頭政治の執政官達が広範囲の土地の割当てを行った際にには、ほとんど唯一のやり方であり、実務的に最重要なものだったからである。その区画割り作業は次のような手順に拠っていた。つまり最初に定められた2本の基準線――decumanus maximus [東西の線]と card maximus [南北の線]――にそれぞれに平行に[2本の]線が引かれ、――この decumanus maximus と card maximus を基準として[ローマにおける都市の街路システム=一種の条里制である] decumani と cardines のシステムが作り出されるのであるが――、規則的に――必須とはされていなかったが――それぞれの[4本の]線によって囲まれた正方形の区画で、それぞれの一辺の長さが20 actus [≒710.4m]であり、1 actus = 120 ローマ・フィートであり、その面積はそれ故400平方 actus [約50.5ヘクタール、15万3千坪]となった。

その区画はさらに 1 actus x 2 actus の長方形の区画= jugera [約765坪]に分けられ、つまり面積としては200 jugera となり、その面積の区画がケントゥリアと名付けられていたのである。そのケントゥリアとケントゥリアの間に decumani と cardiness という小路が様々な幅で作られていたが、そのサイズは変遷しており、しかし帝政期のイタリアでは8ローマ・フィート[≒2.37m]になっていた。

それぞれ5番目毎のcardoとdecumanusが、5番目の意味のラテン語でquintariusまたはactuariusと呼ばれ、より広い道幅――帝政期には多く12ローマ・フィート(≒3.55m)であった――の道路であった。このactuariusの道路で囲まれる25[=5 x 5]ケントゥリアの土地区画が、帝政期には技術用語ではsaltus 6)と呼ばれ、cardo maximusとdecumanus maximusで囲まれた土地区画より広い区画であった。これらのcardo maximux、decumanus maximus、そしてquintarius [複数形: quintarii] が公共の道路であり、それを個人が占有することは許されていなかった。その他のlimites [小路] は単なるlinearii、つまり幅を持たない直線であるか、あるいはsubruncivi、つまり地方道であって、その保持については公権力は関与していなかった。

6)ウァッロー≪Marcus Terentius Varro、 116 – 27BC、 共和制期ローマの学者にして政治家≫の時代には、4ケントゥリアが1 saltusとされていた。その当時においてはより広い面積のquintariiについてはまだ一般的なものとはなっていなかった。

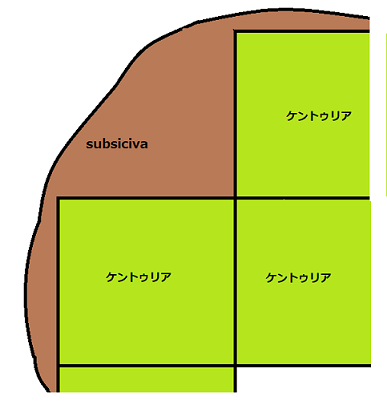

以上述べて来たような測量のやり方は、地所が何らかの形で利用され、かつ土地配分への要求が存在した限りにおいて継続して行われていた。ある一まとまりの平地の一番外の境界線に沿って、その境界線とその平地の中でもっとも境界線に近い所にある正方形の土地単位との間の土地は、subsiciva[余剰地]と呼ばれ、他に既に使用出来るようになっている土地の面積がそこでの土地需要を十二分に満たしている場合には、そのまま使用せずに残され、ager extra clusus [正規の土地分類以外のその他の土地] の一種と分類された。 測量によって定められたケントゥリアは、次の手続きとしてその四隅に石で境界標が設置され、さらにはその土地の測量地図が作製された。その地図――forma――の上には、その平地における limites [小路] と外周の境界線が描き入れられ、その結果として [subsiciva以外の] ager extra clususと境界線近くに出来たsubsicivaが表示されることになったのである。7)ある特定の土地割当てによる土地所有が明示的に例外として扱われた場合――loca exceptaとrelicta [放置された、捨てられた] ――は、それを示す境界線も地図に描き込まれ8)、同様の例として注意深く作製された地図においては、ケントゥリアの内部での余剰地とされた地所についても外周に沿った余剰地と同じ扱いでsubsicivaという名前で記載された。9)

測量によって定められたケントゥリアは、次の手続きとしてその四隅に石で境界標が設置され、さらにはその土地の測量地図が作製された。その地図――forma――の上には、その平地における limites [小路] と外周の境界線が描き入れられ、その結果として [subsiciva以外の] ager extra clususと境界線近くに出来たsubsicivaが表示されることになったのである。7)ある特定の土地割当てによる土地所有が明示的に例外として扱われた場合――loca exceptaとrelicta [放置された、捨てられた] ――は、それを示す境界線も地図に描き込まれ8)、同様の例として注意深く作製された地図においては、ケントゥリアの内部での余剰地とされた地所についても外周に沿った余剰地と同じ扱いでsubsicivaという名前で記載された。9)

その次の過程として、分割のために用意された土地について、その分配の手続きが開始された。その具体的な進め方については、後の時代になってヒュギヌス≪De condicionibus agrorum, p.117≫が描写している。割当て対象の耕地について、それぞれに10人の植民者のグループを一つのチームとし、各耕地をそれぞれのチームに割当てるための籤(くじ)が用意された。最初に全植民者をこの10人組に編成するのがやはり籤によって行われる。それぞれの10人組 [の代表者] が引いた籤の結果で、その10人組に割当てられる土地区画が決まった。そしてそれぞれの10人組に割当てられた土地についてさらに各構成員10人にそれぞれの区画――accepta――が割当てられた。あるいは――ベテラン兵士≪40歳~45歳の退役5年前以内の老兵士≫である植民者に対しては先の手続きより前に別の処置が行われた――帝政期においては明示的に一人のベテラン兵士に対し規則的に1ケントゥリアの1/3が割当てられ、それぞれのベテラン兵士にその配当区画として引き渡された。10)

こうした手続きは、植民者 [で地所の割当てを受けた者] の名前をその平地の地図に記入することで法的な効力を得た。各植民者の名前は、彼らが地所を割当てられたそのケントゥリアの中に、測量の結果得られたユーゲラで書かれた面積表示(modus)の横に記載された。そしてまた明らかに規則的なこととして、その地所が土地分類の中のどの種類 [species] ――[例えば]耕地、森、牧草地――のどれであるかも描き込まれた。

7)ヒュギヌス、De condicionibus agrorum、p.121、16行以下を参照。

8)ラハマンの書籍のp.184にある図21・22がこのことを示している。

9)ヒュギヌス、前掲書、p.20。

10)ヒュギヌス、p.200。

こうした地図上への各種情報の記載のことを技術用語でadsignatioと呼んだ。複数のケントゥリアは地図への記入の際に、その四隅に置かれた境界標と同様に次のような形で記入された。つまり測量官がcardo maximusとdecumanus maximusの交点上に立ち東向きに見る方向で、またそのケントゥリアを囲んでいるcardo maximus とdecumanus maximusがそれぞれ南北と東西でその平地で何番目のものなのかが数えられる。そしてそのケントゥリアが(測量官が東向きの方向で)左右方向で [南北方向で] 何番目と何番目の cardo の間にあり、また前後方向で [東西方向で] 何番目と何番目の decumanus の間にあるか、その2つによってそのケントゥリアの地図上の位置が決定された。11)

もし土地分割割当てのための籤の参加者の中に、その植民市のそれまでの住民が含まれていた場合には、自明のこととして別のやり方が行われなければならなかった。――そしておそらくアンティウム≪現在はアンツィオで、イタリア共和国ラツィオ州ローマ県にある都市≫の場合、それは [植民市として] 知られている最古の例であるが、その場合に見られたのは新しい植民達の間に単純に等しい権利が与えられた訳ではなく、その植民それぞれの元々の所有物 [所有地] との関係に応じて分割されねばならなかった。それからこうした所有物の所有権の確定には、その所有者の職業が何であるかによってあらかじめ判定されねばならなかった。同じ原則に従って、所有権の確定のやり方は、ある場合には特定の植民者の元からの土地区画の所有がそのまま認められ、つまりはその土地区画は分割の対象から除かれたのである:その場合にはある種の登記書類にその者の所有する土地区画の面積がユゲラの単位で記録され、redditum summ [返還地] と呼ばれた――あるいは植民者は自分自身の土地の所有権を再度承認してもらう代わりに、税評価においてそれと等しい新たな土地を割当てられることもあった:そういった土地は commutatum pro suo [代替地] と呼ばれた――あるいは一部分は自分自身の土地で、その他は別の土地を配分されるという場合もあり、それは redditum et commuattum pro suo [返還地と代替地] 12)と呼ばれた。これら全ての場合において、当然ではあるが上述したような籤による土地の配分は、こういった修正が施された上で実施された。しかし更に、こうした籤による土地の配分がどの程度まで一般的に行われていたのかということについては、若干疑わしい部分も残っている。

籤の使用。植民市での土地分配と均等分配。

いくつかの事例においては、土地分配が籤引き無しで行われたということは疑いようが無く、そのような例としては ager campanus ≪第二次ポエニ戦役でハンニバル側に味方したカプアの町とその周辺の地域をローマが差し押さえたもの≫や、スエトン≪Gaius Suetonius Tranquillus、70頃-140頃、ローマ五賢帝時代の歴史家・政治家≫の注釈によれば、シーザーによる campus Stellatis ≪カンパーニャ地方の肥沃な平野≫の分配があった。UC643年[=B.C.111年]の公有地配分法 [lex agraria] は、グラックスにより土地配分の対象となった耕地が特別扱いされており、それは “sortito ceivi Romano” [ローマ市民への籤による土地配分、ceivi=civi] という名前が使われていた。これまで説明してきた土地の割当ては疑いようが無く均等割当て14a)であった。この均等割当てについて、モムゼンは15)次の2つの仮説を提示している。つまりそれが植民地の土地割当ての方法としてそれが規定されていた、ということと、そこで実施されていた籤がその証拠であるということである。

11)付図1(下)のローマのアラウシオ≪古代ローマの属州ガリア・ナルボネンシスの都市≫の平野の地図の断片とそれについての解釈と比較せよ。

付図1(クリックで拡大)

12)シクルス・フラックス≪Siculus Fluccus、生没年不明、ローマの土地測量人≫の書のP.155を参照せよ。

13)スエトン、De vita Caerarum、第20章:Campum Stellatem…agrumque Campanum…divisit extra sortem ad viginti milibus civium… [南カンパニアの平野を…それと平地を…籤びきによらずに2万人の市民に分配した]

14)Corpus Inscriptionum Latinarum≪C.I.L.、ラテン語金石碑文大成、モムゼンをリーダーとする学者グループによるローマの碑文の解読集成。≫、I、200 P.3、4、またブルンス≪Karl Georg Bruns, 1816 – 1880, ドイツの法学者・法制史家≫のFontes iuris Romani AntiquiのP.72を参照。

14a) この概念については後述部分参照。

15) C.I.L.、I、 200、3、4行への注釈を参照。

今や次のことは明白である。つまり、籤が土地配分という目的のために使用されたということは、個々の区分けされた土地それぞれと、その受け取り人同士がお互いにはっきりと等価でありかつ同等であるということが明確に理解されていたということである。ここにおいて新しいゲマインデ [地方共同体] が形成される際や、丁度植民市がまさにそうであったように既存のゲマインデが作り替えられる場合には、そう見なすことはまさに政治的な意味で必要だったのである。ここに至っては、植民市の土地において籤によって土地が配分されるということは通常のことであったと考えるしかないが、そのことは更に配分される土地の面積に関して、また別の特異性を生じさせているのである。

古代ローマ当時の最初期の植民市がある共通経済的な土地制度に強く依存していたか、あるいはかなりの部分そうだったということは、モムゼン16)の著作において一定の確からしさをもって証明されている。共通経済から個人経済への移行においては、土地の分配に関してまったく同じ問題が出て来る。それはつまりこの例においてはまだ [領主とその臣下といったような] 専制主義的な形で組織化された土地ゲマインシャフト17)といったものは成立していないということである:それはつまり同じ面積の土地区画が必ずしも同じ価値を持っていた訳ではなく、同じ面積の土地区画を単純に分配する際においても、各人が必ずしも同じ面積の土地を得るのでは無いということである。

16)Röm. Staatsrecht III, P.26, 793参照。

17)そういったものの中で、例えばケルト人の間では、この方式での土地分割における問題は存在していなかった。というのはケルト人の部族長はこうした土地の断片を自分の裁量で好きなように分配することが出来たからである。このためにアイルランドでは不規則な土地の分割の結果として、様々な異なる大きさの土地の断片が残っている。

[ヴェーバーの時代の]ドイツの植民においては、こうした問題は解消されていた。そこにおいては平野がGewanneと呼ばれる四角形の耕地に分割され、そして各植民者にそれぞれのGewanneの一区画の土地が与えられる、というやり方が知られている。そこに見出されるのは、その証明は後述するが、次のことについての証拠である。つまり、ドイツの例と同様にイタリアでも、ドイツにおける土地分割方式が始まった頃とそう遠く離れていない時代に、似たようなやり方が行われたということであり、――というのはそういった考え方それ自身がゲノッセンシャフト≪比較的同じ身分の人々を基盤とする団体≫的な団結の中で生れたからであり、土地の [金銭的] 評価が [まだ] 行われていなかった限りにおいて、そういった考え方が忌避されることは無かったからであり――そのやり方が広く知られていた訳ではないが、繰り返し行なわれて来たlaciniae(=土地の区画単位)についての分割方法についてここでは説明しているのである。18)しかしながらこうした土地の分配方法が、十二表法の時代の不動産についての法に既にどのくらい適合していたかといういことはここでは述べられていないのであり――その意味については後で更に詳しく述べることになるが――、次の事を伝えているのである。つまり、こうした分割割当てでは常にager assignatus [割当て地] と分類された土地のみが割当て分配されているということである。

18)アンティウムにおける最古のローマ市民による植民市においては――UC416年(=B.C.228年)のことと推定されている――その植民市は同時にここで設定した問題 [ゲノッセンシャフト的な団結が現われていたかどうか] に対して考えるための意義を持っており、何故ならばそこでの説明は、他の古代の海外植民市においてのただそこに駐留する軍隊 [の兵士] への土地の配分という意味を持つだけでなく、全ての植民者に対して土地を分け与えることによって、その平野のある地域全体でのある実際的な組織を作り出しているという性格を明らかに持っていたからである。――Liv.VIII, 14――こうした分割の仕方は、liber coloniarum のP.229の第18行に書かれているように(「アンティウムの人々はこう説明した。latinaeの土地区画はager assignatusであると。)帝政期まで保持された。その他オスティア≪テベレ川(古称ティベリス川)河口にあった古代ローマ都市で港湾都市≫においても部分的に断片的な土地について説明されている。この問題については後で再度取上げる。)

しかしながら更に、割当てのための土地区画は、たとえその各々が等しい価値でなければならなかったとしても、しかし同時にそれらが必ずしも同じ面積に分けられている必要は無かった。それよりもそれぞれの面積は事前に行われていた土地の価値査定の結果と整合している必要があったし、その平野における該当の部分の土地の質によって[価値査定額が]異なっていても構わなかった。そういった土地の価値査定は、それはかなり大雑把なものであったかもしれないが、ただ既に開墾済みの土地が割当てに使われたので、それほど困難なものではなかった。実際の所、土地測量人達は、割当てに使われる土地の面積については、その土地の価値査定に合わせて加減していたと記録に残している。(ラハマン、p.156, 15行、参照:p.222の13行;p.224の12行)19)

19)そういった割当てられる土地の面積が様々であった証拠として、U.C.643の公有地配分法(第60章)のある箇所が注目に値するが、以下のように規定されている:

neive unius hominis (nomine quoi . .. colono eive [sive] quei in coloneinu)mero scriptus est, agrum quei in Africa est, dare oportuit licuitve, amplius jugera CC in (singulos homines data adsignata esse fuisseve judicato . ..)[.]

[ある一人の者の(名前に対して、その者が植民者であるか、あるいは植民者の資格があると登録済みの場合、その者に対しアフリカの土地を割当てることが明確に要求される。その土地の面積は200ユゲラより大きく、一人の者に割当てられるか、あるいは既に割当てられているかである。)]

モムゼンは(C.I.Lのad h.l.->Lex agraria, P.97)次のことを確実視している。つまり、土地の所有に関して様々なやり方が存在しており、例えば一人あたり200ユゲラだったり、或いはそれより少なかった場合もあった。実際の例では、ポンペイでの例が示すように(参照:ニッセン≪1839~1912年、Heinrich Nissen、ドイツの古代史家。≫のPompeianische Studien, 1877年、P.5881)、割当てられる土地の等級はその都市においてあらかじめ決められていた。しかしそれに関連する法は、割当てられる土地の面積の最大値だけを定めており、200ユゲラという面積がある特定のカテゴリーの植民市における、規定された標準面積と見なすべきだとは一言も言っていない。私はむしろ次のように考えたい。割当て用の土地の面積はその土地の価値査定に応じて異なっていたのであり、ただ1ケントゥリア以上の土地を一個人が所有することのみが原則的に禁止されており、例外的なケースとしてそれ以上の面積の土地を所有する場合には、法技術の上でそれは latus fundus [広大な土地資産、の意味。後に生じた大土地所有制は ラティフンディウム [latifundium] と呼ばれた。](ラハマン)、157、5)というカテゴリーで扱われたのである。

ここで植民市における土地の割当てにおいての籤による accepta [10人組に割当てられた土地] の決定を通常のこととして考える場合、しかしそのやり方はより古い時代の均等割当てにおいては明らかに例外的なやり方であったのであるが、そうではあっても次のことは疑いようが無い。つまり手間のかかる土地の価値査定と accepta の面積測量を行って、その結果定まったその土地の価額で調整するような割当て方の代わりに、機械的に同一面積の土地区画を分割するやり方の方が一貫して普通のやり方だったということである。というのは、我々は均等割当ての際に、「一人一人に同じ面積の土地が供与されねばならない。」という原則が規則的に付け加えられていたことを既に知っているからである。この土地の分割割当てにおいてはまた、各植民市のそれぞれ異なる事情にも合わせる形で調整されていた。各植民市においては、そこに入植する十分な数の志願兵を集めることが出来ない場合には、強制徴集もされており、その徴集された人員は強制的に形の上だけでもある新規のゲマインデ [地方共同体] の構成員とされた。より古い時代においては、住む場所も強制的に決められていたが、時代が下るといくつかの異なるゲマインデの中から一つを選ぶという形での、住む場所の [限定的な] 選択権が与えられた。その強制徴集の代償としてそれぞれに均等に分割された土地区画を提示された者は、その者の自由意志でそれを受領するかしないかを決めることが出来た。もし受領した場合は、それはその者が adsiduus という名前の土地所有者に成ったことのみを意味し、それ以外の何らかの新たな義務を負わされることは無かった。

ベテラン兵≪ローマの軍団兵は45歳になると退役したが、その退役前5年以内の40~45歳の兵士のこと。白兵戦には参加せず、比較的軽い軍務が割り当たられるなど優遇措置が適用されていた。≫による植民は、それに対する土地の割当ては測量人達にとって、実務上もっとも重要な仕事であったが、その [全てのベテラン兵を対等に扱うという] 原則に従って、均等割当てが採用された。20)

20)既に古代のベテラン兵の植民の場合の土地割当ても均等割当てであったし、ハンニバル戦争 [第二次ポエニ戦争] 時のベテラン兵(リヴィウス、Ab urbe condita、31、4)への土地割当てにおいても同じであった。その他、より古い時代での均等割当ては、また一種の戦利品の分配の形態を取っていた。

というのは同様のやり方で、acceptae についても、それは前述したようにヒュギヌスが(De limitibus constituendis、p.200)”Conternationsverfahren” [3つで1組の処理、土地の3等分割処理]と呼んでいるものであるが、1ケントゥリアを3分割するやり方、つまり1/3ケントゥリアずつの割当てで進められたが、その一区画の面積はケントゥリア自身の面積が3種類あったため、66 2/3、70、または80ユゲラであった。――あるいは全く逆に、1ケントゥリアの面積が、3つの均等割りされた土地区画の合計として、200、210、または240ユゲラと定められたのである。それに対してヒュギヌスの上述の箇所で述べられた別のやり方、つまり10人組に土地を割当てる方法を述べている箇所で、――ヒュギヌス、(De limitibus constituendis と De condicionibus agrorum、p.113)――次のようなことが起きていたらしい。つまり、その際に、それぞれの10人組に分配された modus agri (16、17行目参照)[その土地の面積] がそれぞれに異なっていたということである。更には次のことも間違いないと思われる。つまり、均等割りされた土地区画は、その全面積がいつもある一つのケントゥリア内に規則的に含まれている訳では全くなく、その結果として、[ケントゥリアの境界線を成す] limites [小路] も各区画の境界線と規則的に一致したりはまるでしていなかったということである。私はこれらのベテラン兵への土地配分について次のことを仮説として提示したい――というのはここではまたそのようなことに言及されているからであるが――古代での均等土地配分の実施方法(modus procedendi)が、それより古い時代の植民市における土地配分でのやり方と混ぜ合わされていると。そのことは次の現象によって示されている。つまり後者の根源的かつ固有である acceptae の籤による配分の方式が、そこにおいてはより本来のやり方と見なされているということである。後者の籤による土地配分はさらに、「事物の本性」≪die Natur der Sache、法律が完全には規定出来ていない部分を補完する一般的道理のこと≫にも合致していた。というのはそのようなある意味力ずくの大規模土地配分においては、ベテラン兵は元々のその選定方式の疑わしさや自分達への劣悪な取り扱いについて苦情を申し立てる権利を留保していたのであり、そしてまたその者達の不平不満は場合によっては [その植民市にとって反乱などの] 危険なものになる可能性があったからである。更にはまた、そういった理由から違法性の明白な証拠となることも避ける必要性もあったからである。これらのベテラン兵に割り与えられた土地区画はそれ以外にも、単純な均等割当てとはまた違う、長年の兵役経験者に対する恩給的なある決まった価額 [の土地] の給付という意味もあった。それ故に個々に割当てられた土地区画の価額は同じでなければならなかったし、現実的にそれが無理な場合でも最低限ほぼ同額である必要があった。それらの理由から、この割当て方式は本来の均等割り方式とは違い、測量の方法もその土地の価値査定に基づくやり方が採用されていた。しかしながらいずれにせよ、私は次のことは確からしいと考える。つまり、1ケントゥリアを3分割して3人のベテラン兵に割当てるというやり方は、10人組にそれぞれ土地を割当てる古代の均等割当てのやり方や、またそれより古い時代での植民市における土地配分のやり方に倣ったものである [まったく新しいやり方ではない] ということである。

ケントゥリアをベースにした土地配分と scamna と strigae をベースにした土地配分の違い

これまで取り上げて来た土地配分の二つの方法――ケントゥリア[正方形]をベースにする方法と scamna と strigae [長方形]をベースにする方法――の違いについては、ここまではただ前者に対してのみ境界線として limites [小路]というものが使われていた、ということを確認して来た:ただ limites が [境界線として] 使われている場合のみ、本来は測量された土地区画がケントゥリアと呼ばれた。しかしながら当時の測量人達が残した著述を見ると、そこには二つの方法を混合したやり方も見出せるのである。それはつまり[scamna と strigae を使った] ager scamnatus であるにも関わらず limites によって区切られており、[scamna と stirgae の組み合わせで構成された長方形の] ケントゥリアを単位として測量されているのである。このやり方がより後代の二つが混合されたやり方であるというのは自明であるが、しかしながらその混合方式が採用された理由については、測量技術の観点でもう少し詳しく見てみる必要がある。M. ユニウス・ニプサス≪Marcus Iunius Nipsus、生没年2世紀、ローマの測量人兼著述家≫の注釈(p.293)によれば、ager scamnatus においての1ケントゥリアは、[200ユゲラではなく] 240ユゲラだったと述べられている。それはヒュギヌスが(De limitibus constituendis のp.206で)この混合方式による土地分割についての、非常に理解が困難な箇所についての一つの解釈として述べている詳細な説明によれば、同じ面積の土地区画を作り出すための一つの方法について述べているのであり、そこから解釈出来ることは、この240ユゲラという総面積は80ユゲラの土地区画が3つ、という形で構成されているということである。ヒュギヌスは当該の箇所に先行する箇所で次のように述べている。この方法は、ager arcifinius pro vincialis ≪地方にて不規則な境界線、例えば片側が河川で区切られているなど、を持っている土地≫の測量方法を説明しているのであると。それに続けて、まず論拠を説明してから、その論拠については後述するが、通常のケントゥリアをベースにした測量方法以外の方法を採用する必要性があったのだと推論している:

“Mensuram per strigas et scamna agemus. Sicut antiqui latitudines dabimus decimano maximo et k[ardini] pedes viginti, eis limitibus transversis inter quos bina scamna et singulae strigae interveniunt pedes duodenos itemque prorsis limitibus inter quos scamna quattuor et quattuor strigae cluduntur pedes duodenos, reliquis rigoribus lineariis ped[es] octonos. Omnem mensurae hujus quadraturam dimidio longiorem sive latiorem facere debebimus: et quod in latitudinem longius fuerit, scamnum est, quod in longitudinem, striga.”

「我々は strigae と scamna を使った土地測量を [以下のように] 行う。古人達がそうしたように、まずある広がりを持った土地に対し、それぞれ20ローマ・フィート [約5.92m] 幅の decumanus maximus [東西の基幹道路] と cardo maximus [南北の基幹道路] を [その土地の中央で交差するように] 設置する。そして外周の境界線をそれぞれに直角になるように設置する。その境界線の内側が、2つの scamna [東西に長い長方形] と1つの strigae [南北に長い長方形]を組み合わせた形状を一単位として、それと幅12ローマ・フィート [約3.55m]の街路によって区切られる。同様に我々は直線で囲まれその中に4つの scamna と4つの strigae を含んでいて幅12ローマ・フィートの街路で囲まれた単位区画を設定する。残った部分については8ローマ・フィート [約2.32m]の幅の街路で囲まれる。全ての測量された土地は、縦長の長方形または横長の長方形によって分割されねばならない:横長の長方形が scamna であり、縦長の長方形は strigae である。 」

ここにおける [変則的な] ケントゥリアは――それは長方形として記述されているので――それ故に縦が横の1.5倍の長さとなっているかあるいはその逆であり、つまりはそれぞれの辺の長さは20 [約710.4m]と30 actus [約1,065.6m]であり、その面積は [1ユゲラは2平方 actusなので 20 x 30 / 2 で] 300ユゲラ [約75.6ヘクタール、228,690坪=東京ドーム敷地の16個分] であり、それを3等分した時の一つ分の面積は100ユゲラ [約25.2ヘクタール、76,230坪] である。しかしもしかするとそこには思い違いがあり、ヒュギヌスはニプサスの著述におけるケントゥリアを20 actus x 24 actus [240ユゲラ]と見ているのかもしれない。その場合の考え方は以下のようになる。つまり、ここでのケントゥリアが1つの土地区画が3つの区画要素の組み合わせにより構成されると述べられており、それ故1つの strigae と 2つの scamna からなる [長方形の]ケントゥリア(あるいは逆に2つの strigae と1つの scamna からなる [長方形の] ケントゥリア)を単位としてより広い土地がその複合体として構成されているのであると。そこにおいては saltus [5 x 5 または 4 x 4 ケントゥリアの広さの土地単位]の代わりに通常の ager centuriatus [ケントゥリアによって区画された土地] が出現しているのである。その [変則ケントゥリアをベースにしたより広い土地単位の] 一つの辺は decumanus maximus に平行であり、ヒュギヌスによれば4つの strigae と3つの scamna から出来ており、もう一方の辺については cardo maximus に平行であり、2つの scamna と 1つの strigae の組み合わせを単位として構成されており、この二つの辺 [x 2]で境界線が作られていた。[添付図2を参照] このような前提から検討し、土地が不規則な場合について私は次のように仮定したい。つまり、206ページの第10行と第12行に出て来る prosis [縦の] と traversis [横の] は入れ替えて読むべきであると。その場合ヒュギヌスが想定している耕地図としては、添付図2の2つの地図の内の一つに該当すると考えられる。添付図2の下の地図は、ヒュギヌスが述べている 20 actus x 30 actus のケントゥリアに該当し、上の地図はニプサスが述べている 20 actus x 24 actus のケントゥリアに相当すると考えることが出来よう。

これらの数字は、ラハマンがその書籍中にて復元を試みているいくつかの毀損の激しい図の中から取りだした数字と、かなりの部分で一致している。測量人達は長方形のケントゥリアについて、それを2つの [原文は3つであるが、最大3つの部分に分けるには外周以外では2つの平行線で十分である] 平行線にて区切る代わりにに――strigae と scamna を用いて――切り分けるのであり、それ故に分け方としては、まず長方形の横線の1/3の所で strigae を切り出し、次に残った部分を同様に縦線の1/2の所で切って2つの scamna を得たのである。22)≪左図参照≫

22)おそらくはローマの属州にて(イタリア半島にも存在したが稀であった)通常のものであった長方形のケントゥリアが、このやり方への誘因の一つとして説明出来るであろう。添付図1に付けられた銘文が示唆しているように、測量人達はこうした長方形のケントゥリアを用いる際に、長手方向をそれぞれの地域によって変えるのが常であった。

アラウシオにおいては、まさしくそのように見えるのであるが [付図1参照]、左側の地域 [付図1の上の地図] においては東西方向を長手に、右側の地域 [付図1の下の地図] においては南北方向を長手にしている。[この付図1の地図は左が北、右が南となっていることに注意。] このことと整合するのは、[長方形の] ケントゥリアを scamna と strigae に分割する際も、その分割の結果の配置はその都度異なっていたということである。こういった組み合わせ方式を採用する際に、技術的に考慮されていることは明白である。[現実の複雑な地形に対しては] 単純に平行線だけで土地を分割するより、それぞれの区画を切り分け、その方向を決めるにあたっては、そういうやり方による分割の方が簡単だったのである。

いずれにせよ特徴的であったのは、それが本当に真実を語っているのかは良く分らないが、limites [小路] とケントゥリアを使って測量された耕地に対して、更に scamna と srigae を使用したということと、また耕地全体がそれでもなおケントゥリアの複合体として構成されていたということである。――そしてそういった特異性からは次のような疑問が生じる:一体どのような理由から測量人達はこのように手の込んだ複合的な方法を採用したのか、そしてその疑問はさらに細部に関しての別の疑問を生み出すのであるが:概してどのような場合に scamna と strigae を使った土地分割が行われたのか、ということである。これらの疑問への答えを見つけるために、我々はまず次のことを確認しようと思う。つまりケントゥリアによる土地の割当てと scamna と strigae によるそれの、本質的な違いは何かということである。Limites の存在の有無という点は、二つの方法の違いではないか、あるいは少なくとも主要な違いではない、ということは明白である。というのは limites は我々が調べている時代においては、前述の測量人達の著作が示しているように、ager scamnatus においても使用することが出来たからであり、またその際にも ager scamnatus の本来の特性は失われてはいなかったからである。またその違いはケントゥリアが [正方形ではなく] 長方形であるということでもない。というのは、ケントゥリアは前述の通り、正方形以外の形状を取ることも可能だったからである。違いは何か別の点にあるということは間違いない。

我々は前述の箇所で次のことを確認した。即ち ager limitatus においては、測量地図上に次に挙げる要素以外は何も含まれていなかったということである。つまり区画割り対象の一まとまりの土地単位の外周 [の基準線] としての cardines [南北の線] と decumani [東西の線]、そしてその土地区画の受領者がそれぞれのケントゥリア内で得ることが出来た土地の面積 = modus agri の [公的な記録としての] 記載である。各ケントゥリアの境界線と、受領者が得た個々の土地の境界線は全くのところ一致していなかったので、個々の人員の所有する所となった土地のぞれぞれの境界線は、通常の測量地図には含まれていなかった。これについては後述の箇所で(P.121)ではっきりと確認することになる:

Nuper ecce quidam evocatus Augusti, vir militaris disciplinae, professionis quoque nostrae capacissimus, cum in Pannonia agros veteranis ex voluntate et liberalitate imperatoris Trajani Augusti Germanici adsignaret, in aere, id est in formis, non tantum modum quem adsignabat adscripsit aut notavit, sed et extrema linea unius cujusque modum comprehendit: Uti acta est mensura adsignationis, ita inscripsit longitudinis et latitudinis modum. Quo facto nullae inter veteranos lites contentionesque ex his terris nasci poterunt. Namque antiqui plurimum videbantur praestitisse, quod extremis in finibus divisionis non plenis centuriis modum formis adscripserunt. Paret autem quantum hoc plus sit, quod, ut supra dixi, singularum adsignationum longitudinem inscripserit, subsicivorumque quae in ceteris regionibus loca ab assignatione discerni non possunt, posse effecerit diligentia et labore suo. Unde nulla quaestio est, quia, ut supra dii, adsignationem extrema quoque linea demonstravit.

[ 最近この地域において、あるトラヤヌス帝≪Marcus Ulpius Nerva Trajanus Augustus、53~117年、98~117年の間のローマ皇帝でこの皇帝の時にローマの版図は最大となり、後世ギボンによって五賢帝の一人と称賛された。≫により召集された兵士で、軍務に服する一方で、また我々の職業(測量人)についても精通している者が居り、その者は我々と共にパンノニア≪ローマの属州で現在のオーストリア東部,ハンガリー西部,旧ユーゴスラビア一部から成る地域。B.C.14年頃にローマに征服された。左上の地図参照。≫において、トラヤヌス帝のご意志とご恩寵によって土地をベテラン兵達に分配した。その者は割当て内容を青銅板の上に地図として記録したが、ただ一人一人に割当てた面積を認定して記録しただけではなく、また一人一人の取得した面積の土地の外周の境界線もその地図上に記載した。そこで行われたのは、adsignatio と呼ばれた土地割当てのための測量方法であり、それによって個々の割当てられた土地の境界線の縦と横のサイズが地図上に書き込まれた。このやり方によってベテラン兵達の間でこれらの配分された土地についての訴訟や争い事が起きることは全くあり得なかった。というのも、より古い時代においてはこの手の争い事が非常に多く見られたのであり、それは割当てられた土地が完全なケントゥリアとして扱われず地図にそのサイズが記載されなかったためである。しかしながら、これらのその者の成し遂げたことの改善の程の大きさは、まことに注目すべきものである。何故ならば、先に私が述べたように、その者は一つ一つの分割された土地のサイズと同時に、また剰余の土地(subsiciva)のサイズも地図上に記載したのであり、この subsiciva は他の地域では個々人に割当てられた土地と区別することが出来なかったのであるが、彼はこれを自分自身の献身と労力で成し遂げることが出来た。これらのことによって、前述したように、土地の領域の最外周や個々の割当て地の境界線がきちんと記録されているということについては、疑うべきことは何も無い。]

それ故に:ager centuriatus において、測量地図上に個々の割当てた土地の境界を何らかの形で判別出来るようにするやり方は、測量人達の間では新しい方式と見なされていた。その理由は個々の所有地を地図の製作においてそれらを載せるということは、本来の forma [測量地図] の目的とする所ではなかったからである。それをやった理由は、トラヤヌス帝が初めて次のことを命じた23)からである。

23)ヒュギヌス、De Lim. p.172、6行目

それは個々の acceptae の土地はその命令以降は termini roboris [termini roborei、オークの木による土地の境界表示] によって区切られなければならないということである。一方でそれ以前は、ただケントゥリアにのみ石による境界標が [四隅に] 設置され、測量人達は土地の受領人に対して、その者が自分の土地の境界を termini “comportionales” [私有地で用いられた境界標] や 他の手段ではっきり示すことについては、その者達の自由に任せていた。土地割当ての対象となり、公的に保証されたのは、ただ割当てられた面積 [modus agri] のみであった。24)

24)このことから考えて、次のことが元々起きていた可能性がある。それはつまり、戦いにおいての興奮状態において、元々対象者があるケントゥリアの中で、既にそれぞれに譲渡されていた土地よりも、更により多くの追加の面積の土地が分割して割当てられたということである。その例としては、ガイウス・センプロニウス・グラックス≪Gaius Sempronius Gracchus、BC154~BC121年、BC122年の護民官で土地制度の改革案で有名なグラックス兄弟の弟の方。≫によるカルタゴにおいての土地割当てがあり、その騒乱を巻き起こしたという性格から、実際にかなりの程度までそういうことが行われていた可能性が高い。こういう風に本来の割当て面積よりも多い土地を割当てるということを、U.C.643年の公有地配分法 [lex agraria] が、均等な面積の割当て対象の土地を何倍にも重複して与える場合、ということで規定していた。(第65章以下)

ager scamnatus の更に他のやり方について述べてみたい。ager scamnatus は、”per proximas possessorum rigores” [厳密に既に存在する他の所有地の土地の境界に沿って] 割当てられた 25)という記述については、「その隣に立地している土地の境界に沿って」を意味することは明白である。

25)フロンティヌス≪Sextus Iulius Frontinus、35/40~103年頃、ローマの軍人・建築家・測量人でローマの遺構として有名な水道橋の設計者。≫、p.3。

ここ [パンノニア] において測量地図には個々の所有地の境界も記載されており、各人に割当てられた土地区画が地図上に記載されるのと同時に、更にその区画が誰に与えられたものなのかも明記されたのである。

こういったそれまでとは違う測量-地図作成方法の根底にある意味は何であろうか?それについてはヒュギヌスが、204ページ以下のまとまった説明の導入部において、教えてくれており、そこについては既に一度(p.117)部分的な解釈が行われている。そこでは次のような説明がなされている:

Agrum arcifinium vectigalem ad mensuram sic redigere debemus ut et recturis et quadam terminatione in perpetuum servetur. Multi huius modi agrum more colonico decimanis et cardinibus diviserunt, hoc est per centurias, sicut in Pannonia: mihi (autem) videtur huius soli mensura alla ratione agenda. Debet (enim aliquid) interesse inter (agrum) immunem et vectigalem. Nam quem admodum illis condicio diversa est, mensurarum quoque actus dissimilis esse debet. Nec tam anguste professio nostra concluditur, ut non etiam per singulas provincias privatas limitum observationes dirigere possit. Agri (autem) vectigales multas habent constitutiones. In quibusdam provinciis fructus partem praestant certam alli quintas alii septimas, alii pecuniam, et hoc per soli aestimationem. Certa (enim) pretia agris constituta sunt, ut in Pannonia arvi primi, arvi secundi, prati, silvae, glandiferae, silvae vulgares, pascuae. His omnibus agris vectigal est ad modum ubertatis per singula jugera constitutum. Horum aestimio nequa usurpatio per falsas professiones fiat, adhibenda est mensuris diligentia. Nam et in Phrygia et tota Asia ex huius modi causis tam frequenter disconvenit quam in Pannonia. Propter quod huius agri vectigalis mensuram a certis rigoribus comprehendere oportet, ac singula terminis fundari.

[ager arcifinius ≪それまで敵地であったなどの理由によりローマによる測量も区画割りも未実施の土地で課税対象のもの≫の測量については、我々測量人は次のように実施しなければならない。即ち、それによってその土地の所有者と境界線を確定させ、それを継続的に保護することである。多くの測量人達が、この種類の土地を、植民市のやり方で decumanus [maxmus] と card [maximusu] によって分割した。それはつまり、ケントゥリアによって土地を区画割りしたのであり、パンノニアで行われていたやり方と同じである:私の考えではしかし、この種の土地の測量については別のやり方で実施すべきと思う。(実際の所、どの測量人も)土地を免税のものと課税のものとに分けるべきである。これらの土地はそれぞれ法律上の取り扱いが非常に異なっているので、その測量においてもまた二つをそれぞれ区別して実施しなければならない。我々の職業においてもまた、ある個人所有の境界線で区切られた土地区画について、調査する権限が与えられていないということは無い。しかしながら、多くの課税対象の土地については、様々な種類のものがある。ある地方においては、利益の一部に対して定率の税金が課せられており、ある場合は利益の1/5、別の場合は1/7を現金で支払う必要があり、また土地の収益性 [地味や用途など] によって税率が定められていた。土地の価格はその土地の種類によって固定されており、その種類はパンノニアの例では一級耕地、二級耕地、牧草地、森林、木の実の採取林、平民による共有の森、そして牧場である。これら全ての土地の種類について、課税額はその面積と1ユゲラ当たりの収益性毎に定められている利率によって決められている。これらの土地資産について、その所有者による誤った主張に基づく不正行為を行わせないために、測量は注意深く行わなければならない。実際の所、フリギアと小アジアの全ての地域で、このような規定から、パンノニアの場合と違って、多くの法的な争い事が起きているからである。こういった理由から、これらの課税地については、測量を確実かつ厳密に、一本の境界線も疎かにせずに実施する必要がある。]

それ故に、その土地が課税対象か否かがヒュギヌスによればこのような違ったやり方の測量が行われる理由であり、それ故に scamna と strigas による土地の分割が行われるのであり、だからこそ、それによって混乱が生じないように、その土地は “a certis rigoribus” [確実かつ厳密なやり方によって] 線引きされねばならないのである。このことはただ次のようなやり方によってのみ達成される。つまり、測量人達が rigres [はっきりとした線]、即ち所有地の境界線を地図上に記載し、誰でも見られるようにするというやり方である。26)

26)同様のことが、またエジプトにおける神殿の財産についての、レプシウス≪Karl Richard Lepsius、1810~1884年、プロイセンの考古学者・エジプト学者≫(Abhaandl. der Berl. Ak. der Wissensch. 1885年)によって解釈が行われたエドフ≪ナイル西岸のエジプトの都市、神殿があった。≫の象形文字で書かれた銘文についても見て取ることが出来る。そこでは、少なくとも各土地区画が記載された場所において、縦と横の境界線の長さが正確に記載されており、それもまた同じ理由からである:個々の土地区画を正確に確認出来るようにするためである。

おそらくはヒュギヌスはここで述べられている地所の新しい形での登録について、つまりパンノイアにおける区画分けが、「最近」(nuper) アウグストゥス(トラヤヌス帝)の命令で行われたとしており、それが決定的な意味を持ったことを強調している。測量人達は、各所有地の境界を地図の上に記載しようとして、それ故にケントゥリアの内部で、その本質的な意味が所有地の境界の確定とそれを地図に載せることであるような土地分割のやり方、つまり scamna と strigae を使ったのである。

様々な測量方法が存在する理由。Ager scamnatus への課税の可能性。

[様々な測量方法が存在した]その理由は明白である:本来の意味での土地への課税が行われていた所では、つまりある決まった金額の支払い、[その土地からの] 農作物または他の収穫物へのある決まった割合の税が、ある一定の大きさに区切られた地所に対して課されていた所では、国家行政は課税対象の目的物をはっきりさせるという目的で、これらの土地の区画の状態を公的に確立させることに関心を持っていた。そのような関心は、地所がそのように課税される形にまで整備されておらず、実際に課税されていない地域では存在していなかった。その場合はただ、本来課税されるべき人々の所有するその他の財産物件と同じように、土地も一般的な財産税の対象とされたのみである。この被課税者の土地所有に対する財産税課税においては、更に先へ進んだ本質的な課税対象の目的物を [法的に認められるという意味で] 作り出そうとする意向があった。良く知られている後者の例としてはローマ市民への課税があった。

このような固有の土地税に関連付けられるか、あるいは少なくとも理論的には関連付けられた土地において――、個々の土地区画の境界線を測量地図上で明確に識別出来るようにすることについては、行政面では何の価値も無かった。ケンスス≪ローマにおける市民の登録とその所有財産の調査で今日の国勢調査の走り≫においてはしかし、土地のユゲラ数――即ち面積 [modus] 26a)――を申告する必要があったし、その申告においては、最初にその土地の割当てを受けた時の測量地図 [forma] を添付する必要があった。従って、個人財産の証書類の提出 [の一つ] としてケンススにおけるよりよい管理という目的のために利用された可能性がある。それにもかかわらず、フロンティヌスが(p.4)特別に注記していること、つまり scamna と strigae による土地の分割は、”ava publica in provinciis coluntur” [属州においてその時点で耕作が行われていた公有の耕地] においてのやり方であると言っているということであるが、それに関して次のことは疑いようが無い。つまり、こうした土地の分割においては、特定の測量理論に従って実施されねばならなかったのであり、その場合はその土地は ager optimo jure privatus [非課税の私有地] にはならず、特に次のような場合において行われていたということである。その場合とは、土地が地代の納付という条件を了解することを条件として与えられたか、あるいはある種の土地税またはその土地からの収穫物への税が課せられたか、そういう場合であり、[フロンティヌスが] 完全な所有権が与えられると説明している場合には、そこでは [scamna と strigae によるのではなく] ケントゥリアによる境界線引きと土地割当てが行われねばならなかった。ケントゥリアによる土地割当てにおいては、それ故にいずれの場合でも:die coloniae civium Romanorum juris Italici [イタリアの法によるローマ市民の植民市] だったのであり、それは一人一人に [私有地として] 分割し分け与えられた土地区画であり、それに対しては完全なローマにおける土地所有権が貸与されたのである。

26a) キケロの”Pro Flacco”の32,80に “majorem agri modum” [その土地の面積の大部分を] という記述がある。

Scamna の適用

Strigas と scamna を使った土地の割当ては、次のような理論に従って行われていたのかもしれない:全ての agris vectigales [課税対象の土地] は、ローマの役人によってそういうものとして [ケントゥリアとは別のものとして] 貸与され、そしてその土地には国家への納税義務が付随していた。更にそのような属州の土地は、その土地の以前のまたは新しい所有者に対し、個々の土地区画に対して、現金による税支払いや、または農作物の引き渡しなどの、その土地に対する物上負担 [人ではなく物が負担すべき一種の債務] として一般的に課せられる支払いを条件とした上で引き渡されていた。更に分析を進めるとすれば、我々は次のフロンティヌスの記述に着目すべきであろう。それは scamna と strigae による土地割当ては、arva publica [公有の耕地] を分割貸与する際に使われたのであり、次のことを結論付けている。つまり、この形の土地分割方法は元々、公有地において定期賃貸借の形で与えられる土地に対して適用された方法と同じであり、その場合は次の目的で測量されることが多かった。つまり、測量上の併用方式、即ち limites を用いる方法と scamna を用いる方法を併用し、その場合法的には ager privatus と ager vectigalis が同時適用された “ager privatus vectigalisque” [私有地であって課税される土地] という形式に適合しているのである。

国家の名において賃貸しされた耕地が、法の取り決めに従って測量地図上に記載されなければならないということは、グラニウス・リチニアヌス≪Granius Licinianus、2世紀のローマの歴史家、その著作については若干の断片のみが現存している。≫の著作に一部に出ている。その記述によれば、部分的に個人によって占有された ager Campanus [カンパーニャ地方の耕地] の [所有権の] 変更に当たって、元老院によって全権委任された執政官の P. レントゥルス≪Publis Comelius Lentulus Spinther、BC101~BC47年頃、BC57年に執政官を務めた、ローマの政治家・軍人≫が語ったところに拠れば――それはモムゼンのC.I.L., X P.386における解読に従えば――:

Agrum (e)u(m) in (fundos) minu(t)os divisum (mox ad pr)et(i)um indictu(m locavit et mu)lto plures (quam speraverat agros ei rei) praepositus reciperavit formamque agrorum in ae(s) incisam ad Libertatis fixam reliquit, quam postea Sulla corrupit.

[ 彼が小さな単位に分割した土地を、次にあらかじめ決められた価格によって契約を結んで貸与した。そういった資産としての土地を、その担当者は、あらかじめ予測されていたものよりもはるかに多く、復元させることが出来た。彼はその土地の測量地図を青銅の板に刻み、それを自由の女神{リベルタース}の神殿に設置して残した {測量地図を含むケンサスの記録がこの神殿に保管されていた}、後にそれはスッラによって破壊された。]

もっとも確からしいと思われることは、ここではある土地を地図に載せて登録するという目的に沿って、個々の土地区画の境界線が測量地図上に記載された、ということである。その理由は、そうでないとしたら、何のためにそのような [余計な手間のかかる] 地図を作成しているのかの目的がどこにも見出せなくなるということである。Ager Campanus は、というのも、シーザーの時代においてすら、未だに ager vectigalis (スエトン、Div. Jul. c. 20)であったからである。いずれにせよ、より確からしいのは、当時の測量人達が limites を用いた測量より、strigae と scamna を使ったやり方の方をより頻繁に行った、ということである。Limites を用いる方法は、その本来の目的では、一般にこの地域では使うことが出来なかった。というのはこの記述の部分では、元老院からの土地評価の要請に基づく行政行為としての測量のみが扱われているからである。

我々が次のことを正しいと仮定する場合、つまり scamna と strigas を使った土地割当ては、既にかなり早い時代においても、また後の時代においても、もっぱら公共の土地あるいは半ば公共の土地の測量についてのみ利用されていたと仮定する場合、だからといって次の2つはいずれも正しいとは言えない:

1.scamna と strigas がそういう場合だけに使われたということ

2.公共の土地あるいは半ば公共の土地は常に scamna と strigas を使って分割されたということ

この2点については、むしろ逆であったことが証明出来よう。[scamna と strigae を使うのは他の場合の方が一般的だった、公共の土地の分割については他の方法の方が多く行われていた。]

フロンティヌスによれば、scamna と strigas を土地割当ての手段として使うやり方は、概して古代のやり方であると記述されている。我々は scamna と strigae が若干の自治市において行われているのを確認することが出来る。それらの自治市については後に論じる。そしてそれはローマ市民によって建設された2つの植民都市でも使われていた:それはオスティア 27)≪オスティア・アンティカ、ローマの外港でテヴェレ川河口にあった港湾都市。≫スエッサ・アウルンカ 28)≪現在のセッサ・アウルンカ、アッピア街道とローマ街道の中間にあり、紀元前4世紀以降ローマ市民による植民が行われた。≫である。オスティアの方は、ローマによるローマ市民の植民市として知られている最古の都市であり、古代における植民市の特質について論じる場合には、何をおいても真っ先に取り上げられるべき都市であり、その成立の実際についての議論がこれまで行なわれて来ているし、そしてまた [後に] 皇帝アウグストゥスの植民市にもなった。それに対してスエッサ・アウルンカの方は、元々はラテン人≪ラテン植民市の市民で、ラテン語を話すがローマ市民よりは一段下に扱われた。≫の植民市だったのであり、ローマの同盟市戦争≪BC91年から数年間、イタリア半島南部の都市国家や部族がローマ市民権を求めて蜂起した戦争。≫以来のムニピキウム [都市国家] であり、三頭政治の時にローマの植民市となった。スエッサについてまず言えることは、scamna と strigae を適用するに当たって、何か特別な理由があったように思われることである。フロンティヌスは次のように述べている(P.48、16):

“et sunt plerumque agri, ut in Campania in Suessano, culti, qui habent in monte Massico plagas silvarum determinatas.” [そのほとんどが次のような土地であった。それはつまりカンパーニャとスエッサにあった耕地で、マッシコ山の麓にあった平野で森に囲まれていた。]

それ故に、この記述からは、ある理由から次のことについての必要性があらかじめあったように思われる。それはフロンティヌスが記述しているように、森林の利用の規制である。つまり、森林のある一部を伐採して土地を拓いた場合、――それは特定の種類の土地区画に割当てられねばならなかったし、またそれを可能にするために、測量人達はまずは他のことに先駆けて、既に所有権が誰かに与えられている土地の境界線と同様に、[伐採された] 森林の中の土地の境界線も測量地図上に明記する必要があった。つまりは scamna と strigae を使ったのである。その他の詳細については不明であり、いつ誰によってこうした土地分割のやり方が始められたのかは分からない。しかしながら三頭政治時代の争乱の中で実施された行政手続きについては、既に存在していた土地の分割割当ての方法を単純に引き継いだと考えるのが、全くの所正しいと思われる。28a)

27) l. Col. (Liber coloniarum) 236, 7, Ostensis ager ab imp[eratoribus] Vespasiano, Trajano, et Hadriano, in praecisuris, in lacineis et perstr iga s, colonis eorum est adsignatus. [オスティアの土地については、皇帝ウェスパシアヌス、トラヤヌス、そしてアドリアヌスによって、切り分けられ、境界を与えられ、そして strigae を使って、その地の植民者達に割当てられた。]

明らかなこととして、互いに隣接し合っている土地の割当てのやり方は、それより以前の土地割当ての方法が引き継がれており、ここに言及されている3人の皇帝によってそのやり方が継承されている。

28)フロンティヌス、P. 3。

28a) このことから、スエッサのラテン市民による植民市については、次のように推論すること、つまり土地の分割割当ては全て scamna と strigae を使って実施されたのであると、そういう風に結論付けるのは性急過ぎるであろう。

オスティアに関しては、――仮説構築を試みることは出来るであろうが――むしろどうやったら仮説に留まらず事実に近付けるだろうか?――この地における scamna と strigae を用いた土地の分割は、そこにおける都市住民と関連付けて考えるべきであろう。その都市住民は、明らかに少なくともオスティアの人口の一定部分を占めていたのである。それ以外にまた、オスティアはイタリアにおける2番目の大きさの穀物の輸送港であり、それはUC560年(BC194年)に建設されたと推定されているローマ市民の植民市であるプテオリ≪現在の Pozzoli、ナポリ市内のコミューン。≫に続く規模であり、さらにその下位にはコルシカ島の [これはヴェーバーの間違いと思われ、正しくはサルディーニャ島の] トゥリス・リビソニス≪Turris Libyssonis、現在のポルト・トッレスでサルディーニャ島の北西端部に位置する港町。≫の港町がそれに続いている。更に仮説として提示出来るのは、まさに scamna と strigae を使って測量され地図に記載された耕地の法律上の特質が次のようなものであったということである。その特質とは、まず当該の土地を割当てられた者が、その土地を Landtribus [平民の私有地] として扱うことが難しかったということである。次にその割当てられた耕地の質に関して、それぞれにその土地が産み出す利益との関連付けが、改めて行われていた、ということである。その利益に対して、当該の土地の所有者は、首都であるローマへの穀物供給という点で、viasii vicani ≪公道の側の土地の所有者でその公道の管理義務を負わされた者。≫や navicularius ≪小型の船舶の所有者、例えばポンペイウスはBC57年にローマへの穀物の海上輸送に従事させる目的でこうした船主にローマの市民権を与えている。≫と同様に、何らかの税(義務)が課されていたのであり、分割されて与えられた土地区画は、そういった条件付きであったが故に、[完全な] ager privatus [私有地] として割り与えられることはなかったのである。29)

29)モムゼンが確認した所によると、オスティアの住民の中にはヴォトリア人≪ローマの古代の有力な種族で、オスティア・アンティカを最初に建設したとされる。≫がいた。他方、ある銘文によれば、オスティアの住民の中にはパラティーナ人≪イタリア半島に古くから居た種族で4都市部族の一つ。≫もいたことは疑いようがない。そのことに適合するのは、土地分割における顕著な区別、つまり lacinae [断片状の土地]、praecisurae [境界で分けられた土地]、と strigae であった。lacinae については既に前に [注18参照] アンティウムにおいての、方形の土地単位による分割と、最初期の耕地ゲマインシャフトとして形成された可能性が高いものとして説明済みである。もしこの説明が正しいのであれば、オスティアにおける lacinae は古い植民市における耕地として説明出来るであろう。これに対して strigae と scamna は、その土地の受領に当たって、ローマ市への穀物供給においての一定の義務を課された所有者の耕地に対して使用されたのかもしれない。それはアウグストゥス帝の指令によるものか、あるいはもっと古くから存在したかもしれない。しかしながら、次のようなことまで述べるのは、奇を衒い過ぎているであろう。つまり、これらの3つの港湾都市について、直接的にその意味を穀物輸送 [だけ] と決めてかかり、また各都市において [それに専任で従事した] 諸部族の存在を前提にする、ということは。Navicularii[船主、単数主格:navicularius, 複数主格:navicularii] については但し、知られている限りでは、オスティアではそのような [船による穀物輸送の] 義務は課されておらず、そこでの銘文に記載されている navicularii は本来のオスティア人ではなく、よそ者である。Naviculariiは――Codex Theodosianusu のXIII、5-7を参照――むしろおそらくはただ海上輸送のための穀物積み出し港に [オスティアは積み出し港ではなく、ローマの穀物需要を満たす上での陸揚げ港] より多くいたのだと思われる。それに対してオスティアでも多数いたことが銘文によって証明されるのは、その時々の穀物価格 [annona] の決定に関与している同業者組合 [collegia、ギルド] のメンバーである。――プテオリにおいては、周知のこととして、UC560年(BC194年)に建設されたと推定される植民市と並んで、古い形での自治コミュニティ [municipium] が成立しており、それは帝政期まで続いた。植民市が存在したことの証明はそこから――その当時の状況からして妥当な理由としては――おそらくはただ穀物供給の確実性を高めることか、あるいは少なくともそれが理由の一つであったと言うことが出来るであろう。C.I.L.、X、1881の銘文は、関連する市民への金銭の分配について述べており、そこから読み取れるのは、第一の身分としてはデクリオーネス [decuriones]≪ゲマインデの議会の議員で指導者≫ が居り、二番目が皇帝アウグストゥスの配下の者達、それに続いてギルド [corporati] に属する自由市民とベテラン兵士、そして最後に自治コミュニティの構成員という順番になっており、それぞれに分配された金銭の割合は、12:8:6:4であった。ベテラン兵士は本来は手工業者のギルドのメンバーでは全く無かったので、ここの妥当な解釈は、まずはギルド [Korporation] が穀物の流通に従事していることについて述べているのであり、ベテラン兵士については土地区画を受け取る代償としてその土地に関係付けられた一定の義務 [税] が課されたのであり、自由民 [ingenui] がこの碑文では自治コミュニティの構成員 [municipium] に対立する存在として扱われていることから分かるように、古くからの植民市の市民としてその義務 [税] を負わねばならなかったのである。これに類似の例として、viasii vicani [公道の管理義務を負う公道の側の土地の所有者] や navicularii [穀物輸送の義務を課された船主] があるのである。オスティアにおいては、この種の金銭を受け取ることで、ウェスパシアヌス帝、トラヤヌスス帝、そしてハドリアヌス帝の時も継続して穀物供給義務が課されていたのではないだろうか。何故ならば、穀物流通のための労働力の需要は増大したに違いないし、また新たに割当てる土地も枯渇するようになっていたと考えられるからである。

その他イタリアにおいて、そこにおける土地の割当てが部分的に scamna と strigae を使って行われたと、liber coloniarum [植民市の本]が注記しているのは次の場所である:

アラトリ≪Aletrim→Aletri、現在ラツィオ州フロジノーネ県のコムーネ、BC306年にローマの植民市となった。≫(ケントゥリアと strigae)30)、

アナーニ≪Anagnia→Anagni、現在ラツィオ州フロジノーネ県のコムーネ、BC306年にローマに併合された。≫(strigae)31)、

アエクイコリ≪Aeqicoli、イタリアの山岳地帯に古くから住んでいたアエクイ族の土地をBC304年のアエクイの戦いでローマが支配下に置いたもの。≫(ケントゥリアの中での strigae と scamna)32)、

アルフェデーナ≪Afidena→Alfedena、現在アブルッツォ州ラクイラ県のコムーネ、BC298年にローマに征服された。≫(ケントゥリアと scamna)33)、

トリヴェント≪Terventm→Trivento、現在モリーゼ州カンポバッソ県にあるコムーネ、BC3世紀のサマニウム戦争の結果ローマの植民市となった。≫(praecisrae [境界で分けられた土地] と strigae)34)、

ヒストニウム≪Histonim、現在のヴァストでアブルッツォ州キエーティ県のコムーネ、アドリア海に面する。シーザーの時代にローマの植民市になったとされる。≫(ケントゥリアと scamna)35)、

ボヴィアヌム――おそらくはヴェトゥス≪Bovianm Vets、ローマの植民市とされるがその時代も場所も不明、現在のピエトラッボンダンテ=モリーゼ州イゼルニア県のコムーネであるという説があるが、2022年現在では疑われている。≫(ケントゥリアと scamna)36)、

アティーナ≪Atina、現在のラツィオ州フロジノーネ県のコムーネ、サマニウム人の都市であったがローマに征服された。≫(部分的に lacineis [断片状の土地] と strigae によるもの)37)、

リエーティ≪Reate→Rieti、元々サビニ人の土地でローマに征服された。現在のラツィオ州の都市で、「塩の道」の要衝だった。≫とノルチャ≪Nrsia→Norcia、現在のウンブリア州ペルージャ県のコムーネ、元々サビニ人の都市で第2次ポエニ戦役の時のローマの同盟市。≫(ケントゥリアの中での strigae と scamna)38)

である。 今挙げた全ての場所は後にムニキピウム [自治都市] ≪元老院ないしローマ皇帝から自治を許されていた都市≫となっている。それらの中の一部の都市は、証明可能なことであるが、プラエフェクトゥラ≪praefectura、ローマのいくつかの属州をまとめたものがディオエケシス=dioecesis=管区とされ、いくつかの管区をまとめたものがプラエフェクトゥラ=道{どう}とされた。≫の前段階であった行政単位の中に組み入れられた。それらの都市とは、アナーニ、リエーティ、ノルチャ、アティーナ、及びまたアエクイコリであったと思われる。ボヴィアヌム・ヴェトスについては一般に得られる情報が不足しており、詳細は不明である。また以下のことについても分っていない。つまり strigae と scamna を使った土地割当てが最初に行われたのが、ベテラン兵への土地割当ての時がそうだったのか、あるいはその時には既に先行してそういう割当てのやり方が存在しておりそのやり方が引き継がれただけなのかということである。またこのような特別な土地割当てのやり方について、何か特別な理由があったのかどうかも同様に不明である。

今挙げた全ての場所は後にムニキピウム [自治都市] ≪元老院ないしローマ皇帝から自治を許されていた都市≫となっている。それらの中の一部の都市は、証明可能なことであるが、プラエフェクトゥラ≪praefectura、ローマのいくつかの属州をまとめたものがディオエケシス=dioecesis=管区とされ、いくつかの管区をまとめたものがプラエフェクトゥラ=道{どう}とされた。≫の前段階であった行政単位の中に組み入れられた。それらの都市とは、アナーニ、リエーティ、ノルチャ、アティーナ、及びまたアエクイコリであったと思われる。ボヴィアヌム・ヴェトスについては一般に得られる情報が不足しており、詳細は不明である。また以下のことについても分っていない。つまり strigae と scamna を使った土地割当てが最初に行われたのが、ベテラン兵への土地割当ての時がそうだったのか、あるいはその時には既に先行してそういう割当てのやり方が存在しておりそのやり方が引き継がれただけなのかということである。またこのような特別な土地割当てのやり方について、何か特別な理由があったのかどうかも同様に不明である。

30)liber coloniarum 230, 8: Alatrium, muro ducta colonia. populs deduxit. iter populo non debetur. ager eius per centurias et strigas est adsignatus.

[アラトリという町は、(ある)植民市において壁によって区切られていた(区画にあった)。(ローマの)人々がそれを拓いた。そこでは道路は個人の所有にはなっていなかった。そこの土地はケントゥリアとstrigaeによって分割割当てされた。]

31)上掲書、P.230、17行目

32)P.255、17行目

33)P.259、19行目

34)P.238、10行目(正しくは14行目、全集の注による)

35)P.260、10行目

36)P.231、8行目

37)P.230、5行目

38)P.257,6~26行

こうした特別な土地の分割割当ては、例えば売却禁止の土地を与える場合に使われたのかも知れない――そしてこのような割当てはアウグストゥス帝によっては行われなかった、という仮説は、考慮の余地がなく誤りである。その理由は、周知のこととして、この種の土地の売却が禁止されていたということが、その土地に課せられることになっていた税金に対する [皇帝の] 承認によって法的に明確に示されていたからである。アエクイコリの耕地は更に、[アエクイ族の] 鎮圧がされた後にいずれにせよ [ローマの新たな土地として] 公にされたのであるが、しかし多数の文献情報によればそれは個々人には割当てられず、おそらくは [小作地として] 賃貸しされたのであり、だからこそ scamna [と strigae] を使って土地が分割されたのである。プラエフェクトゥラにおいては、少なくとも部分的には同様の事情が存在していた。そういった場所は多くの場合同様に戦争に勝利した結果として得られたものであり、その理由から [元々の] 土地所有者の立場としては、おそらくはその土地に対する権利がいつでも取り消されることがある、という前提に置かれていた。ボヴィアヌム・ヴェトスについては、そこが別名として Bovianum Undecimanorum [1/10税が免除のボヴィアヌム] と呼ばれていたことから推定して、十分確からしいと考えられることとしては、それは元々の土地の所有者に対して、その土地の使用料を徴収する権利が与えられた、そうした人々が集まった自治組織であったと解釈することが出来る。リエーティについてシクルス・フラッカス≪2世紀に生きたと推定される古代ローマの測量人・著述家≫が言及している内容によれば――P.136、20行目――多数の agri vectigalis [課税対象の土地] が存在しており、ピケナム≪Picenum、現在のマルケ州の南部、元はガリア人の土地だったのをローマ人が入植を進めた。アウグストゥス帝が定めた行政区分であるRegio Vとなった。≫についても同様であり、ヒストニウム≪Histonium、現在のアブルッツォ州キェーティ県のヴァスト、元々フレンターノ人の土地で、植民市ではなくムニキピウム [自治都市]。≫においての scamna で分割された土地ももしかするとピケナムの土地と同様に扱われたのかもしれない。≪ピケナムとヒストニウムはかなり離れており、原文直訳の「ヒストニウムの土地がピケナムに属していた」、という記述の真意は不明。ここでは同様のやり方が適用された、と解釈した。≫最後に残った可能性は、ある特定の場所のある部分において、つまり liber coloniarum の中でケントゥリア及び strigae と scamna によるよる土地の分割として言及されているような [ある土地のある] 部分は、単純に以前(全集版原文のP.111)ここで述べたベテラン兵への3分割した土地の割当てとして行われたというものである。そしてそれは次のようなやり方で行われていた。つまり、測量人が一つのケントゥリアを2つの [原文は3つの ] 平行線で3つに分割し、そしてそれぞれの [長方形の] 部分を縦が長い場合に strigae、あるいは [横が長い場合に] scamna と名付けられたのである。これが行われた理由はおそらく次のことによる。つまり、ヒュギヌスの時代において新しい方法として言及されているものが39)、つまり分割したそれぞれの土地の境界線を、ager centurias [ケントゥリアによる分割地] であった土地についても測量地図上に記載するということが、既に一般化していたということによる。

いずれにせよ以上見て来たような実例が示していることは、特にスエッサ・アウルンカの例は、ager privatus として strigae と scamna を用いて土地を割当てることも十分に可能であったにも関わらず、別のやり方が採用されており、その大部分の場合で、それぞれ何か特別な理由があってそうされたのであろうということは、かなりの程度間違いが無いということである。

39)P.121(全集注によれば正しくはP.119f)、前掲書

課税可能な植民市の土地の測量

他方、scamna と strigae を使って、その土地の権利を制限された形で [ager privatus としてではなく] 割当てられたのは、必ずしも [土地割当て対象者の] 全員ではない、ということもまた確かである。課税可能な属州の土地の後の時代における割当てについて、ヒュギヌスは先に引用した箇所で、ヒュギヌス自身はそれに反対していた立場だったようであるが、はっきりと次のように証言している。それはつまり、scamna と strigae を使った割当てが、通常のケントゥリアと limitesを使った方法において [併用する形で] しばしば行われていた、ということである。そのことの実例におそらくなるのは、添付図1の中の銘文であり、そこに書かれていることによれば、明確にそれは測量地図のコピーの一部であると述べられている。

土地の分割がケントゥリアによって行われたということは、その測量地図の断片上の表示から明らかである。≪以下の文の原文中のMaaßeはMaßeとして解釈した。≫ここでのケントゥリアの各辺の寸法は次の比率となっている。[ヒュギヌスが引用している] ニプサスの書に出ている scamna によって分割された耕地は、240ユゲラの面積のケントゥリアにおいて分割が行われたのに違いなく、その場合の辺の比率は(6:5)[24 actus : 20 actus] となる。ニプサスはここでは明らかに、scamna によって分割された土地を課税対象の耕地として捉えている。というのもアラウシオにおいての scamna による分割地においては、そこの地図 [添付図1] が示しているように、単純な均等割当てが行われたのではなく、明らかに個々の土地所有者 [割当て対象者] に対し、様々なケントゥリアにおける様々に異なった土地面積の実質的価値に応じた割当てが行われたからである。それは課税されることがなかった植民市における土地分割のやり方とまったく同じであった。モムゼンによる信頼性の高い原文修復の結果によれば、それぞれのケントゥリアでこのやり方は繰り返し行われている:”ex trib(utario) [tributario = 課税対象の、課税対象の土地から] ――その部分に対して数字が記載されている――red(actus) in col(onicum) [植民市において非課税の土地として与えられた]”――こちらについてもまた数字が記載されている。ヒュギヌスがP.121で描出している箇所は、まさにこういった場合についてであり、そこでの描写は次の通りである:それまで測量がされておらず、割当てもされていない(arcifinisches)[新たに占領した敵地など] 課税対象となるべき属州の土地が測量され、そして(免税とならない)アラウシオの植民市における境界線で分けられた耕地において、(新たに課税対象地としての)土地割当てが行われた。アラウシオは [ガリア遠征による] シーザーが征服した土地における植民市である;そこでの全ての耕地がその当時分割され割当てられたかは不明である。しかし碑文が刻まれた石自体が元の測量地図と同じくらい古いものである必要はない。何故ならばそれは単なるコピーに過ぎないからである。

“redactus in colonicum” [植民市において与えられた] という表現は次のことを示している。つまり、その領土のある部分は、植民市の土地としてようやく後の時代になってから [土地割当てなどの用途に] 転用されたのであると。アラウシオにおける耕地の分割は、常に、[様々な文献で]何度も引用されているマミリア法 ≪Lex Mamilia Roccia Peducaea Alliena Fabia、Corpus Agrimensorum Romanorum の中に3つほど断片が収録されている、割当ての際の土地の最大の面積を定めている法。≫ の中のシーザーによる命令に従って行われている。シーザーは良く知られているように、海を渡った土地の植民市について、最初にそれを大規模に切り開いたが、 そのことから明らかなこととして推測出来るのは、このマミリア法における彼の命令が、属州の土地に対しても適用されたということは、ケントゥリアによる土地の割当てが非課税の土地についてだけでなく、課税対象となる土地についても適用されたということの、まさに証拠であった。この形の土地割当ては、植民市における平地の測量においても、次の理由から不可欠なものであった。つまり、測量人達は規則に従いながら異なった面積の土地を、それぞれの価額に応じて分割せねばならなかったのであり、それを scamna を使ってやると多大な労力が必要だったのに対し、他方ケントゥリアを使えば単純にあるケントゥリアではXユゲラ、別のケントゥリアではYユゲラが、それぞれ等しい価値を持つものと設定出来た、そういう理由からである。

ager quaestorius [財務官{クワエストル}が収入のため売却した公有地] における測量とその法的な性格

それにも関わらず、以上見て来たようなある意味原則からの逸脱とも考え得る現象から更に見て取ることが出来ることとしては、通常 [の私有地として] よりも権利が制限された耕地が存在したということである。そういう耕地は scamna をベースにした土地割当てが行われていなかった。これらは ager quaestorius であり、つまり次のような土地であった。それは定期的な土地使用料の支払い ≪Rente≫ を条件にして国家から与えられるのではなく、一回だけのお金(資本)の支払い [購入] を条件として与えられた土地である。

この ager quaestorius の場合の土地分割については次のやり方が知られている。つまり、limites を用いて四角形の土地(laterculi または plinthides)を切り出し、それは一辺が10 actus の正方形=面積50ユゲラ [10×10÷2] の平面、として作られ、これらの土地区画が――規則に則って、オークションのようなやり方で――購買希望者に対し公開され、それからその測量地図が作られ、その地図の上にその土地を買った(受け取った)者の名前が、その者に売却された土地の面積と一緒に記載されたのである。40)

40)上掲書のP.115、P.110の8行目、P.125の下部、P.136の15行目、P.152、P.153の3行目、P.154。

この ager quaestorius と ager centuriatus の本質的な違いは、laterculi の面積がケントゥリアとは違うという点にあるのではなく、limites がここでは小路 [道路] ではなく、その文字通りの意味の通り単なる境界線 [リミット] となり、事実上は単に decumani の線を「分割するもの」となっており――それはこの名称が東西と南北の方向に関係なく使われていることからも分る。ここにおいての limites は [ケントゥリアの場合そうだったような] 公的な道路システムの意味で使われているのでは全くなく、ただ Raine [境界] の意味で使われており、それはそこにおいて土地の売却が行われた、個々の土地区画の境界を形作るものであった。それは scamna における rigores [直線] と同じ意味であり、その証拠としてシクルス・フラッカスは”limites, id est rigores” [limites 、それは直線である。] と書いている。ここでの limites は一番最初の土地分割の際の境界設定という意味しか持っていなかったので、その他の場合においてはその土地の継続的な権利保持の保証にも根拠にもならなかった。それ故に所有者が変わった場合には、limites 自体は消滅してしまっていた。そのために(フロンティヌス、P.154、5行目)次のような記述が残されている:”emendo vendendoque aliquas particulas ita confuderunt possessores, ut ad occupatoriam condicionem reciderint” [私はある土地区画の境界線を修正した上で売却する。そのように土地の所有者達は個々の土地区画を合筆し、新たな{売却のための}占有契約のために新しい境界線を設定する。]。

様々な種類の土地の法律上の性質については後で更に詳しく述べるが、次のことを理解することが不可欠であると思われる。つまり、ager quaestorius については、土地と法律の関係という問題を先取りしていたということである。というのはこの制度において本質として理解すべきことは、事実上分割の方法と分割された土地の法律上の価値との意識的な関連付けが行われていたことである。

ager quaestorius の法的な性質については、これまで不十分な形でしか解明されていない。当時の測量人達の情報によれば、それは征服によって獲得された耕地に対して、ローマ市民から財務官(クワエストル)への委任に基づいて売却された土地であるとなっている。しかし私はモムゼンの推定 (C. I. L., I の lex agraria の c. 57. 66)と一致して、ager quaestorius はローマ市民の決定に基づくのではなく、元老院が決定し財務官に委任したものであると考える。更には次のことも想定できよう。それはこのやり方と関連がある trientabula (後述)≪国家債務の返済の際にその金額の内の1/3を現金ではなくそれに相当する価額の土地で返済すること≫のやり方を参考にすると、lex agraria の規定から派生したこととして、その土地の所有権を完全に購入者に与えるのではなく、ただ “uti frui licere”[使用する権利、(貸すなどして)利益を得る権利、売却する権利]だけが約束されている[つまり買い戻す権利が留保されている]ものであるということである。従ってここで扱われているのは、[完全な]売却という行為ではなく、財産管理上の[ある意味で勘定科目の変更のような]行為なのであり、それはケンススを実施する上での[ある土地の]場所の確定という目的にも沿っていた。何故ならば、ager quaestorius は財務官が国家の財産を[一時的に]売却することにより現金を得る形態なのである。それは言い換えれば資本の払い込みに対し使用権を引渡すことであり、ケンスス上の扱いでは、それは賃貸し、つまり使用権を与える代わりに使用料を取るということである。モムゼンが述べているこのことについての理由以外に、またそこからさらに発展させ、私はまた次のことが確かに言えると考える。つまり ager quaestorius は、例えば名目的な承認に基づく使用料(地代)の支払いという観点では、使用料(地代)支払いを義務として強制するような性格のものではない、ということである。それではこの場合、[土地を購入した]ローマ市民に対して継続的な所有権が認められるという[法的な]効果[通常の売却-購入との違い]は、この方式のどこにおいて現れるのであろうか?純粋に私法的な関係においては、所有権の移転[vindikation]と握取行為[物件を移転させる際に契約以外に必要とされる一種の儀礼的行為]が行われない、という点にそれは現れている。国家権力との関係については、再度モムゼンによって示された(C.I.L、上掲箇所)推定と一致するが、次のことが非常に確からしいと思われる:それは ager quaestorius の trientabula との類似ということで、そのようにモムゼンは引用の箇所で主張している。trientabula が最初に行われたのは a.u.c. 552年[B.C. 200年]のことであると、リヴィウスは1. 31の13章で述べている。

“Cum et privati aequum postularent nec tamen solvendo aeri alieno res publica esset, quod medium inter aequum et utile erat, decreverunt, ut, quoniam magna pars eorum agros vulgo venales esse diceret et sibimet emptis opus esse, agri publici, qui intra quinquagesimum lapidem esset, copia iis fieret. Consules agrum aestimaturos, et in jugera asses vectigales testandi causa publicum agrum esse imposituros, ut si quis, cum solvere posset populus, pecuniam habere quam agrum mallet, restitueret agrum populo.” [その市民達の要求は正当であり、そしてそれにも関わらずローマ共和国が要求された金額を支払うことが出来なかったので、元老院は次の処置を行ったが、それは正当性を実現しようとしたのとその場しのぎの中間にあるようなものだった。それは国家の土地で、大部分が公的に売りに出されており、その購入には現金での支払いが必要とされたもので、ローマから50番目の里程標の内側にあるものが、それらの市民に対し[現金で返済する代わりに]与えられることが出来るとされた。コンスルはそういった土地の価額を見積もり、そしてその土地について課税対象として使用料金を定めることとなった。その理由はそれらの土地が元々国家の土地だからである。そしてローマ市民でありローマ共和国への債権者である者の内の誰かが、土地よりも現金を選んだ場合には、その者は土地をローマ市民に返却することが出来た。]

法的な観点で分析した場合、ここでの手続きはつまり次のようなものである。ここで描写されている耕地は、ローマ国家に対する債権者達に後で買い戻すことを前提として売却されている。その土地の売却価格としては、借り入れ金の内未返済のものの1/3の金額が使われており、そこから trientabula [triens = 1/3]という名前で呼ばれた。土地を再度買い取らせる権利を持っていたのはその土地を買った者達だけであり、それもローマの人民がその資金を払うことが出来る場合のみであり、売主である国家がではなく、ローマ人民が、である。このように全くのところ国家の債務の整理を目的とした業務、まあそう言っても構わないであろうが、国家による個人への土地の売却という形を取っている。そしてそれはその法的な本質としては明らかに売却という大きな枠組みの中でのみ行われ、そして個別の特別な事例に適合する協定を取り結ぶことによって、ager quaestorius においての売却のやり方とは異なっていた。その当時債務者であった国庫は、この方法を非常な困窮の中でやむを得ず行ったのであり、だからこそ次のことが理解出来る。つまりこの売却の特殊性が協定という形を取らざるを得なかった理由であり、その場合に買い主は一般的な場合と比べてより有利な形で土地を買うことが出来た、ということである。次のことは自明である。つまり、こういう買い主に対する特別扱いに見出すことが出来るのは、土地の買い戻しを実行させる権利を持っているのは、買い主であって国家ではない、ということである。私見ではその他の場合ではこれは逆であったであろう。この点について考えられるのは、ager quaestorius の本来の法的な特性は、国家に帰属する買戻し権であった、ということである。41) この一度売却した土地の買い戻しの権限は、ローマ法の規定にもある”habere uti frui licere”[所有すること、使用すること、それを使って利益を得ること、それを売却すること]≪元は”habere possidere uti frui licere”であり、 possidere =占有すること、を抜いた形で引用されている≫にも合致している。その規定は公法的には不安定な土地所有というものを言い表した”εχειν εξειναι”[所有することを許されている]という S. C. de Thisbaeis ≪引用元は後述される≫の表現と法的には同じである。更に ager quaestorius [の買戻し権]が本来国家に帰属する権利であるということは、次のこととも矛盾しない。つまり、この形での土地の授与の基礎が築かれたのは元老院勧告によってであり、(明らかに)民会の決議によってではない。しかも更に、おそらく次のことも想定出来る。それは国家が所有権を購入という形で移転させるのであり、そのため公的な建造物の贈呈と引き渡しの際には、[それに付随する]余剰の土地は監察官[ケンソル]によって「(公有地から)私有地に転換する」形で売却されたということである。(Liv. AG40 40. 51, 5. cf. 41. 27. 10)しかしながらこの贈呈の手続きについては民会の決議を必要としたので、この場合の[土地の売却の]手続きもまた前もって特別な売却として[法的な]効力を与えられていた。42) いずれの場合でも元老院勧告は国家の所有物[である土地]を、規則に沿った形で完全に私有物化することを認めるまでには至っておらず、一方民会の決議は更に厳格に無条件に売却した土地の買い戻しを定めており、その当然の結果として土地の購入者はその購入の際に支払った金額全額の返還を要求するようになった。このことにより、推定して来た本質的な土地の買戻し権というものが成立しているのである。モムゼンが仮定しているように、ager quaestorius による土地の売却がローマの国庫の一時的な資金需要に応えるものであったとしたら、その場合我々は信用引き受けのこうした原始的な形態を見ると、直接的に中世における金融経済においての Satzung [不動産を抵当に入れた借り入れで、占有を条件とする古質(こしち)とそれを条件としない新質がある]及び買い戻しが前提である土地売却が思い起こされる。中世における諸都市においてと同様に、より洗練されたやり方であるRenteによる借り入れ[地代徴収権売買、レンテンカウフ]がまだ認められていなかった限りにおいて、古代ローマの場合はそれ故特別な場合での資金創造の形態としては次の2つに限定された:強制税(=tributum )と土地の買い戻しを約束した上にで売却するという形態での自然物の質入れである。その他の ager quaestorius による売却のやり方としては、当時の測量人達が述べているように、征服し占領した土地について即時に現金化するやり方もあった。――実際に存在したのは、前述の箇所で確認を試みたのであるが、国家のそのような買い戻し権の方であり、それはそれ自身がある種の土地の強制収用権であり、ager privatus に対して[の公有地化の方法としては]それ以外のものは知られていなかった。――そして植民市の耕地についてである限りは、例えば水道を設置するという目的等で行われたに違いなく、[ローマ法の]建築に関する法規の中で特別な権利として留保された。その例としては lex colon[iae] Genetivae c. 99 (Eph. epigr. II, p.221f.)があり、――そして次のことが考えられる。つまり何かの代償と引き換えによる、三頭政治の時代における強制収用が、ある場合はこの ager quaestorius において生じた[買い戻しの]権限に関連付けられ、また別の場合には古くからのやり方である占有による所有の不確実性に関連付けられた。そして後者の場合は、強制収用は統治者[三頭政治の政治家]の特別に完全な権力により、それによって収用された土地は ager privatus per nefas [違法な私有地]へと転換されたのである。43)

41) ルドルフ[Rudorff, Adolf]は(Gromatischen Institutionen の中で)次のことを仮定している。つまり国家は購買しようとする者との関係に応じて、それぞれ異なる内容の協定を締結していたと。売却対象の耕地のみが、我々には唯一の統一された制度として把握される。

42) Liv. 40, 51, 5 の場合は”M. Fulvius … locavit … basilicam … circumdatis tabernis, quas vendidit in privatum” [M. フルヴィウスは…契約した…その会堂を…その周りにある小さな建物については、私有物化する形で契約した]という箇所は、つまりある国家の所有物の譲渡が民会の決議無しに行われており、またそこに見出されるのは、その建築物の敷地については建物を譲渡する前に始めて購入されたのであり、その建造物の完成と譲渡の認可を得るまでの過程において、敷地については売却側の役所がそれを自由に処分出来るものであったと思われる。Liv. 41, 27, 10については、譲渡に際して in privatum [私有物化された]とは書かれておらず、おそらくそれは実際にそうであったのであろう。

43) 三頭政治の時代の土地の強制収用の法的根拠は、それが[征服した]敵の所有物を没収するのではない場合にははっきりしない。そういったケースの一部ではそもそも法的根拠がまるで存在しなかった。強制収用が如何に容赦なく行われたかをもっとも良く示しているのは Siculus Flaccus (p.160, 25)の注記である:ある数の土地占有者は公的な宣告を受けて[zur professio]その占有地を召し上げられた。その表向きの理由は土地の[再]割当てとケンススへの登記である。しかしそれが宣告された後に、その土地の占有者は宣告に基づいてその土地の税金相当額が支払われた上で没収された。その没収について裁判となった場合にも、それは結局[没収した側に]罰金刑が言い渡されるだけであり、その金額は当初の宣告の際のその土地の評価額に一致していた。ここではただ強制的な購買について述べられているのであり、また別の土地占有者への補償について言及されている箇所では、その補償自体が問題とされている。こうした土地の占有者に関しては、測量人達の間では、以前グラックス[兄弟の兄]が使った表現である「以前の占有者」[vetus possessor]が思い起こされていた。(C. Ⅲ 参照)

今の議論で得られた仮説としての成果[ager quaestorius と強制収用の共通性]をager quaestorius の実際の分配の仕方――おそらくそれはまた trientabula の分配方法でもあったと思われるが――にて比較検証してみた場合、対象の土地に測量が行われている場合で、それについてはリヴィウスの報告が明らかにしているが、その場合に両者のやり方は非常に良く合致している。というのはその際に個々の土地区画に対して何らの課税もされず――あるいはただ名目的な税のみがあったか――というものであったからである。limites の確定は課税対象となるべき土地区画の所有境界を明確にすることを可能にしたであろうが、行政管理上の目的はほとんど持っていなかった。なるほどもしかするとそのような土地区画の境界線の確定は、国家が買い戻し権を行使する際の払戻金についての簡易的な確認証の役目を果たしていたのかもしれないが、しかしながらそのような 買い戻しの執行において、通常はそのようなことはまったく考慮されていなかった。しかしそれでもそういった買い戻しの執行が実際に行われており、それは当時半分革命的なやり方として人々に捉えられていたのである。強制収用[を後になった行った者達]はそこにおいて、土地の境界が limites の確立という形で修正させられた場合に、そのことがその土地の元の権利者達がその土地に対し以前いくら支払ったかを証明出来ていたかどうかといいうことに注目していた。測量地図上にはいずれの場合も売却された総面積の範囲が地図の技法で描かれており、そしてその面積の数字と、売却した相手方、更に売却価格が記載されていた;しかしながら limites がいつも描かれていたかどうかは疑問がある。43a) このことについては、私は以下のように考えたい:つまり、より古い時代においては scamna と strigas による土地の配分はケンソルの目的のためには [ケントゥリアによる測量と]全く同じく典型的な方法であったのであり、それは locatio [賃貸し]という[法的]概念に適合していた。それは limites で境界付けられた四角形の土地[latercui]が財務官[quaestor]の[一時的に現金を得る]目的のために分配されたのと同様のことであった。そちらはvendito [(買い戻し権付きの)売却]と呼ばれた土地の譲渡であってより少ない権利しか買い主には与えられなかったのであり、その一方でscamna と strigas による譲渡の場合は[「賃貸し」という名前の通り、使用料としての税金が課せられたものの]完全な所有権が与えられたのであると。

43a) もっとも測量地図上に土地のサイズが記載されていたかどうかも推測の範囲でしかない。

しかしながら後の時代になると、既に述べてきたように、様々な土地配分の方法が混同されるようになってきて、それについて可能性があるのは、グラックス兄弟による公有地配分政策がそのきっかけになったということである。グラックス[兄のティベリウス]によって市民に分配された土地は ager privatus [私有地]にはされなかったにも関わらず、グラックス[兄]は明らかに[本来は ager privatus 用の測量方法であった ]ケントゥリアの[1ケントゥリア以上の土地を個人が所有出来ないという]制限を好都合な道具として利用したのである。ある一面ではこのやり方は lex agraria に示されているように、まず同一面積のケントゥリアを設定し、それを2等分割するするという土地割当てが頻繁に行われることにつながったのであり、また概して言えば、大きな混乱ももたらしたのである。もしかするとこういった純技術的な欠陥が、彼の政策を失敗に終らせそして公有地の私有財産への転換を必然的にした、決して小さくない理由の一つかもしれない。

ここまで[ager quaestorius について]詳論してきたことの成果としては次のようになる:二つの測量方法であるケントゥリアによるものと、scamna によるものの間の関連が、土地に対する法的な評価という点において、これまで述べて来たような内容で存在しているということである。その際に、ヴォイクトの説のように、二つの土地分割の方法がそれぞれ別の民族的起源を持つ可能性がある、ということまでは主張していない。

Von Iron Age Italy.png: DbachmannIron Age Italy.svg: Ewan ar bornabgeleitetes Werk Timk70 – Iron Age Italy.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31433614

もしイタリアのポー平原上の郊外村落が、実際に長方形の土地で区画され、方向付けされているとしたら、そのことは長方形区画を使った測量方法が、古代イタリアのウンブリイ-サビニ族≪ラテン-ファリスカー族連合と対立した古代イタリアの有力部族連合、左の地図参照≫によって確立されたものであるということを非常に確からしくするであろう。正方形による土地分割を使った測量方法の場合、グローマを使った[最初の]測量人自身が、エトルリア人[ローマの先住民]であったのではないかと推論付けられているが、それが正しいかどうかは未定とするのが正当であろう。またその際にギリシア人の影響もあった可能性がある。≪グローマの起源は紀元前4世紀以前のメソポタミアであり、それがギリシアからエトルリアに伝わり、クラネマというエトルリア人がローマに伝えたとする仮説がある。≫しかしながら以上のような二つの測量方法の起源に関する議論は次の事実に何も影響を与えない。それはつまり、この二つの方法が[ローマに伝わった]後にローマの行政によって注目され[両方が]使われるようになった、ということであり、それについてはここまで詳論してきた。

Ager per extremitatem mensus comprehensus [領域の外周部のみが測量され、その内部が区分けされていない土地]について

我々は次にグローマで測量された土地の第三のジャンルである ager per extremitatem mensus comprehensus を取上げる。それはその名前[外周を取り囲む境界線のみが測量された土地]が示す通り、耕作地の地図において、ただ外側の境界線のみが描かれていて、[scamna/strigae またはケントゥリアによる]個々の区画割りが行われていない土地のことである 44)。ここにおいて、この分類名で測量された領域についてその法的な意味を説明出来るとすれば、次のことが確からしいであろう。つまり第一に[何らかの理由で]ローマの領土から外されたか、あるいは敵の降伏によってローマの領土となったものの一部分の領域が特別扱いされた場合に適用されたということである 45)。一方ではその領域は ager privatus [私有地]としては扱われず、他方では特別扱いされたといっても依然としてローマの行政管理下にあったものであり、しかし結局のところは個々の土地区画の所有者のローマの国家に対する納税義務のある土地とはならなかった、そういう領域である。このことを裏付けるのは、この分類の土地がまず第一に神殿[教会]付属の土地について適用されたということである。(Hyg., de cond, agr. p.117, 5; Sic. Flacc. 162, 28; Hyg., de lim. 198):その土地は非課税ではあったが、しかし[本来は課税される] ager publics [公有地]のままとされ、国家は疑いようもなく、[行政管理上]その領地の[場所や面積の]確認とその領域を確定させることの可能性について関心を持っていた。しかしこの種の測量は更に言えば、その領域に依存することになる神殿[教会]の占有に先立って行われ、その後その神殿[教会]はその領域を一定の支払いを代価として、譲渡されるかあるいは占有を認められた。神殿[教会]はその土地をそのような性質のものとして受け取り、また今度は神殿[教会]自身が[その構成員に対して]割当てを行ったのである。そう言える根拠はフロンティヌスがはっきりと次のように述べているからである。Ager per extremitatem mensus comprehensus は測量された[分割されていない]土地の全体がローマの市民[=ローマの国家]または[神殿や教会に]従属する人民に割当てられた場合に適用されたのであると。

44) フロンティヌス、p. 4

45) Per extremitatem として測量された非課税の土地及び山林、そして土地の範囲とそれらとのローマの行政組織との関連については、第4章の関連箇所にて論ぜられる。

フロンティヌスはこの測量方法が実際に行われた例として、ルシタニア≪現在のポルトガルおよびスペイン西部≫のサルマンティカ≪現在スペイン北西部レオン地方のサラマンカ県の県都サラマンカ。第二次ポエニ戦争の時にローマの属州となった。≫及びスペイン方面に派遣されたパラティーニ≪Palatini。ローマ皇帝の護衛を勤める精鋭部隊。≫について述べている。[しかしながら]サラマンカ・パレンシア≪現在スペインのパレンシア県の県都。属州の中でのローマ軍が駐屯した都市。≫で発見されている碑文の内容は、これまでの我々の議論をほぼ完全に破綻させてしまう。何故なら Aggenius Urbicus≪4世紀後半に生きたと推定されるローマの技術書の著者。Corpus Agrimensorum Romanorum の中でフロンティヌスが彼の著作についてコメントを加えて紹介しているものがある。綴りは何種類か有り確定していない。≫は最初のゲマインデ[サラマンカの地方共同体]を vicus [ローマの村落]と呼んでおり、そして[サラマンカとパレンシアの]2つ共が課税された自治都市であった。しかしながら更にフロンティヌスが注記しているのは――こちらの方がより重要なのであるが――次のものである:”compluribus provinciis [tributarium] solum per universitatem populi est definitum.”[いくつかの属州においては、課税対象となる土地は、ただ住民の総意によってのみ決められた。]≪オリジナルのテキストでは”tributarium”が入っているがヴェーバーの引用では抜けている。≫ここについてはただ[その属州の]種族で、まだローマの都市法が適用されていなかった者達に関連付けられるであろう。実際にこの表現に適合する文献史料が存在している。それはサルデーニャ島にいた種族である Patulcenser と Galilenser ≪どちらも詳細は不明であるがサルデーニャ島のエステルツィーリ近辺にいたと推定される。なお後者の綴りは正しくは Galillenses。≫についてのものであり(C. J. L. X, 7852)、その耕地は a.u.c. 640-643年の間[BC114-111年の間]において、M. Marcellus [M. Caecilius Metellus、BC115年のローマの執政官。]によるその属州の一部への新法の適用の際に測量が実施されている。二つの種族間の境界を巡っての争いは――測量人達の間で controversia de territorio [領土を巡る争い]と呼ばれているその意味で 46)――[ローマによって測量が行われ作成された]測量地図を巡って行われた。それは三部作成され、一部がローマ市において保管された。そしてそれがローマにおいての測量地図の基準を満たしている場合には、それに関する争いはローマの地方総督≪Proconsul、執政官は1年任期であるが、それを辞めた後執政官の代理として1~3年間ぐらい属州に派遣された。≫によって裁かれた。この場合各種族の土地の区分けと個々の割当てについてが問題となったのではないであろうから、むしろ特徴的なことは、それぞれのゲマインデ[地域集団、ここでは二つの種族のこと。]がそれぞれの種族の[自分達が自領と考える]全部を一まとめにしてこのような訴訟を進めたのであり、それ故にこの場合争いの対象になっている土地は、ただ Ager per extremitatem mensus comprehensus であったと考えられる。

46) モムゼンは(C. J. L. 1.c.)において、この判決を決定通告[Schiedspruch]と呼んでいる。私はこれに反対である。何故ならば和解のケースは言及されておらず、逆にまず明らかに一方的な訴えが先立って行われており、そしてそれに対する相手方の異議申し立てと[判決の結果としての]強制執行がそれに続いているからである。[つまり通常の裁判形式そのものである。]少なくとも私はそれが課税対象の[ゲマインデの]共通の財産[である土地]を問題にしているが故に、それが通常の法的な訴訟であるとう考え方は、もちろん特別法の形態ではあるが(更に現物執行も行われているし)、まったく無理がないと考える。

しかしながらこの[Ager per extremitatem mensus comprehensusという]測量方式は、また都市部の諸ゲマインデにおいても使われたに違いない。S. C. de Thisbaeis (Ephem. egigr. I p. 278f)によれば地方総督は[執政官から]5人の男達に対して土地の割当てを委託することを命じられている。その目的は、[第三次マケドニア戦争の結果マケドニア属州の一部となっていた]ティスバイ≪Θίσβη 後にまた Θίσβαι。ギリシアのボイオティアの都市、ヘリコン山の南の麓≫との関係を整理することであった。(οις τα καθ’ αυτους πραγματα εξηγησονται[誰であっても、自分自身に関係することについて説明されるであろう])それから地方総督は5人それぞれに委託した土地の割当てについて、どのような[法]原則に基づいてそれを行わせるかについての指示を与えられた。ティスバイの人々は、碑文に示されている通り、元々[旧来の支配者によって]課税されていたのであり、それはそのまま維持されねばならなかった。その耕地についてはローマに降伏したことにより、ager publics [公有地]となったのであるが、それがこの場合意味するのはそれらの耕地はティスバイの人達にとっては、”ημων ενεκα εχειν εξειναι”[私達が所有することを許された]ものであった。そのことによって[改めて]土地の割当ては行われず、その代わりに外周の境界線が[正規のローマの土地という意味で]設定され、そして次にその土地の測量地図を作成することが決定された。その理由はその領土がその土地の人々に改めて返還されるのはただ行政行為、つまりローマの公法に基づいた請願という形でのみ行われるためである。次に周囲の境界線の確定は、その土地に対して将来何か別の処理(例えば場合によっては植民市化など)を行うケースを留保するという意味で、国家にとって本質的に利害関心があることだったからである 47)。中でもまさにこの目的のために行われたのが、次の委託命令であったことは明らかである。それはカエサル[皇帝]が行った5人の男達への[行政事務の]委託であり、その委託[に基づく土地のAger per extremitatem mensus comprehensusによる測量]によって、法律が定める一般的な方法に適合した形で、[ティスバイの]土地が[合法的にローマに]譲渡された。その方法とは、[様々な文献で]何度も引用されている lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia [マミリア法]で規定されているものである。Ager per extremitatem mensus comprehensus 以外のさらに別な[例外的な]測量方法については、これ以上ここでは述べることはしない。

47) また別の例として、lex agraria (a.u.c. 433年=BC111年、土地改革法)はまた、アフリカの土地[第三次ポエニ戦役で完全に滅亡したカルタゴの土地がローマの属州になったもの]について規定しており、それは課税地としてローマに譲渡されており。これもまた公共の測量地図の中に記載されねばならなかった。しかしそのことは属州としての法的地位の決定の際と、またグラックス兄弟の兄による土地配分の際に、概念の混同によって、結局行われなかった。我々はここで、カルタゴでは一体誰に結局土地が割当てられたのかいう疑問について、第三章でまた取上げる。

属州における税制との関係

しかし私は一般論として次のように考える。つまり全ての本来の意味で課税地である諸ゲマインデ[地方共同体]について、その本来の意味とはそこの資産が[ローマとの]自由な協定に基づくのではなく、支配する方のローマ国家から見て取り消し可能な[一時的]取り決めに基づいているということであり、そしてその際に――これがもっとも重要なのであるが――支配する方の国家に支払う税は個々のゲマインデの個別の成員に課されたのではなく、そのゲマインデ全体に対して[まとめて]課されたのであり、そのように執行され、またそれぞれにある決まった基準に従って執行されたに違いなく、そしてこの考え方は上記に引用したフロンティヌスの言葉[Ager per extremitatem mensus comprehensus は測量された[分割されていない]土地の全体がローマの市民[=ローマの国家]または[神殿や教会に]従属する人民に割当てられた場合に適用されたのであると。]にもっとも良く適合するのである。

次のことは周知のことである。つまり帝政期の属領において、またとりわけ拡大していた皇帝直轄領においても、更なる税制の構築が進められていたということである。ある種の発展、それは既に[初代皇帝であった]アウグストゥスによって始められていたし、その本来の意味での初回のものが多く語られてきたイエス・キリストの生誕の際の帝国全体のケンスス≪参照:新約聖書、ルカ2「1 その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に、登録をせよとの勅令が出た。 2 これは、キリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民登録であった。」(聖書協会共同訳、2018年)≫だったのであり――そのケンススは帝国の全ての課税対象地についての一般的調査ではなかったのは間違いなく、そうではなくおそらくそれは全てのまたは大多数の皇帝領において同時に執行しようとしていた[新たな]課税手続きであり、それは土地に対しての税のみを、概して直接税のみを諸ゲマインデの毎年の土地税として設定しようとしていた、そういう傾向を示していた。この[税制構築という]実務が遅遅としてしか進まず、しかもしばしば完全に中断されたこともあったのは明らかである。しかしながら皇帝による課税政策はまた急務でもあった――これについては後でまた述べることになるが――そのことは次の結果から判明する。つまりこの課税政策はコンスタンティヌス一世の時代になると最重要政策として実施されていることが見出されるのである≪同帝は様々な都市や建造物の構築を進めたため、その財源確保として徴税が強化された。≫:帝国による課税、また更に帝国の行政官の監視下での課税、その際に更に諸ゲマインデに対しても税徴収ノルマの責任が課され、それはもっとも元々[その内部では]課税されていた諸ゲマインデで行われたのではあるが、つまりは二つの[徴税]システム[帝国によるのとゲマインデ自身によるのと]の複合であった。ローマ皇帝の直轄領である属州において、直接課税の原則が、元老院直轄の属州に比べ、非常に短期間にかつ広範囲に広まったということの結果、皇帝領の方は provinciae tributariae [貢納税の属州]と呼ばれ、一方元老院領の方は provinciae stipendiariae [金銭納税の属州]と呼ばれたのであるが、その場合に、古くから存在していたが、しかしまた技術的な用語としては常に意味が定まっていたのではない、次の二つの対立概念が導入された。一つが tributum = 現物貢納、もう一つが stipendium = 税の金銭納付、である。以上のことは、測量人達が Ager per extremitatem mensus comprehensus について付記している些細な注釈:「この方式は既に廃れてしまっている。」の意味を説明している。≪つまり、Ager per extremitatem mensus comprehensus は本来非課税地であったが、税制構築が進んだ結果そういう土地は無くなってしまった、ということ。≫

私は次のことが確かであると説明出来たと信じる。つまりこの対立概念は、一方[tributum]は sacamna[と strigae]を使った測量に対応し、他方[stipendium]は Ager per extremitatem mensus comprehensus の測量に対応するということである。帝政期とその先駆けの時代、つまり民主政[共和制]と帝政の混淆期における様々な傾向が、ローマ国の全ての住民の違いを平準化し最終的にはローマ市民とペレグリヌス≪peregrinus、非ローマ市民のローマ帝国民。紀元1~2世紀においてローマ帝国民の8-9割を占めていた。原義は「外国人、異人」。≫の区別を[最終的に]単一のローマ帝国民という概念でその区別を解消したように、同様の傾向はグラックス兄弟によって始められ≪ローマの同盟市の住民にローマ市民権を与えるという法案を提案した≫、最終的にはユスティニアヌス帝による jus Italicum ≪イタリア権法。ローマ帝国の特権都市の住民にローマ市民権を与えたもの。≫の制定という形で収束する発展も見られた。さらには同様に土地の種類の測量法と法規による区別も、早期に消失していっていた。それ故に、こうした土地の種類の違いについては、ただ帰納法的推論と仮説提示という形でのみ読者に伝えることが出来るのである。

これまでの議論で、以下のことについての証拠を示すことを試みていたとしたら、そのこととはローマの耕地の質的価値という意味で、それが測量方式の違いと国法上の区別のそれぞれに関連しているということであるが、その場合我々の議論は次に個々のケースにおけるこうした区別の法的な性質と、ローマの耕地の分割の手続きの意義を観察するということを、社会的、経済的、そして法的状態に関して行う、という方向に向かう。

II. ローマにおいての非課税の土地の法的・経済的な意味

I. 土地の割当ての行政史における作用≪目次では「行政法」における≫

我々はまず、国法及び行政法において、該当の領域との関係において[国家が法律上]最も強い権利を持っている場合での耕地の授与の作用について論じる。それについて完全な叙述を行うことを意図している訳ではなく、そういった関係を目に見えるように描写することを意図するのであり、その関係はまさに耕地の授与の際にその存在が明らかになるのである。当時の測量人達の異口同音の、また疑う余地の無い証言に拠れば、耕地授与の作用としてはまず第一は、当該の面積の土地をそれまでの耕地共有団体と地域団体[の所有]から分離させることである。そういった土地の分離がどういう実際的な意味を持っていたかということ、この分離のはっきり知り得る別の側面は何であったかということについては、ローマの全歴史を考えた場合に統一的な答えを得ることは不可能である。そうではなくてここで確認すべきなのはまず第一に、同盟市戦争≪BC91年からのローマの同盟市の一部がローマ市民権を求めて起した戦争≫の後の時代[においての土地の分離]と、それが引き起こした行政法に対する影響であり、その中にはまず何よりもユリウス法[lex Iulia municipalis]≪ジュリアス・シーザーとアウグストゥスの時代に制定されたローマの市町村(ムニキピウム)の組織や運営に関する規定≫が含まれるが、それら[によって分離された土地]をその前の時代に分離された土地から区別して確認しなければならないし、次にまた土地の割当てによってもたらされた植民というものの特性も、その本質的な特徴は何かという点において確認しなければならない。

イタリアにおける植民の一般的性格

イタリアにおける植民は、我々が推測出来る限りにおいては、ゲルマン民族のそれと同じでかつケルト民族のそれとは異なっており≪ケルト族によるハルシュタット文化の末期での身分の高い人物の豪華な墓が発掘されており、ケルト民族の植民はかなり早期に身分制社会になったと思われる≫、共通の重要な契機として存在していたのは、ゲノッセンシャフト≪主としてギールケらのゲルマニステンが、ゲルマン民族~ドイツ民族における人間集団形成の基礎原理として重視したもので、お互いに対等な人間同士が友愛・仲間意識などの「ヨコ」の関係によって形成した集団のこと。対立概念がヘルシャフトでこちらは支配-服従の「タテ」の関係に基づく人間集団。≫的なものであり、クランシャフト≪血縁関係による集団形成原理≫的ではなかったものである。つまり、最古の耕地での人間関係について我々が帰納的推論によって推測出来る限りにおいて、その耕地を占有した経済ゲマインシャフトは、一人の世襲専制君主によって統治された拡大された家族ではなく、まだそれほどはっきりした行政組織にまとめられていない、お互いに平等である個々の家族の集合体であるゲノッセンシャフトの性格を持っていた。ゲルマン民族においては、このゲノッセンシャフトは村落に定住しており、それはフーフェ≪ゲノッセンシャフト全体の合意に基づき、一家族が生きていくのに必要な面積として各家族に等しい大きさで割り振られた耕地のこと≫の取り決めを伴っており、その結果としての耕地の分割が行われていた。ポー川流域の Terramare ≪ポー川中流域の渓谷において、BC1700~BC1150の青銅器時代中後期に栄えた農耕文明。原義は「黒い土」。≫が、ヘルビヒが確実なことだと主張しているように、[インド・ヨーロッパ語族による]民族大移動の終了の前にイタリア半島にやって来たイタリック人≪イタリック語派の言葉を話す諸民族の総称で、主にイタリア半島に定住した、ローマを建国したラテン語族を含む≫の一部そこに残った人々により築かれたとしたら、その場合彼らのその地への定住は、またある閉じた、村落状の共同居住として、もはや遊牧民的な耕作ではない形で行われたということは確実であろう。そのことからしかし、避けようのない必然性をもって、何らかの形の耕地ゲマインシャフトが次に発生する。それはその初期の成立の時期においては、またローマの耕地においても発生したのである。それについてはこの先で様々な機会に述べるつもりであるが、そのような確実性を持った数多くの現象は、しかし同時に次のことを否定している。それはつまりそういった諸事実が言葉の正しい意味で[100%]確実であると断言したり、その意味を人が一般に「確実さ」として扱うような形で[アプリオリなこととして]語ろうとするやり方である。そう言う訳で、もちろんその耕地ゲマインシャフトが発生したということについて、それがより詳しくはどういうものであったかという問いには答えることが出来ない。ローマの全ての土地が、ドイツの村落におけるマルク共同体[Dorfmark]≪ゲルマン民族~中世ドイツにおける村落共同体のこと。マルクはその共同体の総有地のこと。≫がそうであるような、ある種のゲマインシャフトである経済領域ではあり得なかったということは自明である。ローマにおける最古の経済的ゲマインシャフトは gentes ≪gens=氏族の複数形。古代ローマでは10の gens が curia となり、10の curia が集まって tribus=部族、が作られていた≫であり、そしてもし後の時代の Landtribus[tribus の私有地]が氏族ゲノッセン[氏族仲間共同体]においての氏族共有地[Gentilmark]の分割によって生じたものだとするならば、我々にまた良く知られている全ての事実、特にクラウディア氏族≪サビニ族を先祖とする伝説を持つ古代ローマの有力氏族の一つで多くの貴族=パトリキを輩出した。≫の耕地マルク共同体についての文献史料に適合することは、[ローマの]全領土が、各地方において中心点となる氏族[共有地]によって分割されていた、と考えることが出来るということである。氏族の社会組織については周知の通り全く解明されていない。氏族について、親族関係に基づくジッペ[氏族団体]であるという伝統的な理解は、次のように誤解されてはならない。つまり、それを血統により分節化された人間集団と考えることである。そういった誤解はつまりドイツにおいての、ゲノッセンシャフト的でフーフェ原理によって組織化された村落のマルク共同体において良く知られた、「系統学」≪それぞれの家がどの先祖から出たかを研究するもの≫からの単なる類推に過ぎない。個々の氏族の共有地の中で何らかの特権を与えられた諸家族が存在していたかどうかということと、特に個々の家族がそれぞれの耕地ゲマインシャフトの中で、[ローマの]ager publicus の先駆的存在と考えられるような、共同体の一部において何らかの特別な権利を与えられた地所を所有していたかどうかということと、さらには氏族がどのような組織を持っていたかということ、これらの問題は土地制度史において何らかの仮説的な答えを出すには史料が余りにも不足している。これらの問題についての可能性のある仮説というと、多くのものが考えられる。同様に古代の pagi [土地共同体]の耕地ゲマインシャフトの中での位置付けを調べることも、ここでは試みることは出来ない。この pagi がそのゲマインシャフトのマルク共同体関係と関連があるということは、lustratio pagi ≪Ambarvalia という豊作を祈る儀式の中で、pagus の中の土地の境界が決められた。≫以外にも、後の時代の多くの残滓が語っているし、同様にまたゲルマン民族のマルクゲノッセンシャフトについての説明をそのまま流用することも行われている 1)。

1) pagus は pango [契約により確定させる]から派生した語である。それ故に pagus は共同体の全員による契約によって分離され、境界付けられたマルク領域と関係付けられているのは明白である。

古代の耕地の人間関係についてのいくつかの帰納的推論は、次章の冒頭で ager publicus について述べる時に更に試みることとする。ここではまず第一に、他の、確実に認め得るイタリアでの植民の特質を取上げる。ゲルマン民族の植民における人間関係との本質的な違いはつまりは次のことにあると考えられる:民族大移動の時のイタリック人が住み着いた領域における政治的状態と移民者の高い技術には、次のことが必然的に伴っていた。