「理解社会学のカテゴリー」論文では、「諒解」というものが定義されその典型例の一つとして「言語」が挙げられています。諒解に基づくのが「団体」です。しかしヴェーバーの「支配の社会学」の冒頭部に「言語」が登場しますがそこではLiteratursprachgemeinschaft(世良訳では「文学上の言語共同社会」)として言語に対してはゲマインシャフトが使われています。そして国家(アンシュタルト)によって言語ゲマインシャフトが統制される例としてドイツから分かれたオランダがその言語(本来はドイツ語の方言の一つ)をオランダ語とした、というのが挙げられています。一方で団体のメルクマルが諒解であることを考えると、言語はある時は団体である時はゲマインシャフトである、という矛盾したことになってしまいます。シュルフター教授が「諒解」は「経済と社会」の途中で使われなくなったと主張していますが、この箇所はそれを裏付けるものだと思います。

それからちょっと私自身が考えたこととしては、「諒解」は全てゲノッセンシャフトとして考えれば辻褄が合うのではないか、ということです。つまり言語ゲノッセンシャフトや貨幣(通貨)ゲノッセンシャフトです。ヴェーバーが無理矢理「諒解」という概念を考え出したのは無意識の内でゲノッセンシャフトを使いたくなかった可能性が想定されます。(ゲノッセンシャフトの提唱者ギールケは、ヴェーバーの博士号論文の査読者の一人であり、ヴェーバーが書いた「中世合名合資会社成立史」の言い訳だらけの結論部は、そのギールケの批判への応答だと思います。このように私はヴェーバーはギールケに対するある種の苦手意識があったように思います。まあこれは仮説ですが。)

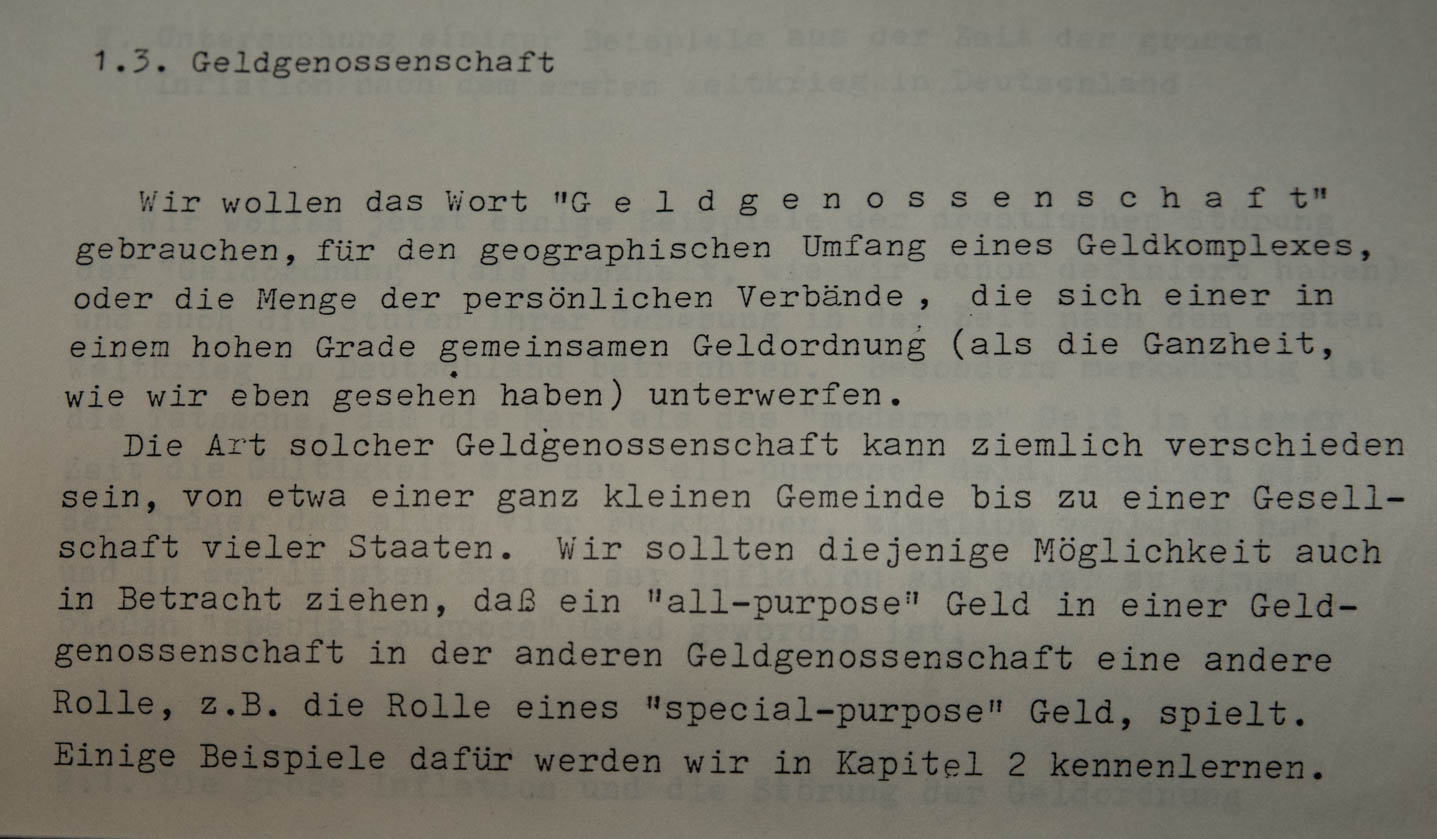

実はそれで思い出したんですが、私は1986年1月に提出した私の卒論(ドイツ語)の中でGeldgenossenschaftという概念を既に定義しています。この卒論はカール・ポランニーの特定目的貨幣と汎用貨幣という分析の視点でドイツの第1次世界大戦後の大インフレ期と、世界第不況期のナチスによる外国為替政策の中での近代通貨の特定目的貨幣への逆行を分析したものですが、特に大インフレで各種緊急貨幣というものが地域毎にそれぞれ作られたという状況を説明するために定義したものです。でも結局本文では使っていません。先行して定義したカテゴリーを現実に当てはめると、必ずしもその通り綺麗にはいかない、ということで、ヴェーバーの場合も同じことかと思います。