「ローマ土地制度史」の日本語訳の第23回目です。これでようやく全体の3割に達しましたが、まだまだ先は長いです。

ここの議論も前回と同様で、そもそもはゲルマン民族における土地制度であるフーフェや、また同じくゲルマン民族の集団の最大の特徴であるゲノッセンシャフトがローマ古代にもあったとするなど、本来のローマ史の分析から逸脱した恣意的な他の概念の適用が目立ちます。

また後年プロ倫で史的唯物論批判をするヴェーバーですが、この頃はかなり発展段階史観に囚われているように思えてやや鼻白みます。

========================================

土地の面積の本来の意味

しかしながら土地の面積を巡る諸関係の元々の位置付けは異なっていた。

面積による土地の売却

文献史料に従えば次のことは認めなければならない。つまり古典法学が確立する時代までは、ある土地区画が測量による正確な面積の確認無しに譲渡されるということが、それ自体正常なこととは見なされていなかったということと、それに対して全く逆に次のことが当時であっても何か普通のことと見なされていたということである。それはつまり、ある決まった数のユゲラ[面積の単位]があるおおよその大きさの――もしかすると 56a) ケントゥリアの数に拠っているか、あるいはその土地の隣人からの申し立てによる、売却されようとしている部分の境界がどうなっているかという情報に基づき――その申し立てられた耕地におけるある箇所について、モルゲン[ドイツでの面積の単位]当たりの単価を決めて売却されたということである。更にはこの契約の履行においては、申し立てられた面積に相当する地所が測量され、そして買い主に提示された、ということである。それは例えば 1.5 pr. における、si mensor falsum modum dixerit (11.6) 57) [もし測量人が間違った面積を報告した場合]として取り扱われている事例において前提とされている。

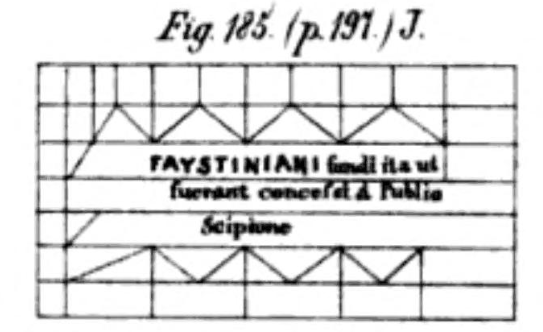

56a) このようなやり方で購買対象物件の表示は公的な土地売買において行われたのであり、それについては u.c. 643年の土地改革法が規定している。

57) ウルピアヌス≪Gnaeus Domitius Ulpianusu、170年頃~228年、古代ローマの著名な法学者。学説彙纂に採用された学説の内、1/3はウルピアヌスのもの。≫の、I. XXIV ad Edictum [布告に対して]。Si mensor non falsum modum renuntiaverit, sed traxerit renuntiationem, et ob hoc evenerit, ut venditor laederetur, qui assignaturum se modum intra certum diem promisit etc. [もし測量人が誤った面積を報告せず、さらにその報告を継続してしない場合、これが起きたことにより、どのように売主が糾弾されるか、その売主は面積の確定していない割当て地をある一定の日数の内に売却しようとしているが、等々。]

つまり:売却されているのは面積なのであり――いずれにせよ価格はユゲラ当たりいくら、で決められており、そして次に測量人がこの面積に相当する土地区画を実測することになり、それによって売主はその土地を確かにそういう面積を持ったものとして、ここに言及されているように、買主に売却することが出来る。逆の注解では、ある特定の土地区画が売却されることになっていて、その面積が価格の確定のために後から決定されることになっているのは、それ故に許されておらず、その場合は売主の側が[売却後に]何らかの訴えを起すことは不可能となったからであろうからである。このことにはしかし前提があり、もし、それは実際に起こったことだったが、面積そのものが購入の対象として通用し、そして売主がそれ故に適切な時期までにこれらの面積の[確定と]引き渡しを行うことが出来なかった場合、それは取引きの中止につながった。

もちろん当時通常のやり方であったのは、ある決まった面積の土地に対して、それが購買対象として検討され、そしてある一定のモルゲン当たりの価格が取り決められる;それからその土地が測量され、その結果に従って購買価格が決定される 58)。

58) このことは D.40, 51の de contrahenda emtione [購買取引について]にて規定されている。(両方ともパウルス≪Julius Paulus, 2~3世紀、ローマの著名な法学者≫による。)

D.45の de evictionibus (21,2)[明け渡し、または取戻しについて]においてアルフェヌス≪Publius Alfenus Varus, BC1世紀のローマの政務官・法学者≫はそれにもかかわらず次のことを必要なこととしており、それを特に強調している。それは売却された面積の土地が[測量の結果]取り決められた面積と違っていた場合、疑わしさを含む引き渡し義務については、最初に取り決められた面積の方が決定力を持つ、ということである。ユゲラの数[総面積]を売却し、そして価格を1ユゲラ当たりの単価によって[取り決める]という慣習と、購買の対象が土地の面積であるという見解は、次の考え方よりもはるかに強い実効力を持っていた。つまり、一部の土地の引き渡しにおいてパウルスが1.53の同じ箇所で更に次の意見を主張しており、それはそういった場合には引き渡された土地の実質的な価値に拠るのではなく、売主はただ実際に引き渡され所有権が移転した面積に対して[実際の面積との違いの分の]賠償責任がある、という意見であり、それは同様にまた D.4,§1の de actionibus empti venditi [売却と購買の行為について]において売主の責任を何よりもまず約束された数のユゲラに関連付けているからでもあり 59)、スカエウォラ≪Scaevola, 共和国初期の英雄的人物。ここではその一族の法学者の D.Cervidius Scaevola のこと。≫の D.69,§6の de evictionibus (et duplae stipulatione)[合法的売却について]も同様である。

59) ただある一定の数のユゲラのぶどう畑、オリーブ畑等が売却される場合、――土地台帳上の分類に依拠するのであるが――その土地の価値評価はその土地の[面積だけでない]実質価値に応じて成されなければならなかった。パーピニアーヌスは D.64,§3 de evictionibus にて、それと対立するより近代的な主張をしており、部分的な引き渡しの際は常に土地の実質的価値に依拠すべきとしている。

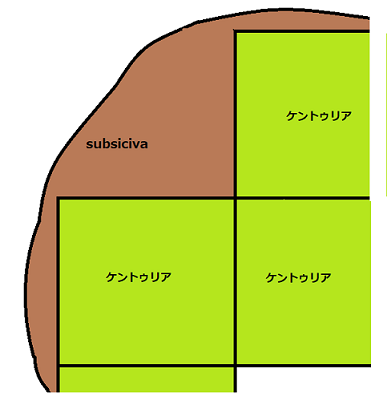

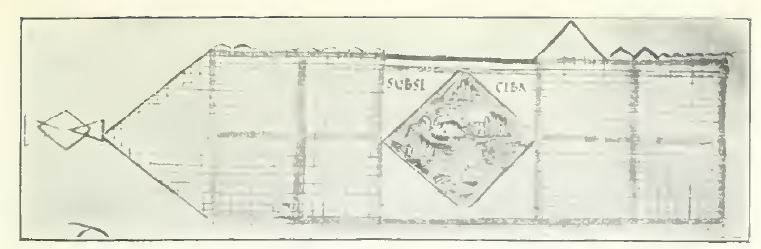

ついにはこのように意図された取り引き慣習は、測量人達のある種の弁済義務から、彼らが Si mensor falsum modum dixerit [測量人が間違った面積を申し立てたとしたら]という表題の法 (11,6) によって、測量人の資格が剥奪され、次のような事態が生じる。つまり、そういった罪状が次の形で出されるということであり、――1.5 pr. の引用済みの箇所で――ある者が一定の面積の土地を売り、そしてその測量人がその該当の面積があるとされる区画の土地を測量することを委託され、そしてその際に虚偽のやり方で、実際の面積より多く(1.3,§3 前述の箇所)あるいは少なく(1.3,§2 前述の箇所)測量の結果を申し立てた、という罪状である。一般に理解されていたのは、土地区画の購入は全く本質的に面積のみに関連付けられるものである、といいうことである。次のことは全く不思議ではない。つまり土地という物は本質的に次の考え方に基づいているということであり、それは正規の購入は、ある限定された地所の現物の引き渡しであり、それはまだ所有権の移転ということが知られていない時代において、それ故に法学的にはある特定の地所ではなく、ある決まった土地の面積の引き渡しであったという考え方である――そしてそのことは再びその該当の土地について、測量地図は割り当ての際にただ面積のみを記入しており、またケンススの担当官に対しても面積が報告されたのであると。というのは次のことは確かなことと考えられ得るからである。つまり我々に伝えられている、市民の地位のその財産の金銭価値による分類が、同様な考え方の土地の耕作面積の大きさによる分類を先導したのであり、特に何らかの種類の耕地ゲマインシャフトの基礎となる土地制度がまだ成立していた限りにおいては≪ヴェーバーの当時、古代ローマでも昔はゲルマン民族と同じように耕地をフーフェとして共有する耕地ゲマインシャフトが存在したと考えられていた。しかし後にこの考え方は歴史的事実と必ずしも合わないとされた。ヴェーバーの「一般社会経済史要論」(講義録)を参照。 ≫、次のことは非常に確からしいと考えられる。それは土地面積の金銭価値の評価は、まさにより古い土地制度を除去することによって成立し、また同時に地所についての個々人の所有権の断固とした導入も行われたのであり、そしてしかしまたそれは、罰金を科す際の、土地の面積当たりの法的な金銭価値換算相場の決定にも非常に類似していた。そのために発生したのが、個々の市民がその時々に所有している土地の面積を確認する可能性についての直接的・公的な関心であった。

61) シクルス・フラックス(p.138, 11)は土地の占有者と土地の分割割り当ての間の対立について述べている:Horum ergo agorum nullum est aes, nulla forma, quae publicae fidei possessoribus testimonium reddat, quoniam non ex mensuris actis unus quisque modum accepit …

[それ故にこれらの土地の金銭価値は0であり、所有者によって公衆の信用のために証拠として提出される測量地図も無く、何故なら誰も測量の実施によって確定した面積の土地を受け取っていないからである。]

しかし測量地図は土地の所有者にそのような公的な証拠としてその土地区画の境界線を与えるのではなく、この部分でまた述べられているように、ただ面積のみの情報を与えるのである。それ故に考えられるのは、売却した面積を権利の引き渡し書式とその他の必要文書の中に記載することは、法的には元々必須だったということである 62)。

62) これらの諸関係の実務的な側面の評価においては、現代的な考え方を自制することが必要であり、正規の購買手続きを所有権移転の際に利用するという伝統は、必ずしも必要なものではなかったのであり、それについては既に述べた。ある決まった面積が正規購入された場合、その売却された耕地における土地の測量がまだ行われていない段階では、これらの面積に対しての買主の請求権さえもまだ生じていなかった。次のことは自明であるとは言えないであろう。つまりただ具体的な境界線を持った地所のみが購入可能であったということは。全てのフーフェ原理によって――常に個々の事例でその原理が形成されたように――組織化された土地制度は、土地の分割売却が一般的に可能になるや否や、最初は割り当て地の(面積の)売却が行われ、次にようやく具体的な地所の売却が行われる、という風に変化して行く。次のことが想定される。つまり、このことがローマ法の発展の中でおそらくは全く同様に起きていた、ということが。

我々はそれ故により古い時代については、面積に基づいた売却と面積についての訴訟は、割り当てられた土地について特徴的なことであったと考えるべきである。2つの現象[controversia de loco と de mode]の発展史と意味については、さらにいくつかの推論を行うべきであろう。

割り当て面積の売却と土地区画の売却

元々フーフェで割り当てられた土地全体をを売却することと、その際にまた元々の割り当てられた土地区画の一部を分割して売却することが全く許されていなかったのが、早い時期においてどのように一般に許されるようになったかの過程は、もちろん我々は全く知ることが出来ない。我々が唯一結論付けることが出来るのは、譲渡が出来る方向に向かって、耕地全体から相対的に完全な個人の所有地へと分離された相続された土地がまずは譲渡不可というルールから除かれたということであり、また耕地ゲマインシャフトというものが――常にそういう性質を持ったものとして――成立していた限りにおいて、一般的な何らかの売却の制限が広範囲に存在していたのであり、このことは更に言えばより古い発展段階にあった全ての耕地ゲマインシャフトにおいて自明のこととして存在していたことからも裏付けられる。≪前注で述べたように、このころはいわゆる発展段階説で世界中の全ての地域で、社会は耕地ゲマインシャフト=一種の原始共産制という段階を経るという考え方が支配的であった。≫しかしより普通でないと思われるのは、ある耕地ゲマインシャフトにおいての、個々の実際の土地区画の売却であり、それが起きたのはある一人のゲノッセンシャフトの構成員に対してある耕地の広がりの中で帰属させられている(土地所有の)権利の一部分の譲渡が、より古い時期においてしばしば可能であると認められるようになっていた 63) 時代である、耕作地の面積単位での売却は、ここで述べた見解に従えば、合法的売却の本質を成しているのであるが、その位置付け自体は割り当て地の面積単位での売却と具体的な地所単位での売却とのおおよそ中間にあった。更に確実なことと考えるべきなのは――なるほど耕地ゲマインシャフトの形成はそれぞれ個別に発生したのであるが、そのゲマインシャフトの志向としては、一般論ではあるが、そしてローマにおいては全く疑いようがなかったことであるが、つまりはそれは氏族を中心とした集団形成ではなく、ゲノッセンシャフト的に組織化されたものであった≪ヴェーバーはここで元々ゲルマン民族の社会形成の原理であった筈のゲノッセンシャフトが古い時代にはローマにもあったとしていることに注意≫――、最初から次の2つの権利概念は厳密に異なるものとして発展したということであり:フーフェの権利(この表現を使うとしたら)、つまり耕地ゲマインシャフト一般に参加する権利の付与、そしてそこから発生する個々の受益者に耕地の個々の部分において帰属せられる特別な資格の[権利の]範囲である。後のものは前のものの結果であるが、ただフーフェの権利付与についての問いが、個々のそこから導かれる諸権利、例えば hereditatis petitio [相続請求]から相続においての個々の対象物への請求[権]の源泉となっている。

ローマにおけるフーフェの制度

ゲノッセンシャフトの成員の[土地に対しての]権利を表現する技術用語は、[ラテン語では]”fundus”[農場、一区画の土地の意味]である。この語のこの意味はイタリアの連邦法[都市国家間の連合での共通法、ius inter gentes]においてもまだそのまま残っていた。あるイタリア半島の連邦に属する国家があるローマのゲマインデの決定を自分の国でもそれを受け入れ布告する場合、その場合それはその国でも””fundus

fit”[作り出された土地への権利]と呼ばれた。その意味は、その場合その国は(ローマとの関係で)法ゲノッセ[法ゲノッセンシャフトの成員]になるということである 64)。

64) マルクヴァルト≪Joachim Marquardt、1812年~1882年、ドイツの歴史家、古代ローマについての書籍の著者≫は”fundus fieri”[作り出された土地への権利]と”auctor fieri”[作り出された売却者]を同じものとしている。ここでその2つの語句の差異について述べる気はないが、差異は間違いなく存在している。元老院が人民が決定したことに対してどのように関与したかについては確かなことは言えない:patres fundi fiunt. [土地の父(所有者)が作り出される。](次回に続く。)

この語はゲリウス≪Aulus Gellius、125年頃~180年以降、ローマの文筆家、法律家≫(アッティカの夜,19.8)によっても全く同様の意味で使われており、彼はある法案の発議に対し賛成している。