「ローマ土地制度史」の日本語訳の第31回目です。

ヴェーバーはイタリア半島において、ローマの前はフーフェ制度というゲルマン民族の耕地ゲマインシャフトと同様のものがあって、ローマが十二表法の時代にそれを解体して、土地を個人の私有財産にして売買も出来るようにしたことを「革命」と表現しています。しかし、ローマに昔フーフェ制度が行われていたというのはまったく検証されていない仮説に過ぎず、結局はヴェーバーも後になって間違いであったことを認めています。なのでここの記述は割り引いて読むべきと思います。

=========================================

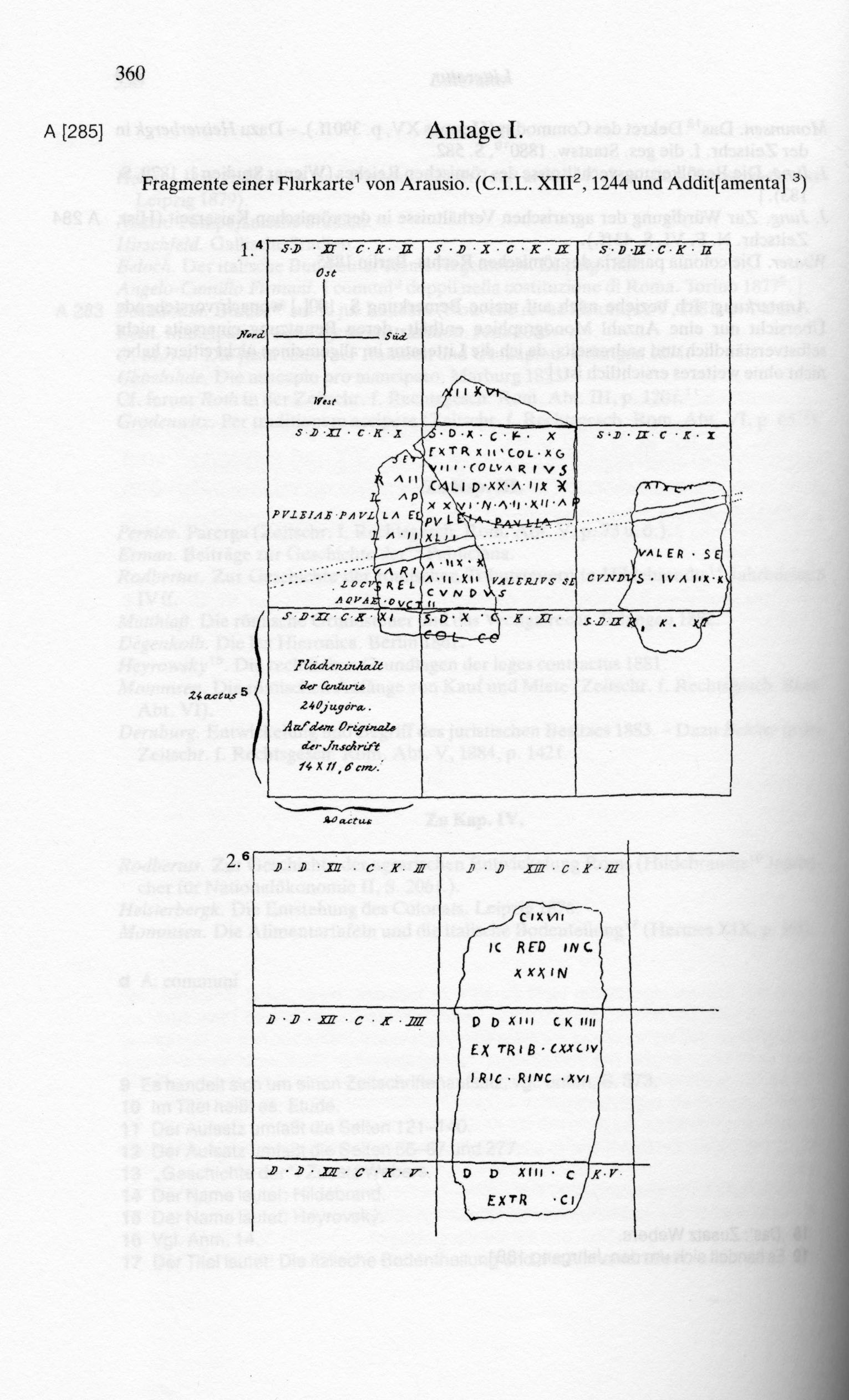

しかしながらこれらの植民市はその後廃止され、そして後には属州においては植民市や他のゲマインデはただ例外的な場合にのみ構築され、それらに対しては設立の際に「イタリア権」[jus Italicum]≪イタリア半島以外にある都市に、ローマ皇帝がほぼローマに準ずる権利を特権として与えたもの。その都市で生まれた者はローマ市民権を与えられ、自由に財産を売買出来、また土地税も免除された。≫がその時にかあるいは後になって与えられたのである。その他の特徴として、またフロンティヌス(de contr. agr. II, p.36)が注記しているように、属州における植民市の領域は規則的なこととして納税義務を負っていた。しかしそのことによって例えば植民市の土地はローマ式に分割されるべきという原則が除外されてはいなかった。反対に第1章で分析したアラウシオの碑文からは、そこは免税の植民市では無かったが、そこでも[ローマ式の]土地の分割と配分が行われていたことを見て取ることが出来る。その碑文は土地の分割が耕地整理のためであることを明確に示している。(”ex tributario…redactus in colonicum” 103))[「課税地から…植民市の土地において与えられた。」]

103) おそらくはそこから更に割当てられる土地区画について、それぞれ異なる面積のものが作られている。この論文に添付した測量図[下図]を参照。

この碑文から同時にかなりの確からしさをもって見て取れることは、もちろんそれは他の史料によっても確認しなければならないが、属州内の植民市においての土地への課税は、個々の土地区画を単位としてされていたということである。そこの農民はそれ故、第1章で説明した意味において、土地に課された税を納める義務を負っていた。測量人達もこの碑文と同様に、――既に述べて来たことではあるが――、そこにおいては scamna と strigae [だけ]による線引きではなく、 limites [小路]によって[も]境界設定が行われていた≪つまりケントゥリアで土地分割が行われていた≫ことを述べている。このことは明確に、そこにおいては道路システム[limites]を無しで済ますことを避けようとしたのであり、また既に示して来たように、ヒュギヌスによって課税地に対する土地の割当て方法として推奨されている ager centuriatus per scamna assignatus [scamna と strigae による長方形に区切られた土地ながら、さらに limites によっても区切られており240ユゲラ≪標準的なケントゥリアは200ユゲラ≫の変則的ケントゥリアとして扱われたもの]がただ割当ての目的のためだけに使われ、その際には個々人には全て同じ面積の土地区画が割当てられたのであり、それ故に[属州の中にはない]他の植民市においてはこの方法を使う事が出来なかったのである。既に述べて来たように、いずれにせよ土地に対して課税出来るといいうことは植民地の土地割当てに対して、何らの他の経済的な損害を与えるものではなかったのであり、常にそこに内在していた要因は、目的と方法という点で近代的な耕地整理と同等の手続きの一つだったのである 104)。

104) 次のことは偶然であろう。つまりサルペンサ≪現代のスペインのウトレラにあったローマの同盟市≫とマラカ≪同じくスペインのマラガにあった同盟市≫の都市法について、耕地に関係するもの(灌漑、水道、道路)についての規定が含まれておらず、その一方でジェネティヴァ≪Genetiva Iula、ユリウス・カエサルが現代のスペインのオスナに建設した植民市≫の植民市の法にはそれらが含まれている、ということが。しかしおそらくは最初に挙げた2つの(ラテン)ゲマインデの法規は実際の所それらについては何も触れていない。その他の特徴として、カエサルにより制定されたマミリア法[lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia]はただ植民市のためだけではなく、また「この法律によって」[ex hoc lege]構築されたムニキピウムのためでもあり、そして limites についての規定があるということは、ムニキピウムの領域においての退役兵への(小規模で非定期的な)土地割当てにおいては自然なことであった。新規のムニキピウムは、この法令に基づいて、おそらくほぼ常に、既にスッラによって行われたように、農村トリブスの解体の結果として作られ、そのことから個々人に割当てられた土地はムニキピウムに従属するものとされた。limites によって区切られ割当てられた耕地の存在ではなく、土地の面積を統一された decumanus を使った測量システムと、同じく統一された測量地図の中において、各人にボニタリー所有権の土地として、フーフェ原理に従って割当てを行う全体の耕地を管理する組織の存在こそが、これまで何度も述べて来たように、植民市に固有のものであるというのが、ここで提示して来た見解なのである。非常に稀でかつ異常なことであるのは、植民市において2つの(別々で重なり合わない基準線としての)decumanus を用いた測量システムが用いられている場合で、その例はノーラ≪現代のイタリアのナポリ県の都市、アウグストゥスとウェスパシアヌスによって多くの植民市がここに建設された。≫で、しかしそこでは一つの統一された測量地図の中では、2つの decumanus の座標系が「右の」(dexterior)と「左の」(sinisterror)という風に結合されており、私がここで主張している耕地分割の統一性の原理はここに確かな証拠を見出すのである。≪2つの decumanus が存在する植民市であっても、それを「右」と「左」という形で測量地図の中に一緒にまとめることで統一性を保ち、測量され分割された土地の範囲=植民市であるという証拠になっている。≫

ローマとその時代における土地制度上の大変革

我々は次のことを見て来たし、また先に論じて来た観点を詳細に検討する上で次のことを疑うことは出来ない。それはつまり、ローマの ager privatus [私有地]は意図的な土地政策に見られたある傾向に起因するものであり、そこではかなりの部分まで作為的な方法を用いて土地所有権の経済的・法的な配分における無制約の自由とその可能な限りの高い流動性の確保を達成しようと努めたものであり、そして事実上、多くの社会的・経済的なマイナス点を伴うことなしにそれを達成出来たということである。我々は更に次のことも見て来たし、それどころかそれを確かめることもして来た。それは、こういった意識的に人々を動かし先へと進められた発展は、ある耕地ゲマインシャフトの存在していた場所で起きたのであり、その組織については個々のケースについて再現することは確かにもはや不可能であるが、後の時代の土地制度上の秩序においての確かな特性を、より古い時代の諸制度から新しいものへの転換として説明可能にしている、ということである。ここで最後に次のことを問うのは妥当であろう:それではこのような物事における秩序の古いものから新しいものへの革命的な転換は、一対いつ頃起きたと推定されるのであろうか?というのも、ここで取り上げている転換は、徐々に変化して来た結果としてのものではなく、近代での合併と分離[耕地整理]とはその点で全く異なっている。そのような進歩を実現した決定は、おそらくゲマインシャフトの長期に渡っての検討課題に留まり、もっとも激烈な階級闘争の対象となるのが常であったろうし、それを実施することは時によっては何世代にも渡っての仕事であったこともあろうし、それはプロイセンにおいての土地規制と統一された土地分割もそうであったのと同様であるが、しかしそこにおいて導入された原則というものは徹底して新しいものであり、その中身はもっとも偉大な革命の一つであり、土地制度の領域で実現されたものである。そういった革命は、全ての土地制度において、都市において法的思考を過剰に重んじるということが起きていた場合には、同様なまたは違った形で実現されることが出来たであろうが、ローマにおいてのように尖鋭的な形でそれが行われたケースは他にはほとんどなかった。

全てが私の思い違いでなければ、我々は十二表法制定の時代においての新しい権利状態について、部分的には確かに十二表法と関連付けてそれを確認するという決定を下さざるを得ない。既にこの論文の導入部で次のことに言及して来た。つまり我々が最も古いローマの政治について知っていることの全ては、それが大規模商業の観点をもっとも重んじているという性格を持っていたということである。それ故にカルタゴとの取引契約は、それはラテン人のこの都市国家との取引をローマが独占するものであり、そしてローマだけがラテン人の原産物の集散地となり、全ての海上取引による輸入品目の独占取扱い者となるというものであり、―ローマの市民植民市の沿岸地方への独占的設置は、他のラテン人の同盟市をそこから閉めだし、諸港湾都市をローマ市民の居住区へと変え、それらはローマによって、それらがまるでローマの自身の街区であるかのように管理され、―アンティウムにおいては、そこの(元からの)住民が自分達で海上取引を行うことは禁止された。そしてまたローマ史の頂点に来ることとして、伝承によれば王政期全体を通じてシュノイキスモス≪集住、小さな町や村が集まって都市が形成されること≫が持続的に起きていたということは、これまで述べて来たことと適合している。というのも、こうした経過もまた、古代における大規模な海上取引の拠点となった都市ではおきまりの現象だったからである。ただこういったプロセスがローマにおいては適当な時機に中止され、別の方針に席を譲ったが、その一方で例えばアテネでテミストクレスがその方向を更に推進し、それによって元々アテネの位置する場所の地理的な性質が元々持っていたリスクを増大させ、市場と後背地を結び付けていた神経網が後にずたずたに寸断されるという結果を招いていた。≪ヴェーバーがここでアテネについて言っていることを推定すると、おそらくはテミストクレスがペルシアを打ち破るために多数のガレー船を建造して海軍力を強化し、その結果サラミスの海戦で大勝利を得、そのおかげでデロス同盟という形でエーゲ海一帯を支配して大きな輸出市場を得ることに成功したが、その後にスパルタとの戦争に敗れて海軍力を失うと、アテネの経済の根幹であった貿易依存がまったく立ちゆかなくなったことを言っているのかと思われる。これと比較してローマはカルタゴとポエニ戦争を始めるまではほとんど海軍力を持っておらず、これはヴェーバーが言うようにどこかで海外市場開拓路線を止めたためかと思われる。≫このことは古代の特性に合致しているが、ここまで徹底して行われたのはただイギリスにおいて大規模植民地拡張の時代にそれが見直されたことがあるくらいだが≪ここのイギリスの説明はいつのことを言っているのか不明。イギリスがヴェーバーの時代に自由貿易主義から植民地中心主義に転じたことを言っているのか?≫、我々はここではまたローマにおいての世襲貴族を、大規模商業を推進していた大土地所有者[農場経営者]の身分として考えてみる必要があるだろう。その身分については、この2つの職業[貿易業者と農場経営者]の社会的評価という意味で、それに対する郷愁が後の共和国時代にも知られているように、まだ残っていたのである。