折原浩先生が訳されて、このサイトで公開している「宗教社会学」の折原私家版翻訳に対して、私が補訳として手を入れたものが30ページほど出来ましたので、途中段階として公開します。(これで全体の1/10くらい)本来なら私が手を入れた部分を折原浩先生に確認してもらうのが筋ですが、先月で90歳になられたということを考え、非常に負荷のかかる作業の依頼は困難と考え、敢えて独断で公開します。

既にいくつか紹介しているように、ヴェーバーの論理の飛躍ぶり、根拠の不明確さや誤りについてもかなり突っ込んでいます。また折原浩先生の訳注については社会学的な部分にはそれなりに注は付いているものの、宗教に関する、一般の人はまず知らないような事項にまったくといっていいほど訳注を付けておらず、私の方で補完しましたが、ここまでだけでもかなりの時間と労力を要しました。また残念ながら折原浩先生の不適切訳や誤訳も散見され、最初は訳注だけで本文はそのままにしようと思っていましたが、結局本文にも手を入れています。(どこを変えたかは、ちょっとした表記の変更など以外は明記しています。)

宗教関係タームの例:

・ウーゼナーの「瞬間神」

・アメノフィス四世(イクナトン)

・インドにおける装飾旋律にたいする「ラーガ」

・類似療法

・エレウシスの密儀

・ミディアン人

(こういうの訳注無くて全部すぐ分かる人は日本では10万人に1人もいないでしょう。)

また社会学的なワードであっても、Gebietskörperschaftsを「地域団体」と訳していたのには正直な所あきれました。ケルパーシャフトは法人格を持つ団体のことであってドイツ法制史の基礎的タームであり、ヴェーバーの定義する「団体」とはまるで相容れません。それに「地域団体」は普通Gemeindeを連想させます。折原先生に限りませんが、社会学者の法制史知識の欠如には驚きます。ドイツの社会学はギールケの団体法論などの影響を大きく受けているのにもかかわらず。

そもそもこのサイトの「オープン翻訳」はソフトウェアの世界のオープンソースを参考にしたものです。オープンソースの場合は間違いを訂正したり、あるいは新しい機能を付け加えたりした場合はその部分を明記した上で再公開することになっており、そのルールに従っています。

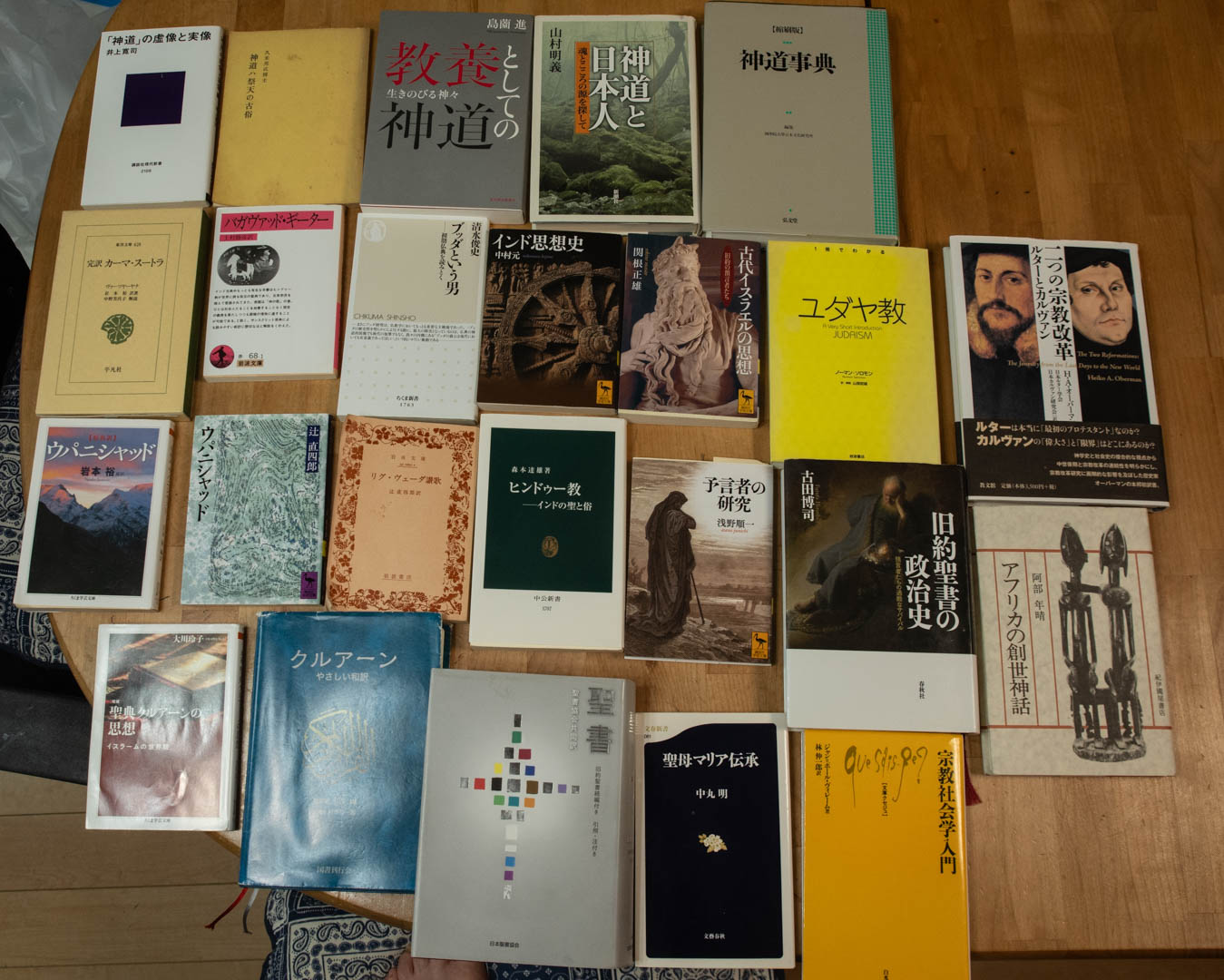

なお、この補訳を始める準備として、「ローマ土地制度史」の翻訳作業と同時にこの2年間に写真のような書籍を読んで来ています。ヴェーバーの宗教社会学三部作も再読しています。なので適当にWebで調べたものをそのまま書いている訳ではありません。