附録でついているアラウシオの耕地図についてのヴェーバーの説明です。これで本当に最後になります。

なおこの耕地図のヴェーバーの解釈がどうなのかは、さすがに私の手には余りますので、あくまでヴェーバーの説明をそのまま訳したものとしてご理解願います。

=============================

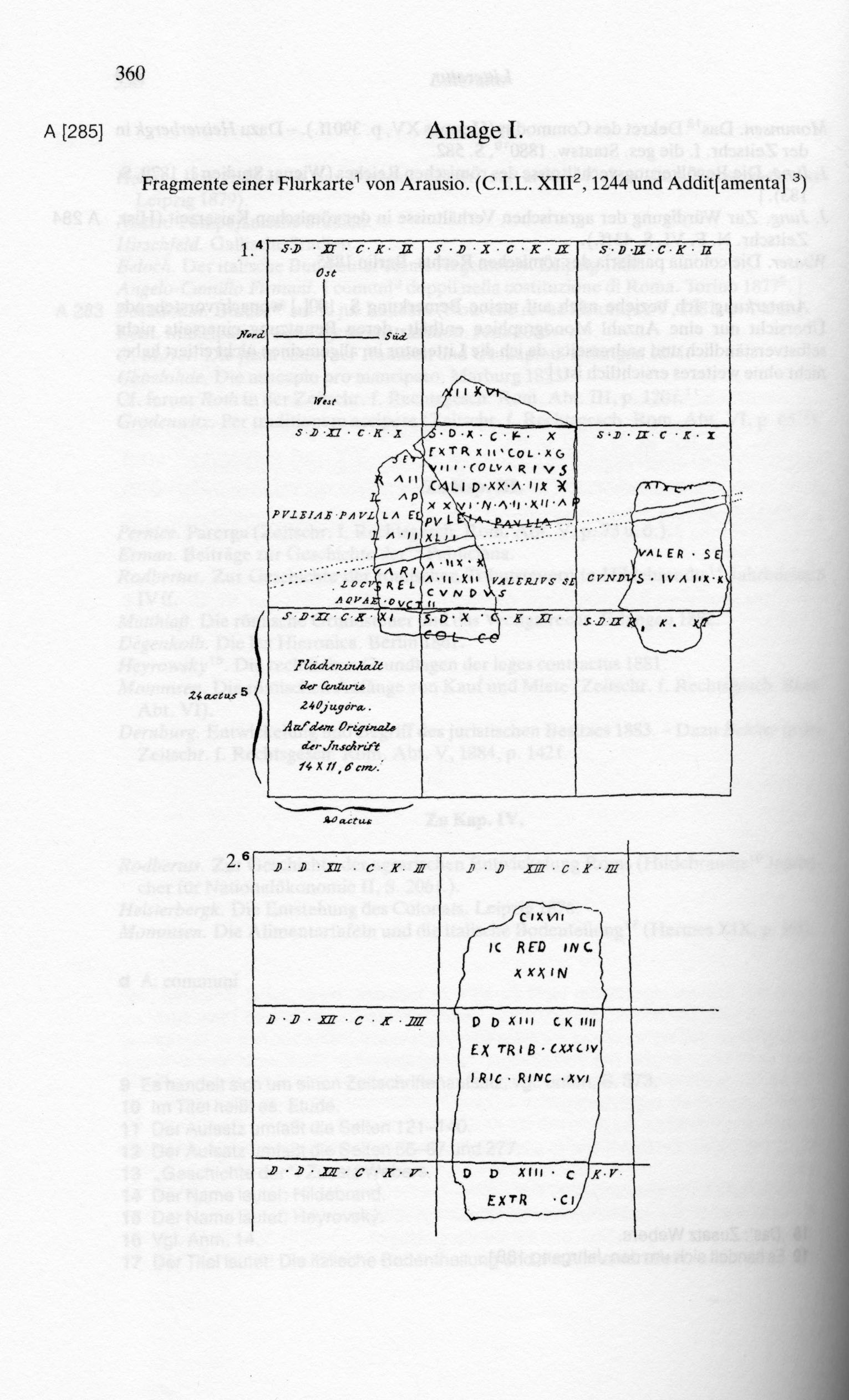

付記 アラウシオの碑文 C.I.L., XII, 1224

(参照 上記文献への追記部)

上記の文献情報にある以下に掲げる碑文の断片のオリジナルは、全体が失われている碑文の2部分を一つにしたものであるが、元々はヒルシュフェルト≪Gustav Hirschfeld、1847~1895年、ドイツの考古学者≫教授が所有されていたものを氏のご厚意でご提供いただいたものである。私はこの断片についてそのサイズのため、それについてはC.I.L.が情報を付けていないのであるが、ただ概略的なコピーとしてここに掲載したが、それ故にその他の諸点で全くもって正確な複製品ではない。最後の点はテキストが何とか読めることから、そこまでの正確さを期す必要性はないであろう。二番目に右隣にある断片[二つ目の断片]はC.I.L.の追記部からのものであるが、それについてはヒルシュフェルト教授は模写のみを提供されている。この断片の原寸は私には不明である。そのサイズについて考えられることは、次のことが私には非常に確からしいと考えられる。つまりはこの2番目の断片は1番目の断片の右下に元々あったものが欠落した部分だということである。上方の部分の境界内に書いてあるテキストの解読は確実性が高いとは全く言えない。しかしながら私はこの断片上のテキストを継ぎはぎしてみることは試みなかった。というのは私個人ではこの断片の中のそれぞれの領域の面積について論証することが出来ないからである。しかし私が考えたそれぞれの部分の組み合わせ方が正しいとしたら、この碑文は1ケントゥリアの領域をほぼ丸ごと含んでいることになる:S. D. X. C. K. Ex tr. XII. col. XCVIII. (XC. VIII?) Colvarius (col. Varius?) Calid xx. a. IIX. ?[Xに横棒を引いたものでこれは通貨単位のデナリを表す。ちなみにMax Weber im TextのCD-ROMはここを10の1000倍で10000としているが、そうも解釈出来るが全集の注によれば間違い。]. XXVI. n. a. II. XII. Appuleja Paula XLII. a. IIX. ?. …. a. II. XII. Valer. Secundas IV. a. IIX. ?. II.(もちろん次のことは目に付く。つまり横線の下にある左側の部分は右側の部分よりも一列分大きいということである。)長方形の区画部分についてその縦横比は約6 : 5(14 : 11.6 cm)となっており、これはつまり24 : 20 ローマフィートに相当し、偶然ではなく、故意にそうされたもので、何故ならこの略地図上では水道の位置がずらされているように見えるからである。というのはそのような引き方が意図的に引かれたということは、私にはこの断片の左下の部分が全く断片とはなっていないことから疑いようないと思われる。3番目の断片、下にある方はC.I.L.によればそれはただより古い版のものがそのまま使われている可能性があり、テキストが破損しているように思われる。――補完がほとんど試みられていないということはそれ自体当然のことであろう。この断片に書かれたテキストからすれば、この碑文は帝政期の盛期に作られたものであろう;というのはこの測量地図はしかし青銅と亜麻布の上に描かれており、よってこれは単なるコピーであって原本は更にかなり古いものである可能性があるからである。この碑文の解釈にあたっては、その最も重要なことの理解に成功したとすれば、それは属州の植民市での課税状況と、全体の土地の分割の仕方についてであり、a. IIXが3回繰り返し登場しているということが特に注目に値するであろう。人名から始まる部分でそれが10ユゲラの面積を持っているとするならば、それは次のことに適合するであろう。つまりこのケントゥリアはニプススによって言及された240ユゲラの面積のものであり、それは課税対象の土地として規定されたものである(ニプススはこれらの土地を単に”ager scamnatus”として描写している)。これらの土地の全体の面積は、それは先に引用したa または DX とは合致していないが、20+12+42+12+4 = 90 ユゲラとなり、つまりは、この数字が二列目のXC[= 90]の意味するもので、そして次の VIII は次の領域に属するものとすれば、その計算となる。もしかすると a. IIX が意味するのは耕地に対しての現物貢納[octava = 1/8]の率であり、その隣にデナリウス記号の下に書かれた数字によって固定の税額が示されているのであろうと思われ、そして a. II. (arvum secundum [二級の耕地]?) は XII[= 12]の意味であるか、あるいは税が課せられない狭小な土地であろう。a. は “asses”[銅貨]と解釈すべきとモムゼンが主張している。しかしそうでないことは非常に確からしいと思われる。いずれにせよ私の考えでは名前の後に続く数字はその名前の者に割当てられた土地の面積である。≪全集注によればここはモムゼン説よりヴェーバーの見解が正しいとされている。≫左側の[実際の図では下の]ケントゥリアの断片図は、ある者に割当てられた土地が複数のケントゥリアにまたがっていることを示している。モムゼンがこの断片に対して前書きとして補足していることは: ex tributario (scil. agro) redactus in colonicum[植民市の tributario (すなわち土地)から減らされた部分]であり、それはつまりヒュギヌスが203ページ以下で言及しているケースを扱っている図である:つまりローマの測量地図を使った課税対象の農地の分配である。その際にそれぞれ割当てられた土地が異なった面積であるに違いないことは明白である。しかしながら一般的に言って、いずれにせよこの碑文においての数字の記載の仕方から、ここではボニタリー所有権として把握された土地割当てが行われているように想われる(Calidus は XX[= 20] と XXIV [= 24]デナリの税金を課され、Secundusは IV [= 4]と II [= 2]デナリである)。このコピーが作られた目的は同様に不明であるが、他のことと同様に、前述の通り解釈して注記したことは、依然疑わしさを含むものである。