別稿で書いたように、「理解社会学のカテゴリー」の冒頭の注で挙げられている多数の本を平行して読む、というある意味無謀なことをやっていて、その中のフッサールの「厳密な科学としての哲学」を一通り読み終わりました。ところで、モーア・ジーベックの全集のこの部分についての注釈がどう書いているかというと、フッサールについては、「論理的諸研究」の第一巻と第二巻を特に参照しろ、とあり、この本についての言及はまったくありません。しかしこの本の訳者の佐竹哲雄さんは「訳者のことば」でこう書いています。「『論理的諸研究』に至るまでの諸著作にあっては、フッサールの哲学の方法は、いわば無意識的に操作されるに止まっていて、方法そのものに対する自覚的な省察は殆ど試みられていないように思う。」

別稿で書いたように、「理解社会学のカテゴリー」の冒頭の注で挙げられている多数の本を平行して読む、というある意味無謀なことをやっていて、その中のフッサールの「厳密な科学としての哲学」を一通り読み終わりました。ところで、モーア・ジーベックの全集のこの部分についての注釈がどう書いているかというと、フッサールについては、「論理的諸研究」の第一巻と第二巻を特に参照しろ、とあり、この本についての言及はまったくありません。しかしこの本の訳者の佐竹哲雄さんは「訳者のことば」でこう書いています。「『論理的諸研究』に至るまでの諸著作にあっては、フッサールの哲学の方法は、いわば無意識的に操作されるに止まっていて、方法そのものに対する自覚的な省察は殆ど試みられていないように思う。」

それだけでなく、「理解社会学のカテゴリー」冒頭注の複数の文献を一緒に読んで理解したのは、そもそも理解社会学の「理解」とか「了解」ということを最初に言い出したのはディルタイであり、それらの複数の文献のほとんどはディルタイの方法論を深化させるかあるいは批判しているものだと言うことです。(ディルタイとジンメル、ヴェーバーの関係は、向井守著「マックス・ウェーバーの科学論 -ディルタイからウェーバーへの精神史的考察ー」を参照。)フッサールにおいては、そのディルタイを批判しているのがまさにこの「厳密な科学としての哲学」であり、彼はディルタイの方法論を、精神科学(リッケルトの言う文化科学と同じで、自然科学以外の人文科学と社会科学のこと)の基礎として歴史主義的世界観哲学を持ってきているとし、それを批判し精神科学の基礎としての現象学を打ち出しています。

この二つのこと、つまりこの「厳密な科学」で初めてフッサールの方法論がはっきりと打ち出されていること、そしてディルタイを乗り越えようという試みが初めてされていること、を考えると、ヴェーバーがフッサールについて言及したのは他を差し置いてまずこの「厳密な科学」であるというのが私の意見です。「全集」は、シュルフター教授によれば「ドイツの学界の総力を結集した」ということですが、細部を見るとこの例のように深い考察の跡が見られない通り一篇の解説に終っているものが多々あります。(「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳の時も、「全集」の注を参照して同じことを思いました。)

なお、ついでに言えば、ヤスパースの「精神病理学原論」も緒言・第一章までは読みましたが、その内容はディルタイの方法論を批判的に受け継ぐという意味で、驚くほどフッサールと共通性があり、人間の精神の観察を「現象学」と呼んでいます。

投稿者: Moritz

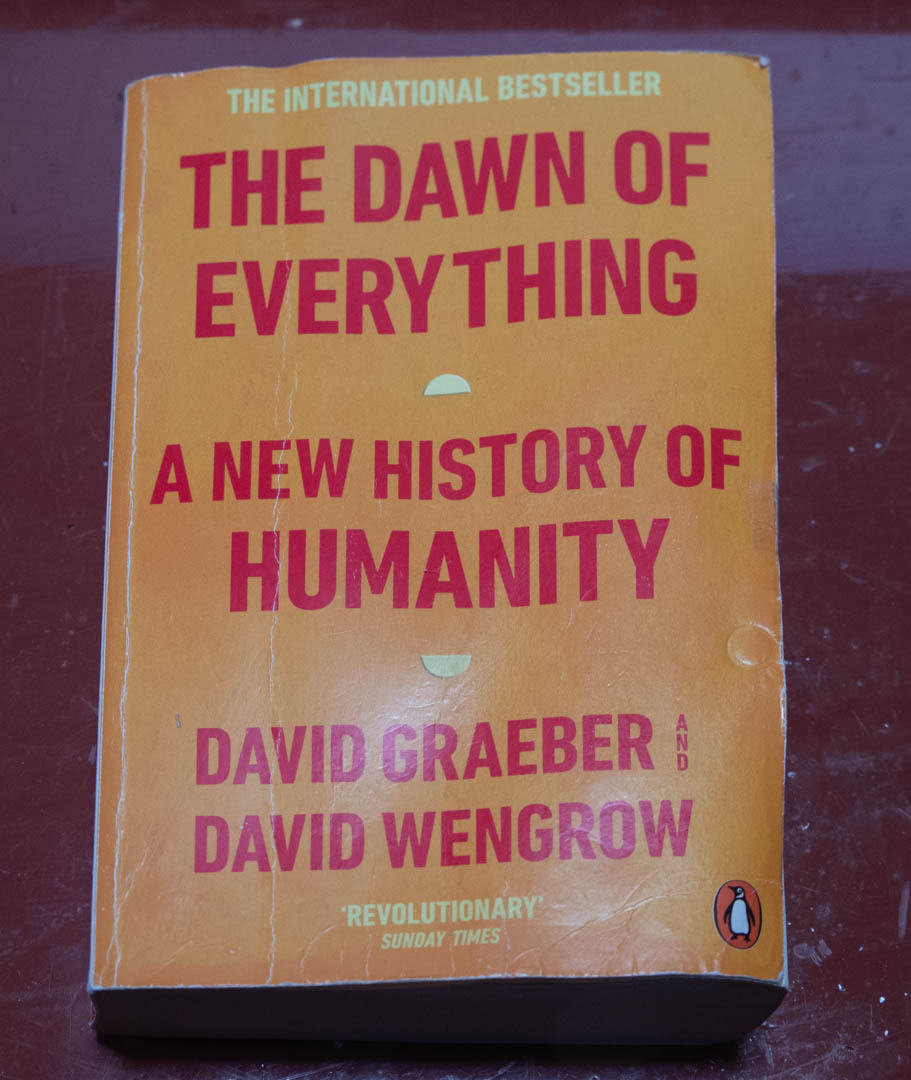

David GraeberとDavid Wengrowの”The Dawn of Everything”

David GraeberとDavid Wengrowの”The Dawn of Everything”を読了しました。大学時代、マックス・ヴェーバーの社会学を学びながら、平行して文化人類学や考古学・民俗学・民族誌などを学んでいたのは、ヴェーバー他の社会科学の知見を、文化人類学や考古学でその後見つけられた事例によって検証してみたい、というのが大きな意図でした。しかしアカデミックの道には進まなかったので、その路線をずっと続けるということも出来ていませんが、そこに現れたのがこの本で、まさに私がやりたかったことが実現されていました。20世紀から現代まで、文化人類学や考古学で実に様々な人間社会の事例が新しく調査されたり発見されたりしたのですが、その知見を総合して、啓蒙時代から20世紀初頭までの社会科学の主張を見直す、ということをやった人はこれまでおらず、著者2人が10年間に及ぶ私的なディベートを重ねてこの本にまとめたものです。著者2人の最初の動機というのは、「現代の不平等(格差)社会というのはどこから始っているのか」ということでしたが(2人の著者の内、David Graeberは文化人類学者で、2011年のアメリカでのいわゆるウォール街占拠運動で「我々は99%だ。」というスローガンを考えた人です)、色々調べた結果、完全に平等主義の社会というのは、小規模な狩猟採集のグループを除いてはほとんど発見出来ない、ということでした。マルクス主義者の主張する「原始共産制」などは完全なおとぎ話に過ぎないということです。ルソーの社会契約説やホッブスの「万人の万人に対する闘争」も同様です。それから農業革命、といった急速な社会変化もほとんどの社会で見つけることは出来ず、多くの場合、農業は片手間で家庭菜園的に試みられたのが、行きつ戻りつしつつ長い時間をかけて発展して来たということが、多くの事例をベースに検証されています。また農業によって多くの人口を養うことが出来、その結果都市が出来、そこでの管理の必要性から階層社会が生まれた、というのもそうでない事例の方が圧倒的に多いと論じられています。啓蒙時代から19世紀の社会科学はほとんど欧州だけを見て、様々な仮説を作り出しました。マックス・ヴェーバーになると、そこにインドや中国などが加わりますが、それは2次文献・3次文献に依拠するもので最初からある種の偏見や一方的な見方が多く含まれています。今こそ、この本に挙げられている様々な事例を自分達でも再考して、21世紀の新しい社会科学を作り出すべき時に来ていると思います。

David GraeberとDavid Wengrowの”The Dawn of Everything”を読了しました。大学時代、マックス・ヴェーバーの社会学を学びながら、平行して文化人類学や考古学・民俗学・民族誌などを学んでいたのは、ヴェーバー他の社会科学の知見を、文化人類学や考古学でその後見つけられた事例によって検証してみたい、というのが大きな意図でした。しかしアカデミックの道には進まなかったので、その路線をずっと続けるということも出来ていませんが、そこに現れたのがこの本で、まさに私がやりたかったことが実現されていました。20世紀から現代まで、文化人類学や考古学で実に様々な人間社会の事例が新しく調査されたり発見されたりしたのですが、その知見を総合して、啓蒙時代から20世紀初頭までの社会科学の主張を見直す、ということをやった人はこれまでおらず、著者2人が10年間に及ぶ私的なディベートを重ねてこの本にまとめたものです。著者2人の最初の動機というのは、「現代の不平等(格差)社会というのはどこから始っているのか」ということでしたが(2人の著者の内、David Graeberは文化人類学者で、2011年のアメリカでのいわゆるウォール街占拠運動で「我々は99%だ。」というスローガンを考えた人です)、色々調べた結果、完全に平等主義の社会というのは、小規模な狩猟採集のグループを除いてはほとんど発見出来ない、ということでした。マルクス主義者の主張する「原始共産制」などは完全なおとぎ話に過ぎないということです。ルソーの社会契約説やホッブスの「万人の万人に対する闘争」も同様です。それから農業革命、といった急速な社会変化もほとんどの社会で見つけることは出来ず、多くの場合、農業は片手間で家庭菜園的に試みられたのが、行きつ戻りつしつつ長い時間をかけて発展して来たということが、多くの事例をベースに検証されています。また農業によって多くの人口を養うことが出来、その結果都市が出来、そこでの管理の必要性から階層社会が生まれた、というのもそうでない事例の方が圧倒的に多いと論じられています。啓蒙時代から19世紀の社会科学はほとんど欧州だけを見て、様々な仮説を作り出しました。マックス・ヴェーバーになると、そこにインドや中国などが加わりますが、それは2次文献・3次文献に依拠するもので最初からある種の偏見や一方的な見方が多く含まれています。今こそ、この本に挙げられている様々な事例を自分達でも再考して、21世紀の新しい社会科学を作り出すべき時に来ていると思います。

なお、ここで紹介する意味ですが、ヴェーバーの主張したことを検証するという意味ももちろんありますが、この本自体でヴェーバーは7-8回言及されているからです。多くは正統的支配の3類型がらみですが、中には北米のネイティブ・アメリカンの諸部族がきわめて多様であった例として、まるでピューリタンのような禁欲的な生活を送る部族があったことが紹介されています。

マックス・ヴェーバーの写真

このブログのトップページでも使用しているマックス・ヴェーバーのこの写真ですが、これはアマナイメージズという所にお金を払ってこのブログでの使用許諾を得ています。

このブログのトップページでも使用しているマックス・ヴェーバーのこの写真ですが、これはアマナイメージズという所にお金を払ってこのブログでの使用許諾を得ています。

その請求が再度来たついでに著作権について調べたのですが、この写真はここによれば、1917年2月15日にハイデルベルクで撮影されたようです。ということは第1次世界大戦の真っ最中です。撮影がKEYSTONE Pictures USAとなっていますが、アメリカがドイツに宣戦布告したのが同年の4月6日ですから、ぎりぎりそういうことがあり得たのでしょうか。なお、アメリカの参戦を招いたのはドイツの無制限潜水艦作戦(戦艦などの戦争用船舶だけでなく一般の商船もターゲットにした潜水艦攻撃)が1917年2月3日に再開されたからです。ヴェーバーはこの作戦に反対していました。(参照:Der verschärfte U-Bootkrieg (1916)「潜水艦作戦の強化」)この写真のある種非痛感溢れる表情はもしかするとそういうことも関係あるのかもしれません。

P.S. ブリタニカのヴェーバーのページにこの写真と角度が違うだけでほぼ同じと思われる写真があります。そこのキャプションでは1918年となっており、カメラマンがLeif Geigesとなっています。しかし、このカメラマンは1915年生まれなので、1918年にヴェーバーを撮影したというのはあり得ません。おそらくLeif Geigesが何かの理由でこの写真を所有していた、というだけかと思います。

「理解社会学のカテゴリー」を「経済と社会」旧稿の「頭」と表現するのは適切か?

ヴェーバーの「理解社会学のカテゴリー」、理解社会学の意味をもう一度自分なりに考えなおすため、最近写真に写っている複数の書籍を、「同時に」少しずつ読んでいます。とはいってもどれもほんの少しを読んだだけであり、まだ結論を出すには早すぎますが、それでも私なりに見えて来たものがあるので、途中経過の記録という意味でアップします。

まず「理解社会学のカテゴリー」自体をヴェーバーが後にどう評価しているかと言うと、それは「社会学の根本概念」の冒頭にありますが、「社会学の根本概念」での規定と合わせて、「こうした入門的な概念規定はたしかに欠くことができないものであるが、しかしそれはいきおい抽象的かつ没現実的 (Wirklichkeitsfremd) とならざるをえない。」としています。(恒星社厚生閣、阿閉・内藤訳、P.5)”Wirklichkeitsfremd”はもっと噛み砕けば「現実とは縁遠い」ということです。こうした述懐が、「理解社会学のカテゴリー」を書いて、その後「経済と社会」の旧稿を書いて、そして第1次世界大戦によるインターバルの後に書かれているというのは非常に興味深いです。このことは私自身、「経済と社会」の旧稿を含む一通りを通読して、同様に感じた所です。もちろん旧稿を読むのに「理解社会学のカテゴリー」の用語法をまず知っておく必要性があるのは当然のことで何も否定しませんが、果たしてそれが「頭」というほど全体を支配している方法論なのかというと疑問です。もちろん法社会学での法教義学と法社会学の区別といった概念的な所では「カテゴリー」の概念は上手く使われています。しかし、法社会学の後半部、支配、都市、宗教といった歴史上の具体的な部分を扱う場所については、ヴェーバーが自身言うように「現実とは縁遠い」概念であり、それが有効に働いているとは思えません。私自身が旧稿に対する「カテゴリー」の位置付けを形容するのであれば、それは「頭」というより音楽用語での「通奏低音」みたいなものではないかと。

写真に写っているような書籍を眺めだして段々と見えて来た、「理解社会学のカテゴリー」(および一連の科学論文)をヴェーバーが書いた動機と言うのは、

(1)19世紀後半の国民経済学に顕著な科学と倫理を一緒にしたような学問のあり方への批判(グスタフ・フォン・シュモラー、「国民経済、国民経済学および方法」、日本経済評論社、田村信一訳、P.172、原著:1911年「古い宗教・道徳体系、古い国家理論、古い国民経済学は、存在・事象を説明しようとするよりも、むしろ価値判断と理想に立脚して当為Sollenを説教しようとすいる目的をもっていたといっても過言ではない。」→シュモラーはヴェーバーとの価値判断論争で有名ですが、だからといってシュモラーが学問と価値判断をまぜこぜにしている訳ではなく、シュモラーもまた古い国民経済学から訣別しようとしていました。シュモラーとヴェーバーの違いは「客観的な」価値判断というものが成立するかどうかという点です。)

(2)19世紀後半に優勢だった「心理学が全ての科学の基礎である」(心理学主義)という考え方からはっきりと自分の立場を別にすること。(この点はフッサールがやったこととほぼ同じ。またテンニースの後継者の社会学者フィーアカントがまさに心理学主義的な社会学を提唱した。)

(3)マルクス主義における唯物論、史的弁証法、あるいは唯物論の逆の唯心論(シュタムラー)、国家有機体説(ヘーゲル、ロッシャー他)など、複雑な歴史の諸現象を単純な枠組みで全て説明してしまうような乱暴な方法論からの訣別

(4)人間集団を表現するタームを日常的な用語法からはっきり切り離して、ある程度厳密で科学的な定義を与えること(おそらくゴットルの影響?)

(5)ジンメル的なすべてを人間の表象に還元し、歴史における客観的事実を認めない立場との差別化

(6)メンガーとシュモラーの間で行われたいわゆる「方法論争」に対するヴェーバーなりの応答。メンガーらが経済学で行った「限界効用」という基礎概念に基づく分析の社会学版を検討しようとした。

といったことではないかと思います。フッサールの書籍のタイトルをもじれば、「厳密な科学としての社会経済学」を打ち立てようという、ある意味野心的試みかと思います。それはいいのですが、「経済と社会」がそもそも教科書として書かれたということを考えれば、ヴェーバーがやはり「社会学の根本概念」の緒言で書いているように、あまりにペダンチックだと思います。ミュンヘン大学の学生が「理解社会学のカテゴリー」をほとんど理解しなかったすれば、それは「教科書」としては失格ということになります。

オットー・フォン・ギールケの「ドイツ団体法論」(2)

オットー・フォン・ギールケの「団体法論」、日本語訳が出ているのは第1巻だけなんで、2巻~4巻(ドイツ語版)を取り寄せていましたが、ようやく全部揃いました。(ちなみに第4巻で終って未完です。)驚いたことには、Amazonのドイツでもギールケの著作はほとんど販売されておらず、今回入手出来たのはインドの出版社によるファクシミリ版でオンデマンド出版のものです。ファクシミリ版なので、元の本のカスレなどがそのままです。また活字がFraktur(いわゆる髭文字)で非常に読みにくいです。第1巻の庄子良男さんによる日本語訳は非常に読みやすい良訳です。しかし訳者は今年80歳になられるので、おそらく今後2~4巻の日本語訳が続けて出るというのは期待薄です。さすがにこの2~4巻をドイツ語で読むというのも無理そうですが、必要な所を適宜参照することになると思います。

今第1巻の第1分冊を少しずつ読み始めた所ですが、論じている内容がヴェーバーの「経済と社会」とかぶる部分が多いです。またテンニースの「ゲマインシャフトとゲゼルシャフト」もかなりギールケの影響を受けています。テンニースはゲマインシャフトとゲゼルシャフトをいわば「止揚」したものをゲノッセンシャフトとし、しかしそれはギールケのような抽象概念ではなく、いわゆる「協同組合」や「労働組合」であり、テンニース自身がその活動の支援を行っています。(ついでに言えば、テンニースはかなりマルクスの影響も受けており、労働価値説の信奉者でもあります。)

「理解社会学のカテゴリー」の冒頭で言及されているフッサールの著作

この前の投稿で、理解社会学のカテゴリーの冒頭の注釈で言及されているフッサールの著作は「厳密な学としての哲学」ではないかと推定しましたが、実際に取り寄せてみたら、その推定は正しかった(少なくともこの書は間違いなくその一つ)と思います。

(1)これが書かれたのが1910年、「カテゴリー」は1913年で時系列では無理が無い。

(2)掲載誌が、「カテゴリー」と同じ「ロゴス」で、それも創刊号。これによってヴェーバーが読んでいる可能性が高くなります。

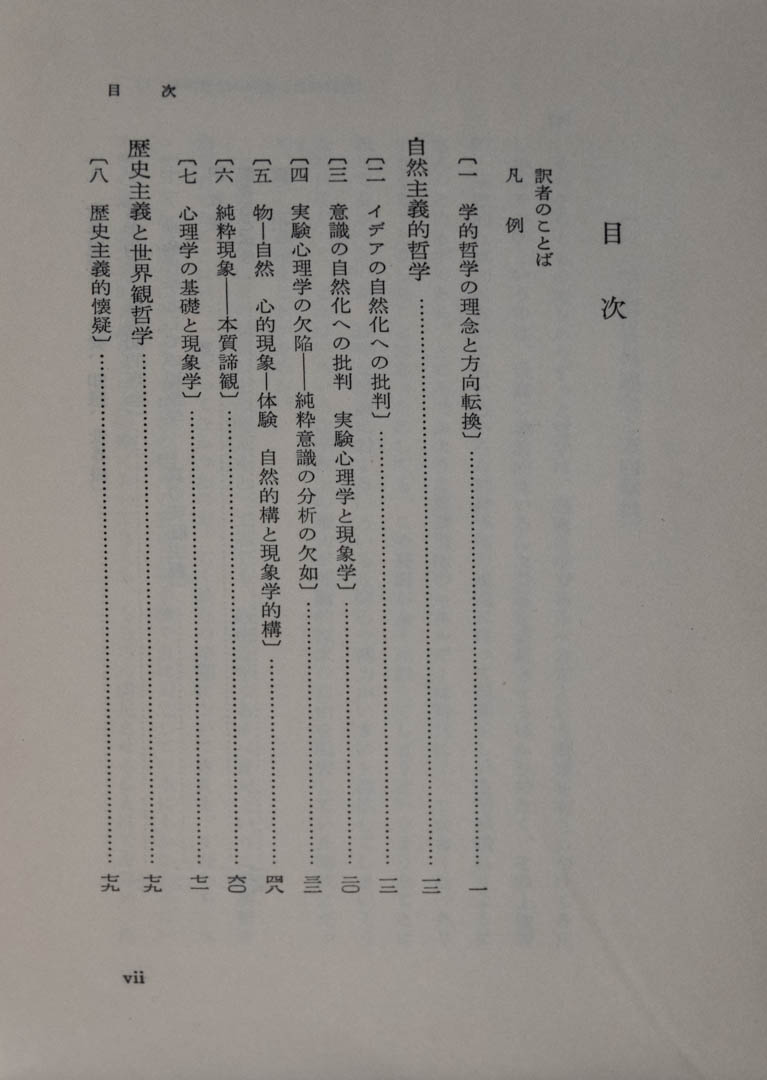

(3)下記の目次(クリックで拡大します)を見ても、心理学への批判、(現象学と)心理学との区別についての言及があり、「カテゴリー」と共通性があります。(フッサールの最初のまとまった論考は「算術の哲学―論理学的かつ心理学的研究―」で、タイトル通り数学・算数を心理学的なものとして位置付けようとしています。しかしそれでは科学の客観性が担保されないという批判を受けて、その後心理学主義から訣別します。)

(4)訳者によればこの書で始めて「現象学」が厳密に定義されたそうです。

中野氏に解説していただきたかったこと

中野敏男氏の「ヴェーバー入門」批評の補遺。

ヴェーバーは「理解社会学のカテゴリー」の冒頭の注釈で、以下の人名(と書名)を挙げています。(後ろに?があるのは書名記載が無く、私が想像したもの)

ジンメル「歴史哲学の諸問題」

リッケルト「自然科学の概念形成の限界。歴史科学への論理的入門」(第二版)

ヤスパース「精神物理学総論」

ゴットル「言葉の支配」

ラートブルフ「法哲学」?

フッサール「厳密な学としての哲学」?

エミール・ラスク「哲学の論理学とカテゴリー論」?

テンニース「ゲマインシャフトとゲゼルシャフト」

フィーアカント「社会学」

シュタムラー「唯物論的歴史把握による経済と法」

最初の7人はヴェーバーが影響を受けたもの。そしてその次の2人はヴェーバーが「ゲマインシャフトとゲゼルシャフト」について別の説明をしているけど、2人の見解を否定しているのではない、としているもの。そしてシュタムラーはヴェーバーが批判して、このカテゴリー論文を本来はシュタムラーが書くべきだったもの、としています。

中野書でこれらの人と書について解説があるのは、ほぼジンメルだけです。その他シュモラー、クニース、ヘーゲル等ここには出て来ない人に対してかなりのページが割かれています。「理解社会学」が重要だと言うなら、何故ヴェーバーが一番最初に言及しているこれらの人々の主張とのつながりが解説されていないのでしょうか。ちなみにこれらの参照は、ほぼそのまま「社会学の根本概念」でも繰り返されています。入門書レベルで解説すべきではない、というならシュモラーやクニースやヘーゲルの説明もそうであり、一貫していません。

私は上記のものについて、入手可能な邦訳を取り寄せ中です。ゴットルについては森川剛光さんの「社会科学方法論における初期ゴットルとマックス・ヴェーバー」がここで入手可能です。これを読んだだけでも、私の理解社会学への理解はかなり深まりました。ゴットルは国民経済学の根本概念として 「財 」 「資本」 「価 値 」 「富」 「経済」などが使われているのを、国民経済学者はそれらについての意味を一般的な世間での曖昧な概念に依存していて、きちんとした学問的な定義を行うことなくそれぞれだけを個別に論じている、と批判しています。ヴェーバーがここでゴットルに言及しているのは、ヴェーバーもカテゴリー論文で、日常的に使われている「ゲマインシャフト」や「ゲゼルシャフト」を、その一般的な意味をベースにするのではなく、学問的にどう定義するかという意味で、ゲマインシャフト行為やゲゼルシャフト行為といった、実際の人間集団においてはほとんど意識されない始原的な発生契機に遡って分析して定義に使っていると理解しました。

ところで折原浩先生が、私の中野書批評で、「経済と社会」は理解社会学のカテゴリーの概念だけでは読めない、その例としてギールケのゲノッセンシャフト他を挙げたのに対し、下記のコメントをされています。

「これは別件ですが、「カテゴリー論文」で規定されるのは、まさにいくつかのeinige、もっとも一般的な基礎範疇(「シュタムラーが本来――規範学と経験科学とを混同せずに――言うべきであったこと」)にほかなりません。「家」、「近隣」、「氏族」その他、「普遍的な種類のゲマインシャフト」にかんする基礎概念ではありません。① たとえば、突然の驟雨に通行人が一斉に雨傘を広げる、相互間に「意味関係」はない、自然現象への「斉一反応」、②「無定形のゲマインシャフト行為」、③「慣習律に準拠する諒解(ゲマインシャフト)行為」、④「制定秩序に準拠するゲゼルシャフト(的ゲマインシャフト) 行為」という四基礎範疇を定立し、社会関係一般の 「合理化」尺度を「類的理念型}として設定し、「旧稿」本論における具体的適用にそなえているわけです。」

この折原先生の意見に対しては以下反論します。

(1)ギールケのゲノッセンシャフトは、歴史における個々の「普遍的な種類のゲマインシャフト」を指すものではなく、それ自体ヴェーバーのゲマインシャフトやゲゼルシャフトと同じレベルのカテゴリー概念である。(ギールケはゲルマン民族のもっとも特徴的な「精神」と捉えています。)

(2)何よりヴェーバー自身がまさに「理解社会学のカテゴリー」の中で「国家」や「ゲノッセンシャフト」(海老原・中野訳では「仲間団体」)や「封建制」の概念は、社会学にとっては一般的に言って、人間の特定の種類の共同行為のカテゴリーを表現している、と書いています。(海老原・中野訳、P.38。ついでですが、Genossenschaftは「仲間団体」などとは訳さず、「ゲノッセンシャフト」と訳すべきと思います。ギールケの「ドイツ団体法論」の訳者の庄子良男さんもそう主張され、一貫して「ゲノッセンシャフト」と訳されています。また単語としてはGenossenverband, Genossenschafstverbandというのもドイツ語にはあります。後者は海老原・中野訳式だと「仲間団体団体」になってしまいます。)

(3)ヴェーバーが「理解社会学のカテゴリー」ではフェライン、アンシュタルト等も定義しており、これらはギールケの「ドイツ団体法論」でも登場する。(ヴェーバーとは若干定義が違う。)

(1)~(3)から、ヴェーバーを(経済と社会を)理解するには「理解社会学」があればいい、といった主張はバランスを欠いていると思いますし、また最初に書いたように、そう主張するならもう少し丁寧に同時代の他の思想家・学者の主張との関連を説明して欲しかったです。(なお、「理解社会学のカテゴリー」の日本語訳にある中野氏の「解説」も参照しましたが、そこにもそういう説明はありませんでした。)

「中世合名・合資会社成立史」は株式会社の起源を研究したものではない

橋本努氏のHPに、氏が書かれた弘文堂の「現代倫理学事典」における「ウェーバー」の項目の説明に以下の記載があります。

「1889年、ベルリン大学において、近代の株式企業の発生を中世の商事会社に辿り跡付けた論文「中世商事会社の歴史について」によって法学博士号を取得」

この説明は、まったく不適切です。私の日本語訳を読んでいただければ分りますが、「中世合名・合資会社成立史」には株式会社という単語は一度も登場しません。またドイツに多い有限合資会社(GmbH=Gesellschaft mit begrenzten Haftungen)という単語も同じく一度も登場しません。おそらくこうした間違った説明は、

(1)マックス・ヴェーバーはプロ倫で資本主義を推進した原動力を研究した人なのだから、最初の論文も近代的な株式会社の起源を探ったものに違いない、という内容をチェックしない勝手な思い込みによる。

(2)大塚久雄の「株式会社発生史論」との混同。

といった理由からかと思います。

それから今野元氏も「マックス・ヴェーバー ――主体的人間の悲喜劇」にて、この論文を「資本主義の起源を扱った」と説明していますが、この論文に「資本主義」という言葉も登場しません。

そもそもドイツにおいて株式会社は外から入って来た制度であり、一般的には東インド会社などが起源と言われており、中世の合名会社・合資会社との連関は同じく会社であって法人格と特別財産を持つということ以外はあまりありません。なので私は従来からある「中世商事会社史」というタイトルを採用しませんでした。商事会社には株式会社も含まれており、これ自体も誤解を誘因しているからです。

ヴェーバーの論文は、近代と中世を結び付けたものではなく、古代ローマと中世にかけての「ソキエタース」概念の変遷を扱ったものです。

以上のような明らかに間違った解釈は、せめて目次だけでもチェックすれば防げた筈ですが、残念ながら日本のヴェーバー研究のレベルの低さを象徴しています。

「中世合名・合資会社成立史」の結論部について

「中世合名・合資会社成立史」をまだAmazonで販売せず、このブログにだけに掲載していた時に気が付いたのは、日数を空けて公開している各部分訳について、結論に近付くと急にアクセスが増えたことです。常識的に考えて、この読みにくい論文を全部読もうという奇特な人は少なく、手っ取り早く結論部だけ見て、何が書かれているのかを知ろうとした、と推測出来るでしょう。ところが、この論文の結論部、私の翻訳でわずか2ページちょっとしかありませんが、これは多くの人が期待する結論部的な内容をまったく裏切る肩透かし的な内容です。普通、論文の結論部と言えば、自分の設定した問題を繰り返し、そしてその論文でその問題が解決できたのか、あるいは出来なかったのかを明らかにしてまとめ、最後に今後の研究の方針を示す、といったものでしょう。ところがこの論文の結論部は一言で言えば「言い訳」に終始しています。簡単に振り返ってみましょう。

1.法教義学的利用の可能性

結論部のタイトルが「結論。得られた成果の法教義学的利用の可能性。」なのですが、これは19世紀後半のドイツの法学界で主流だった「歴史学派」が何を目的に史的研究を行っていたのかを考えれば容易に理解出来ます。すなわち、各地方の領邦(ラント)に分れていたドイツという国が、ようやく1871年にプロイセンを中心とした連邦国家(ドイツ帝国)としてまとまり、そこでどのような近代的な法体系を統一国家として整えて行くのか、というのが法学者達にとって喫緊の課題でした。そのための歴史研究であり、その中にローマ法をもっとも重要な法源と考えるロマニステンとゲルマン法を重視するゲルマニステンの対立が生まれ、激しい論争を引き起こします。どちらのグループに属するにせよ、単純な歴史研究ではないのが本来の歴史学派の姿です。しかしながらヴェーバーは、「これまで行って来た考察の成果を問われた場合には、まず次のことが確認されなければならない。それはこのような考察についてそのような[法教義学的]意義をある程度はっきりした形で切り出すことは出来ないということである。」と結論部の最初である意味堂々と「法教義学的な成果は無い」と開き直っています。ヴェーバーの母のヘレーネが、ヴェーバーがやりたかったのは歴史研究で、法教義学は息子の趣味ではない、とどこかで言っていましたが、まさしくその通りの開き直り方です。

2.「合手制」と合名会社の関係

1.で開き直ったヴェーバーは次に、しかし合名会社と「合手制」の関係を考察すれば、そう言った「法教義学的かつ法実務的な意義」は「もしかしたら」そういうものが得られるかもしれない、と続けています。この「合手制」こそ、ゲルマニステンがゲルマン法におけるもっとも重要な法原理の一つとして認めるものです。実はこの論文の審査にも参加しているゲルマニステンの大ボスのオットー・ギールケが合名会社(の特別財産と連帯責任)は合手制度に基づくものであると主張しています。おそらく論文の審査の課程でヴェーバーはギールケから直接このことについて質問を受けたのではないかと思います。しかしヴェーバーはこの「合手制」についてもあれこれ言い訳を書き連ねて結局現状では「判断出来ない」と逃げてしまいます。(ヴェーバーはこの論考を書くのに数百冊の中世のイタリアやスペインの法規集を、スペイン語を新たに習得してまで非常な手間をかけて(それらのほとんどが(俗)ラテン語として見ればかなり文法的に崩れていたのを)必死に解読しています。しかしそこにおいて彼が期待していた「連帯責任」というものがどういう風に諸法規で定義されてきたかということはほとんど確認出来ず、その確認はむしろそう言った「連帯責任」が諸法規の中で制限されているということであり、それをもって逆説的に実質的には「連帯責任」原理が一般に行われていた証拠とする、という苦しい論証をしています。マリアンネの伝記では「私が法規の中に探していたまさにそのものを(そういう法規を作った)市参事会員が法規の中に入れなかった」というヴェーバーの表現が載っています。)しかし後年になって「法社会学」の中で、合名会社も合資会社についてもその連帯責任や対外的な信用を得る目的で、合手制が非常に適合的で大きな役目を果たしたことを認めています。(世良訳P. 206 – 207)私には何だかヴェーバーがギールケという大きなお釈迦様の手の中を飛び回っている孫悟空のように感じます。(ちなみに、ヴェーバーが25歳で法学の博士号を取ったのを「すごい、天才!」と称賛する人がいるようですが、ギールケが法学博士号を取ったのは19歳(!)の時です。おそらくヴェーバーの時とは大学制度そのものが少し違ったのかもしれませんが、それにしてもあり得ない年齢です。)

3.合名会社と合資会社の共通点と相違点

ここまで延々と言い訳を書き連ねて、ようやくこの論文が明らかにしたことが登場します。それが、合名会社と合資会社が、「特別財産」という他から識別され得るまとまった財産を共通の原理として、基本的には同じ土台の上に作られたものであることを示します。しかしながら共通点と同時に、相違点として財産処分能力のあり方が二つでまったく異なっているとし、二つの発展の経緯がまったく別であることも論じます。(このことは合名会社から合資会社が発展した、とする大塚久雄他の発展段階論者とはまるで見解を異にしています。)そして合名会社は法人格を持った団体(ギールケ用語ではケルパーシャフト)になったのに対し、合資会社では少なくとも有限責任社員は単なる参加の関係に過ぎないとして、両者の相違を総括して終ります。

最後に、結論部にはまったく書いてありませんが、元になった博士号論文(この論文の第三章)のタイトルは、「イタリアの諸都市における合名会社の連帯責任原則と特別財産の家計ゲマインシャフト及び家業ゲマインシャフトからの発展」でした。要するに「ゲマインシャフトから(合名会社という)ゲゼルシャフトが生まれた」と言っている訳です。ヴェーバーの「理解社会学のカテゴリー」での、「ゲゼルシャフトはゲマインシャフトの特別な場合である」というテンニースの「ゲゼルシャフトとゲマインシャフトは対立概念である」とまったく異なる定義付けは、何もヴェーバーが理解社会学というものを謳うようになった時に始めて考え出されたものではなく、この最初の学術論文から始っているということです。そういう意味で、ヴェーバーの真価は「プロ倫」以降である、といった短絡的な見方に私は反対します。

ヴィルヘルム・ヘニスの「人間の科学 ――マックス・ヴェーバーとドイツ歴史学派経済学」

ミネルヴァ書房 「マックス・ヴェーバーとその同時代群像」W.J.モムゼン、J.オスターハーメル/W.シュベントカー編著に収録のヴィルヘルム・ヘニス著の「人間の科学 ――マックス・ヴェーバーとドイツ歴史学派経済学」(日本語訳:雀部幸隆)を読了しました。読んだきっかけはこの前の投稿に書いた通りです。

ミネルヴァ書房 「マックス・ヴェーバーとその同時代群像」W.J.モムゼン、J.オスターハーメル/W.シュベントカー編著に収録のヴィルヘルム・ヘニス著の「人間の科学 ――マックス・ヴェーバーとドイツ歴史学派経済学」(日本語訳:雀部幸隆)を読了しました。読んだきっかけはこの前の投稿に書いた通りです。

通読して、かなりのインパクトがあった論文です。 ヴェーバーは「ロッシャーとクニース」で、自分を「(国民経済学の)歴史学派の子」としながら、その親にあたる国民経済学者のロッシャーとクニースを手厳しく批判します。その内でロッシャーへの批判は比較的分かりやすいのですが、クニースへの批判は難解で、かつクニースと直接関係無いことを批判しているように私には思え、挙げ句の果ては未完であり、結局良く分らない批判でした。しかし、ヘニスによると、ヴェーバーがやった宗教社会学や「経済と社会」のような著作における方法論は、既にクニースによって主張され、あるいは少なくともヒントが与えられていたものをヴェーバーが発展させたに過ぎない、ということで、これは目から鱗の指摘でした。ヴェーバーは私生活で「息子が父を裁いた」とマリアンネに評された実父への糾弾を行い、それが結局実父の死につながり、さらには自分自身の精神疾患の誘因になった訳ですが、ヴェーバーはある意味学問でも「親を裁く」ということをやっている訳です。(親、といってもクニースはヴェーバーの43歳上で、父親と祖父の間ぐらいの年齢の差になります。)もちろんそれが正当な批判なら問題は無いでしょうが、ヘニスは、ヴェーバーのクニース批判はクニースを無理矢理ヘーゲルの亜流の流出論者と決めつけて論難するというもので、かなり問題が多いと評しています。

ちなみにヴェーバーの方法論で、既にクニースが主張しているものは

(1)人間の学問としての経済学

(2)理解社会学とほとんど同じ人間の内面の把握と理解

(3)宗教の教説が経済に及ぼす影響!

といったもので、勘ぐっていえばヴェーバーのクニース批判は、自分の立ち位置を独自のものであるかに見せるための脚色が入った論難とも言えなくないかもしれません。

ちなみにヴェーバーはハイデルベルク大学通学時にクニースの「国民経済学」の講義を聴講しています。また自身がハイデルベルク大学で国民経済学を教えるようになったのは、それはクニースの後任としてでした。