「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」(表題の訳を変えました)の日本語訳の第33回です。ここでは隣人間で共有される ager compascuus (共同牧草地)についての議論が展開されます。しかし私にはここの議論は噴飯ものに思います。測量人達が「時たま見られる」としている、単にケントゥリアで角形の土地を取っていった結果周辺部などに必然的に発生する余った土地(subseciva)を共有の牧草地として隣人間で利用する、というだけの話を、強引にゲルマン民族のフーフェ制度のアルメンデ他に関連付けて議論します。アルメンデなど持ち出さなくとも、例えば日本だってこういう共有の牧草地は「入会地」「まぐさ場」といった名前で知られていますし、牛や馬を使った農耕が行われていた所であれば全世界的にそういうものがあったと思います。ともかくヴェーバーはローマが法律によって土地制度を整備する前は、ゲルマン民族と同じフーフェ制度が行われていたという、まったく証明もされていない仮定を元に強引な議論を進めています。私はマイツェンの理論がどのようなものだったのかその著作の日本語訳も出ていないので知りませんが、ヴェーバーのこの論文全体での方法論には眉唾という気持ちが訳していて拭えません。

=================================

もう一方で明らかなことは、農民のゲマインシャフトには、耕作地に隣接していてそこへの行き来が保証され、かつ(メンバー以外は使用禁止と)規制された牧草地の領域を持つことが必要であった、ということである。しかし次のことは確からしいと思われる。それは ager publicus の権利上の構造が、周知のように、古代での耕地ゲマインシャフトにおいての共同牧草地のそれではなく、我々はその共有牧草地の痕跡を後の時代においての、それとは別の破片のように散らばった現象において探さねばならない、つまりそれは ager compascuus ≪隣人間における共有の牧草地≫においてである、ということである。

共同牧草地 [ager compascuus]

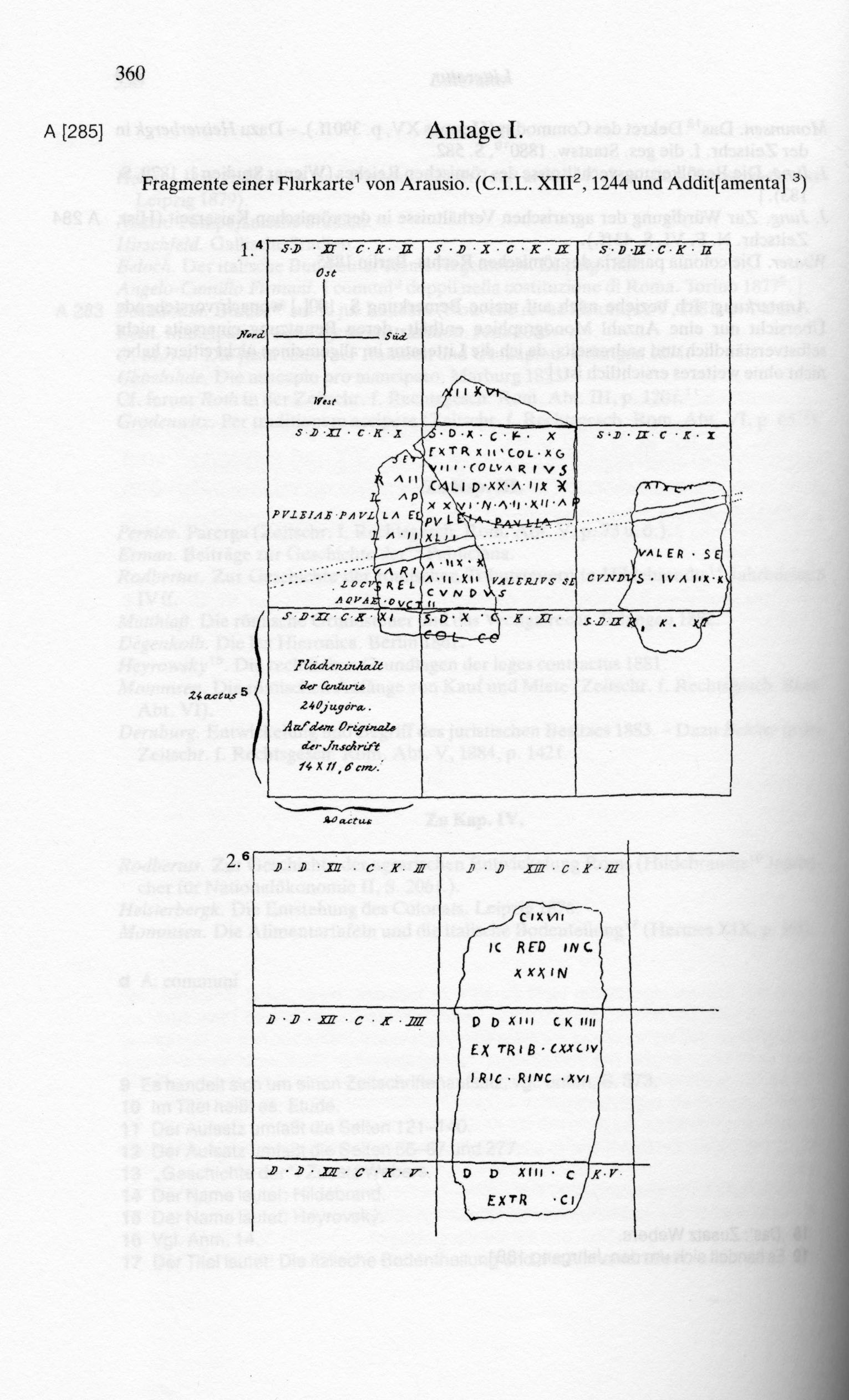

この制度は測量人達の文献では、ただ時々のみ見出されるものとして言及しており、特にその中でも subseciva [という半端な余った土地]の転用という形である。Ager compascuus と一般的な牧草地である pascua publica [公共の牧草地]との違いは、2つの点にある。一つは、前者は測量人達の時代においてはただある特定の、多くは隣人同士である(proxim)土地区画所有者達が共有の牧草地として所有し、そしてその権利は彼らの土地の付属物として通用しており(所有権)移転の際には一緒に扱われる、という点にある 3)。

3) 測量人達の compascuus についての記述でもっとも重要な箇所は次のフロンティヌスの De contr. p. 15 である:Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune; propter quod ea conpascua multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam in provinciis pro indiviso.

[それはまた fundus の土地に付属する牧草地の所有権であり、しかしそれは共有される;このために、イタリアの多くの場所で牧草地は「共同のもの]と呼ばれ、ある属州においては「分割されないもの」と呼ばれる。

-さらにヒュギヌスの De cond. agr. p.116, 23:In his igitur agris (den zum Verkauf bereitgestellten überschüssigen Äckern) quaedam loca propter asperitatem aut sterilitatem non invenerunt emptorem. Itaque in formis locorum talis adscriptio, id est “in modum compascuae”, aliquando facta est, et “tantum compascuae”; quae pertinerent ad proximos quosque possessores, qui ad ea attingunt finibus suis. Quod genus agrorum, id est compascuarum, etiam nunc in adsignationibus quibusdam incidere potest.

[それ故これらの土地において(売却の準備が出来ている余剰の土地において)いくつかの土地は荒れ地であるか不毛の土地であることによって買主を見つけられなかった。それ故に測量地図上に次のように書き加えられた、つまり「共有の牧草地の状態にある」と。そして時には「ただ共有牧草地としてのみ(使われる)」と記載されることもあった。その所有権はその土地の境界が接する隣人達の(共有の)所有となっていた。このような種類の土地、つまり共有牧草地は、また今日でもいくつかの割当てられた土地において(隣接して)存在している場合がある。]

-シクルス・フラックスの p. 157:Inscribuntur et “compascua”; quod est genus quasi subsecivorum, sive loca quae proximi quique vicini, id est qui ea contingunt, pascua … (Lücke).

[(測量地図上に)「共同牧草地」と書かれているもの;それが subseciva の類いの土地であるか、またはその土地の近隣の複数の隣人達の(共有の)土地であるか、それがこの類いの土地が発生する理由であり、牧草地が…(テキスト欠落)。]

-ヒュギヌスス、De lim. const. p.201, 12:Siqua compascua aut silvae fundis concessae fuerint, quo jure datae sint formis inscribemus. Multis coloniis immanitas agri vicit adsignationem, et cum plus terrae quam datum erat superesset, proximis possessoribus datum est in commune nomine compascuorum: haec in forma similiter comprehensa ostendemus. Haec amplius quam acceptas acceperunt, sed ut in commune haberent.

[もし共有牧草地または森林が土地に付与されているならば、それがどういう権利で与えられているかを我々(測量人)は測量地図に書き込むだろう。多くの植民市において広大なサイズの土地を割当てることに成功し、そしてこれらの与えられた土地以外に余っていた土地があったので、それらは(近隣の)土地の所有者である隣人達の共同の所有物として compascuus の名前で与えられた:この土地については測量地図上においても同様に把握され、その旨我々(測量人)は明示する。この土地は元々(割当てで)受け取った土地以外の土地として受け取るが、しかしそれは共有の形で保持する。]

- Aggenius Urbicus≪フロンティヌスの著書で引用されている技術書の著者≫の引用部分である p. 15 については後で論じる。

(二つの相違点の内の)もう一つ明らかな点は、この Ager compascuus に対する権利の保護が特別なものであったということである。「もしその土地が Ager compascuus であるならば」とキケロは言う(トピカ 12)「その権利とは共有地で家畜に草を食べさせることである」≪キケロは comasucuus と compascere を同族語(coniugata)の例として出している≫その対立物は明らかであり、つまり公共の土地において、つまりpascua publica において、ある「種別」、つまりここでは個人の権利としての、訴訟において保護される牧草地としての権利への請求権は成立していないのである。この牧草地としての権利として保護された訴えがどういう類いのものであったかは、もちろん知られていない。ひょっとするとキケロの時代においては事実上、ペルニーチェ≪Lothar Anton Alfred Pernice、1841~1901年、ドイツのローマ法学者≫が推測しているように、イェーリング流の≪Rudolf von Jhering、1818~1892年、ドイツの法学者。責任ある市民は自分の権利擁護のために戦うべきという義務を主張した「権利のための闘争(Der Kampf ums Recht)」という書籍はベストセラーになり26ヶ国語に翻訳された。≫応急的な権利訴求手段である actio injuriarum ≪不正行為に対する訴訟、名誉毀損、肉体への暴力、プライバシー侵害などの行為に対して訴えを起すもの≫に訴えるものとして理解すべきなのかもしれない。より古い時代については私は次のように考える。つまり耕地に対しての正当な持分関係を確立するための手段として controversia de modo があったのとまったく同じように、牧草地としての権利を得る上でそれに使えるように構成された何かの法的手段が存在した、ということである 4)。

4) フロンティヌスの p. 48, 26, 49(そしてそれについての Aggenius Urbics の p. 15,

28):de eorum (scil. der compascua) proprietate jus ordinarium solet moveri, non sine interventu mensurarum, quoniam demonstrandum est quatenus sit assignatus ager.

[その(compascuaの)所有権については通常の法的手続きが進められることが多いが、測量が介在しない訳ではない。何故ならばある土地がどこまで割当てられているのかをはっきりさせる必要があるからである。]

こことまた先の注釈で引用した箇所についてフロンティヌスは compasucua を controversia de

proprietate ≪所有権についての訴訟≫のカテゴリーの中で扱っている。測量人達は概して fundus

への個々の付属物――耕地区画、森林の伐採権、牧草地としての権利への請求権の行使を――controversia de

proprietateとして取り扱っている。共有牧草地についての持ち分はまさに元々は全く同じように、かつまた実際的な行使においては大きく異ならない程度に「所有権」の対象物であり、それは耕地ゲマインシャフトの中で耕地についての持ち分と同様であった。そのことから、ドイツのアルメンデ[共有地]のように,それらが容易に普通の共有の所有権となることが出来るのは明らかである。もちろん D. 20 §1 それ自体の場合においても si servitus vincidetur (8,5)(スカエウォラでは: Plures ex municipibus qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut jus compascendi haberent, mercati sunt, idque etiam a successoribus eorum est observatum; sed nonnulli ex his, qui hoc jus habebant, praedia sua illa propria venumdederunt; quaero, an in venditione etiam jus illud secutum sit praedia, quum ejus voluntatis venditores fuerint, ut et hoc alienarent? [wird bejaht, sodann weiter:] Item quaero, an, quum pars illorum propriorum fundorum legato ad aliquem transmissa sit, aliquid juris secum hujus compascui traxerit? Resp., quum id quoque jus fundi, qui legatus esset, videretur, id quoque cessurum legatario)

[異なる農地を所有していたムニキピウムの複数の住民が共通の放牧地を購入し、それによって共同の牧草地を持つことにした。そしてその土地は彼らの相続人によっても保持されている;しかしこの権利を持っていたこれらの者の中で何人かは、自身の遺産であるその土地を売却した;私は問うが、その売却において、売主の意向がそうであった時に、その権利も共同所有権から分割されて土地と一緒に譲渡されたのか?【これは肯定される。そして更に:】同じく私は問う。fundusの所有権の一部が遺産として誰かに渡された場合に、この共同牧草地の分割された権利も移転されるのか?ある者が答えて、遺産として受け取った土地の権利が、その土地に付属するものと見なされる場合は、その権利もまた相続人に移転されると。]≪【】はヴェーバーの追記≫

という部分は、通常の共同所有権が本当に存在していたのか疑わしく思える。(権利分割請求か?)もっとも通常はそれはもちろん可能なことであったが。考慮すべきことはいずれにせよ個々の fundus を個々人の所有に属するとしている描写であり、そして次の可能性が考えられるだろう。つまり、ここで取り扱われているのは賃貸借によるか、あるいは永代借地としてか、または購入されたか(ager quaestorius の権利で)である公有地の耕作で所有権が与えられていない場合であるということである。この場合、次のように考えられるかもしれない。つまり、この文書で主張されているように、単なる行政的に保護された権限ではなく、ある権利が得られたのであり、――そこにおいては古い制度であるアルメンデへの準拠が起きているのかもしれない。比較すべきなのは:キケロの pro Quincto. c. 6 の最後の部分である。アリメンタ制度の表≪Alimentartafeln、皇帝ネルウァやトラヤヌスの時代に設けられた貧しい家庭の子供や孤児への福祉制度。その財源として土地所有者からの寄付が使われた。≫(Veleja col. 4,、84行目、 Baebiani col. 2、49行目)の中に付属物として共通の fundus とsaltus ≪小道≫について言及されている。この制度はつまり、私が思うには、次のような人間関係を否定している。その人間関係とは、例えば耕地ゲマインシャフトの成立の際のそれとか、そして後には農地の錯綜状態や古代の土地制度の残滓である諸状態がまだ支配的であったとか、あるいは存在していたに違いないというそういう人間関係である。全ての他の状態との類推の中で、当時に唯一適用出来るのが、耕地においてある者がゲノッセンシャフトの成員として持分を耕地において所有していたということであり、そして確かにその当時牧草地の権利の範囲はフーフェの権利に従って決められていたし、そして共同牧草地の権利というのは全ての土地区画所有者に与えられていたのではなく、ただ “fundus” の資格者にのみ牧草地において割当てられていた。同様に次に耕地の分割と合併が行われた時、個々の土地所有者に一定のユゲラの面積の土地が改めて割当てられたのであるが、その分割と併合はアルメンデの共有地においては、それが以前と同一の物として一般的にある土地ゲマインデの牧草地という古い形で成立していた限りにおいては、次の結果、つまり一定の面積の土地区画についてある決まった面積が――それが全員同じ面積であったというのは疑わしいが――飼育している家畜の数に応じて割当てられ、部分的にはまた使用料の支払いに応じて割当てられた、につながったのである。土地の(再)割当てによる耕地の併合においては常にまた共有地の設定が同時に行われており、そして明らかなこととしては、そこに植民市があったと推定される場所においては、それまでのそこの土地の所有者の権利を取上げることを意図せず、むしろアルメンデを拡張された領域の中に編入することで必然的に生じる土地面積の余剰部分が得られたのであり、また元からの土地所有者は分割割当てによって一つにまとまった土地区画を得ることと経済的に解放された地位を得ることが、アルメンデの喪失という損を埋め合わせた、と信じられていたのである 5)。

5) シクルス・フラックスの p. 155, 20 の併合された土地の所有者について: … in locum ejus quod in diverso erat majorem partem accepit … [彼らに割当てられた土地はそれぞれ面積が異なっていたが、彼らはその大部分を(不平不満なく)受け取っている。]このことは次の場合においてのみ可能である。つまり、土地の併合においてはまた、新たに割当てられる面積が以前耕地として持っていた総面積よりも大きかった場合であり、そしてこのやり方はただアルメンデを同時に分割することによってのみ可能であった。

というのもこういった農地の分配はまた、既に注記したように、おそらくはイタリアにおいて古代ゲルマンの土地制度と同様に根源的なものとして成立した基礎原理、つまりフーフェの土地を所有する農民のみが、その耕地に定住している全員ではなく、牧草地の権利を与えられたということと、またそれ故に古いフーフェのある種の土地ゲマインデが成立していたこと、そういったことを一掃してしまった、――そして実際のところそのことは、土地区画の(実質的)所有者が Usukapion ≪時効による取得≫が認められることによって、フーフェの土地を所持する農民と同列の位置に置かれるようになった後は、よる古い時代の(一部の農民にのみ認められていた)権利状態を得ることが、長い時間をかけずに≪時効取得は2年≫可能となり、それについて仮定されるのは、ここで考えて来たようなやり方で同様のことが実際に起きていたということである。フーフェの土地を所持する農民とそうでない者の違いはもはや確認することが出来なくなっていたし、また人がそこからその制度を存続させようとしていた限りにおいて、人は土地の正当な所有者を見分けるためには、牧草地の土地に境界を示すものを設置するような外面的な手段に拠るしかなかった 6)。

6) 注3で引用した箇所を参照。

こうした人間関係の全体の扱いは、それ故にまたより後の時代のローマの耕地制度のこれ以外の他の全ての共通経済においての敵対的傾向に合致するのであり、それについては既に前述の箇所で見て来た。

もちろん ager compascuus は意味においてこの側面のみに限定される訳ではなく、それは土地領域を ager publicus 6a) に取られてしまうことになったのである。

6a) ここで意味しているのは:一般的な家畜へ草を食べさせることの自由と占有権の基盤となる土地に対してである。

a.u.c. 643年(BC111年)の土地改革法は、イタリアの ager publicus について25行目で次のように規定している:

neive is ager compascuus esto, neive quis … defendito quo mi(nus quei v)elit compascere liceat.

[この土地は(もはや特定の権利者だけの)共有牧草地ではない、誰も…そこで家畜に草を食べさせようと欲する者を閉め出すことは許されない。]

ager compascuus と、共有牧草地ではない ager publicus との対比を明確にするならば、前者ではある特定の土地ゲマインシャフトのメンバーのみに排他的に牧草地の使用権を与えているのに対し、ager publicusの方では特徴的なことは、上記の lex agrari の同じ箇所で規定された、ager compascuus にぴての占有権の排除、といことが実際には本質的な要素であった。この両方について、周知のように、またゲルマン族のアルメンデと共有のマルク≪アルメンデよりも広い範囲での共有地≫が所有という面で対立していたのに対応している。