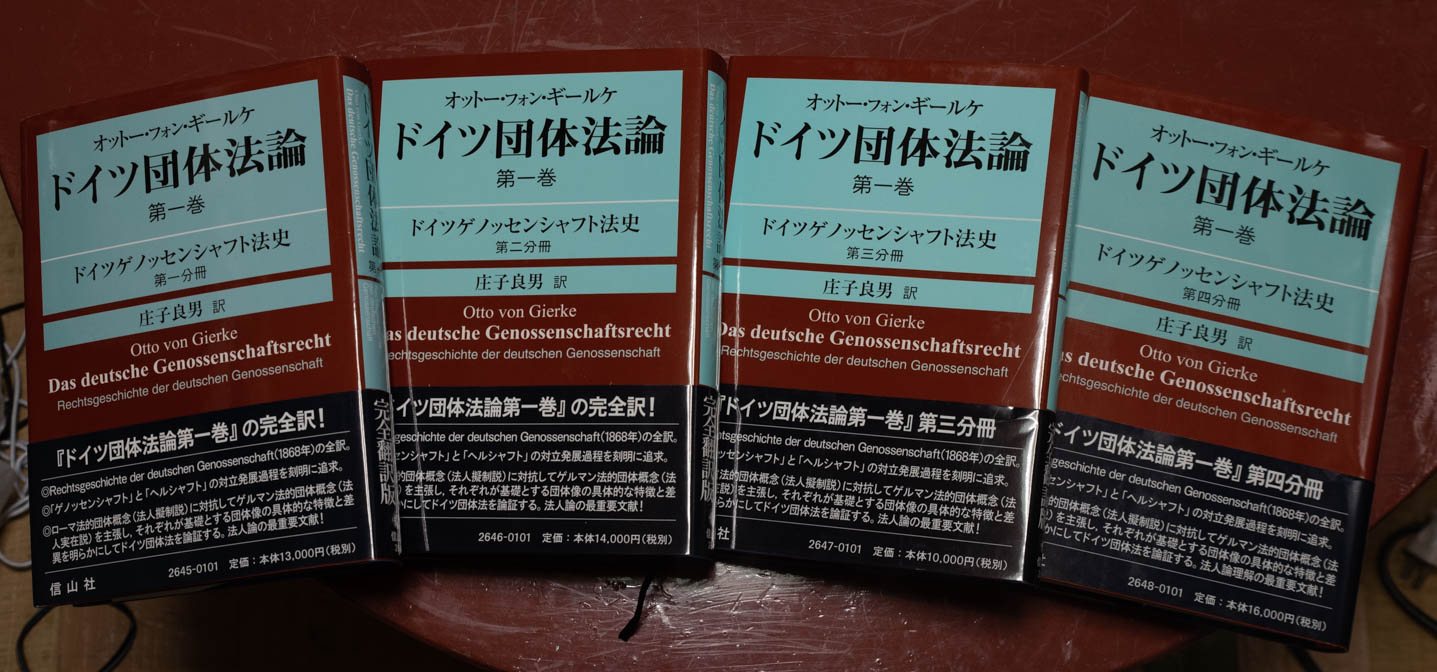

ヴェーバーの「理解社会学のカテゴリー」、理解社会学の意味をもう一度自分なりに考えなおすため、最近写真に写っている複数の書籍を、「同時に」少しずつ読んでいます。とはいってもどれもほんの少しを読んだだけであり、まだ結論を出すには早すぎますが、それでも私なりに見えて来たものがあるので、途中経過の記録という意味でアップします。

まず「理解社会学のカテゴリー」自体をヴェーバーが後にどう評価しているかと言うと、それは「社会学の根本概念」の冒頭にありますが、「社会学の根本概念」での規定と合わせて、「こうした入門的な概念規定はたしかに欠くことができないものであるが、しかしそれはいきおい抽象的かつ没現実的 (Wirklichkeitsfremd) とならざるをえない。」としています。(恒星社厚生閣、阿閉・内藤訳、P.5)”Wirklichkeitsfremd”はもっと噛み砕けば「現実とは縁遠い」ということです。こうした述懐が、「理解社会学のカテゴリー」を書いて、その後「経済と社会」の旧稿を書いて、そして第1次世界大戦によるインターバルの後に書かれているというのは非常に興味深いです。このことは私自身、「経済と社会」の旧稿を含む一通りを通読して、同様に感じた所です。もちろん旧稿を読むのに「理解社会学のカテゴリー」の用語法をまず知っておく必要性があるのは当然のことで何も否定しませんが、果たしてそれが「頭」というほど全体を支配している方法論なのかというと疑問です。もちろん法社会学での法教義学と法社会学の区別といった概念的な所では「カテゴリー」の概念は上手く使われています。しかし、法社会学の後半部、支配、都市、宗教といった歴史上の具体的な部分を扱う場所については、ヴェーバーが自身言うように「現実とは縁遠い」概念であり、それが有効に働いているとは思えません。私自身が旧稿に対する「カテゴリー」の位置付けを形容するのであれば、それは「頭」というより音楽用語での「通奏低音」みたいなものではないかと。

写真に写っているような書籍を眺めだして段々と見えて来た、「理解社会学のカテゴリー」(および一連の科学論文)をヴェーバーが書いた動機と言うのは、

(1)19世紀後半の国民経済学に顕著な科学と倫理を一緒にしたような学問のあり方への批判(グスタフ・フォン・シュモラー、「国民経済、国民経済学および方法」、日本経済評論社、田村信一訳、P.172、原著:1911年「古い宗教・道徳体系、古い国家理論、古い国民経済学は、存在・事象を説明しようとするよりも、むしろ価値判断と理想に立脚して当為Sollenを説教しようとすいる目的をもっていたといっても過言ではない。」→シュモラーはヴェーバーとの価値判断論争で有名ですが、だからといってシュモラーが学問と価値判断をまぜこぜにしている訳ではなく、シュモラーもまた古い国民経済学から訣別しようとしていました。シュモラーとヴェーバーの違いは「客観的な」価値判断というものが成立するかどうかという点です。)

(2)19世紀後半に優勢だった「心理学が全ての科学の基礎である」(心理学主義)という考え方からはっきりと自分の立場を別にすること。(この点はフッサールがやったこととほぼ同じ。またテンニースの後継者の社会学者フィーアカントがまさに心理学主義的な社会学を提唱した。)

(3)マルクス主義における唯物論、史的弁証法、あるいは唯物論の逆の唯心論(シュタムラー)、国家有機体説(ヘーゲル、ロッシャー他)など、複雑な歴史の諸現象を単純な枠組みで全て説明してしまうような乱暴な方法論からの訣別

(4)人間集団を表現するタームを日常的な用語法からはっきり切り離して、ある程度厳密で科学的な定義を与えること(おそらくゴットルの影響?)

(5)ジンメル的なすべてを人間の表象に還元し、歴史における客観的事実を認めない立場との差別化

(6)メンガーとシュモラーの間で行われたいわゆる「方法論争」に対するヴェーバーなりの応答。メンガーらが経済学で行った「限界効用」という基礎概念に基づく分析の社会学版を検討しようとした。

といったことではないかと思います。フッサールの書籍のタイトルをもじれば、「厳密な科学としての社会経済学」を打ち立てようという、ある意味野心的試みかと思います。それはいいのですが、「経済と社会」がそもそも教科書として書かれたということを考えれば、ヴェーバーがやはり「社会学の根本概念」の緒言で書いているように、あまりにペダンチックだと思います。ミュンヘン大学の学生が「理解社会学のカテゴリー」をほとんど理解しなかったすれば、それは「教科書」としては失格ということになります。