ここの所、宗教社会学研究の準備として、旧約聖書やクルアーン、そして神道の本などを読んでいますが、その関連で清水俊史の「ブッダという男 ――初期仏典を読みとく」というのも読了しました。ところがこの本の後書きにとんでもないことが書いてあって、この著者がある本を出そうとし、その中である有名な仏教学者の説を批判していたところ、その学者とその指導教官から呼び出しを受け、本を出せば大学教官の職に就けないようにする、と脅かされたそうです。折原浩先生が日本の学者が論争しないことを嘆かれていますが、論争しないどころか裏でそんなまさしくアカハラをやっているということに暗澹たる思いでした。

ここの所、宗教社会学研究の準備として、旧約聖書やクルアーン、そして神道の本などを読んでいますが、その関連で清水俊史の「ブッダという男 ――初期仏典を読みとく」というのも読了しました。ところがこの本の後書きにとんでもないことが書いてあって、この著者がある本を出そうとし、その中である有名な仏教学者の説を批判していたところ、その学者とその指導教官から呼び出しを受け、本を出せば大学教官の職に就けないようにする、と脅かされたそうです。折原浩先生が日本の学者が論争しないことを嘆かれていますが、論争しないどころか裏でそんなまさしくアカハラをやっているということに暗澹たる思いでした。

その関連で折原浩先生の批判を読み直していたのですが、ただ先生の批判にも問題と限界を感じました。それは論争しない学者を、学者にももとる、といった道義的・個人的な批判に終わっていることです。折原浩先生から大学でデュルケームの「自殺論」について学びましたが、そこで一番目からうろこが落ちた思いだったのが、冒頭の個人の性格の問題と考えられがちな自殺が実は巨視的に統計をからめて眺めれば、立派な社会現象である、ということでした。社会学であるならば、日本の学者が論争しないことを非難するだけではなく、それがどういう社会構造・社会風土に関連しているのかを分析し、個人の努力だけでなく社会として改善していくのにはどうしたらいいか、という方向に発展させるべきと思いますが、実際は残念ながらまるで進んでいません。古来からの日本論で、アメリカのルース・ベネディクトの「菊と刀」、土居健郎の「甘えの構造」、中根千枝の「タテ社会の人間関係」に匹敵するような日本社会論・日本人論を日本の社会学者が出したという例を私は寡聞にして知りません。また最近ビジネスの世界では非常に有名になった「心理的安全性」も提唱者のエドモンドソンは組織行動学・心理学者ですが、その内容はまさに社会学が扱ってしかるべきものだと思います。上記の清水俊史の例で見る限り、日本でもっとも心理的安全性の無い組織がアカデミズムの世界なんでしょうけど。

カテゴリー: ヴェーバーに関する有用なコンテンツ

マイツェン門下の二人

ヴェーバーの「ローマ土地制度史」を訳していて、あまりにもドイツのフーフェ、マルク、アルメンデとかゲノッセンシャフトとかを無邪気にローマ史に適用するのが気になっています。これは明らかにヴェーバーの師であるマイツェンの影響だと思いますが、それを確認したくて、マイツェンの”Siedelung und Agrarwesen”をAmazonで購入しました。ところが、販売ページにはそんなことは書いてなかったのに、届いたものは第3巻だけの内容でした。これは統計とか地図、家屋の絵なんかの資料集みたいな巻で、これはこれで面白いのですが、マイツェンがどういうことを述べていたかは、1、2巻を参照する必要があります。それで調べていたら何とWeb上にフリーのテキストがありました。ドイツ語のWikipediaで、August Meitzenの項の下部にリンクがあります。

ヴェーバーの「ローマ土地制度史」を訳していて、あまりにもドイツのフーフェ、マルク、アルメンデとかゲノッセンシャフトとかを無邪気にローマ史に適用するのが気になっています。これは明らかにヴェーバーの師であるマイツェンの影響だと思いますが、それを確認したくて、マイツェンの”Siedelung und Agrarwesen”をAmazonで購入しました。ところが、販売ページにはそんなことは書いてなかったのに、届いたものは第3巻だけの内容でした。これは統計とか地図、家屋の絵なんかの資料集みたいな巻で、これはこれで面白いのですが、マイツェンがどういうことを述べていたかは、1、2巻を参照する必要があります。それで調べていたら何とWeb上にフリーのテキストがありました。ドイツ語のWikipediaで、August Meitzenの項の下部にリンクがあります。

https://www.archive.org/details/siedelungundagra01meituoft

https://www.archive.org/details/siedelungundagra02meituoft

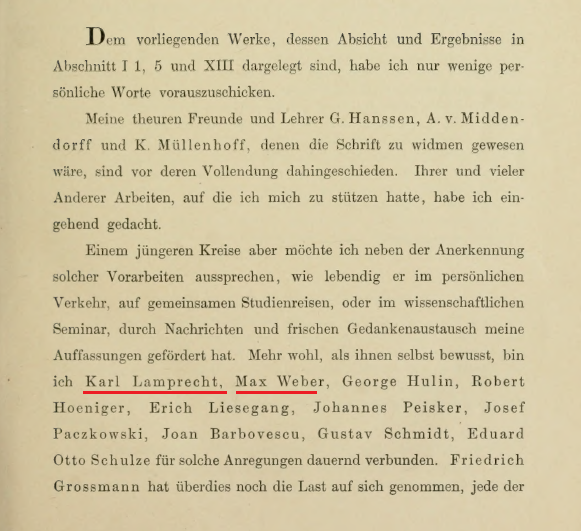

それで序文をちょっと眺めていたのですが、マイツェンは気さくな人柄なのか、同僚とか自分の先生への感謝だけでなく、多くの年下の自分の学生にも感謝の言葉を贈っています。一緒に調査旅行に行ったり、セミナーを開いたりしていたみたいで、何だか楽しそうです。ヴェーバーはその2番目に言及されていますが、トップに言及されているのが、何とカール・ランプレヒト!ヴェーバーより8歳年長ですが、この二人がいわば同門というのは知りませんでした。ヴェーバーは、いわゆる「ランプレヒト論争」の際にランプレヒトを典型的なディレッタントだとか山師と呼んで批判しています。

本文はちょっとだけ眺めただけですが、いきなり先日調べるのに苦労したReebning(デンマークでの耕地整理)が出て来ましたので、やはりヴェーバーへの影響は大きいようです。(念のため、この本の出版は1895年で、ヴェーバーの「ローマ土地制度史」より後です。第3巻でヴェーバーが附録で付けたアラウシオの耕地図をマイツェンも引用していて、ヴェーバーが使ったことにも言及しています。)

ラテン語の英訳:ChatGPT4 対 古典語学者

ヴェーバーの「ローマ土地制度史」で今訳しているところで、ラテン語のフレーズが出て来たので、ChatGPT4に訳させてみました。なおより正確にと思って英語で質問し、英語に訳させています。また最初はヴェーバーの引用のままで訳しましたが、全集の注によるとオリジナルの文から一語抜けているとのことなので、それを入れて再度訳させました。結果として、私は(文脈も考え)正しく訳していると判定しました。また「土地」という言葉はまったく入っていないにも関わらず、土地に関する文章だということを理解しています。

=========================

You

Translate the following ancient latin sentence into English: compluribus provinciis solum per universitatem populi est definitum.

ChatGPT

The sentence “compluribus provinciis solum per universitatem populi est definitum” can be translated into English as:

“In several provinces, the land is defined only by the collective agreement of the people.”

This translation interprets “compluribus provinciis” as referring to several provinces, “solum” as land or ground, “per universitatem populi” as through the collective or universal agreement of the people, and “est definitum” as is defined. The sentence suggests a concept of defining territorial boundaries or ownership based on the consensus or collective agreement of the population within those provinces.

You

I’m sorry one word was missing: “compluribus provinciis tributarium solum per universitatem populi est definitum” . Please translate it again.

ChatGPT

With the inclusion of the word “tributarium,” the sentence “compluribus provinciis tributarium solum per universitatem populi est definitum” translates to:

“In several provinces, the tribute-bearing land is defined only by the collective agreement of the people.”

Here, “tributarium” adds the notion of land that bears tribute, indicating that the sentence refers specifically to land from which taxes or tributes are collected. The translation thus suggests that in these provinces, the determination of which lands are subject to tribute is made collectively by the people.

==============================

日本語にすると「いくつかの属州において、課税対象の土地は、ただそこの住民の総意によって決定された。」となります。

ちなみに英訳がここをどう訳しているかというと、

”in many provinces the land is identified with the people (populus) which inhabits it.”

で文脈から言ってまったく意味不明の訳です。

(文脈は、ager per extremitatem mensura comprehensus が非課税地であり、神殿の所領とかローマから分離されたような特別の土地に適用されたと議論してきて、しかし実際にそれが行われたとされている地方の碑銘文が、通常の村落であり課税対象だったとあって、議論が否定されるのを、いや実際はそれらの土地で課税地は後で住民の総意で決められたのであり、全部が最初から課税地となっていた訳ではない、というものです。)

英訳者は古典語の学者だそうですが、まあ一語抜けているのを知らなかったというのを差し置いても、ChatGPT4にまったく負けています。こういう学者は淘汰されていくと思います。何度も紹介していますが、この英訳のレベルは非常に低いです。古典語の学者なのにラテン語を正しく訳していない箇所が多くありますし(それどころか注釈の中のラテン語文は削除して訳していなかったりします)、ドイツ語も間違えている所が多くあります。

ちょっとドイツ語の復習

今までのヴェーバーの論文の日本語訳でごく自然に、普通の疑問文で、次にsoとか付きの文が来る時に、疑問文を条件文として訳していました。ヴェーバーの論文には良く出て来ます。

これは間違っていないと思いますが、念のため再確認しました。

この論文が参考になります。

wennとかの条件接続詞が無い、単なる疑問文で、直説法であっても条件を表す場合が多くあります。堅苦しく書くなら条件接続詞+接続法(1式または2式)なんでしょうが。

よく考えたら、学生時代にヒットしたNenaの「ロックバルーンは99」(古い!)の冒頭の歌詞がまさしくそうでした。

Hast du etwas Zeit für mich

Dann singe ich ein Lied für dich

(ちょっと時間をくれるなら、歌を歌ってあげるわ。)

Hast du etwas zeit für mich?(時間くれる?)という疑問文がそのまま「時間をくれたら」という条件文になっている訳です。

まさかヴェーバーの文をNenaで説明するとは思いませんでした…

ギールケのゲノッセンシャフトと中根千枝先生の「タテ社会の人間関係」

「ゲノッセンシャフト」について、日本国語大辞典(精選版)は、「〘名〙 (Genossenschaft) 成員の自由意志に基づき契約によって成立する協同体。本来は、ローマ法的個人主義的団体の対立概念だったが、現在は主として協同組合をさすものとして用いられる。」と説明している。しかしこの「契約によって成立する」は明らかな間違いと思います。少なくともギールケが言っているゲノッセンシャフトに「契約が必須」などという定義はありません。ギールケのゲノッセンシャフトはドイツの歴史上存在した全ての団体に共通して存在する一種の団体形成原理です。そもそも古代ゲルマンの時代に「契約」によってゲノッセンシャフトが成立したなどという歴史的事実は存在しないでしょう。ギールケのゲノッセンシャフトにもっとも近いのは、これを発見したのは私が初めてではないかと思いますが、中根千枝先生の「タテ社会の人間関係」における「タテ」と「ヨコ」の概念でしょう。中根先生は「タテ」を親子のような垂直の人間関係、「ヨコ」を兄弟のような水平の人間関係と説明しており、これはそのままギールケのヘルシャフトとゲノッセンシャフトの説明と同じです。ただ中根千枝先生の「ヨコ」は主としてインドの様々な社会の分析から得られたもので、カーストのような層を成した上下関係の下での同一カーストメンバー間の協力関係のような点に重きを置いています。そういう意味でちょっとギールケとは違うかもしれませんが、ギールケは「ドイツ団体法論」の史的決疑論分析の中で、どうみてもヘルシャフト的な人間集団の中にさえ、それでも同僚的なゲノッセンシャフト的関係を見出そうとしていますので、そういう意味ではやはり同じかもしれません。ちなみに現代のドイツでのゲノッセンシャフトはいわゆる生活協同組合のようなもので、ギールケの基本概念とはまるで違いますのでご注意ください。ヴェーバーはゲノッセンシャフトという言葉はあまり使っていません。おそらくギールケのゲノッセンシャフト論の中に「ゲルマン民族の精神」のようなある意味非科学的でアプリオリなものを見出していて、それでわざと避けているように思います。

「ゲノッセンシャフト」について、日本国語大辞典(精選版)は、「〘名〙 (Genossenschaft) 成員の自由意志に基づき契約によって成立する協同体。本来は、ローマ法的個人主義的団体の対立概念だったが、現在は主として協同組合をさすものとして用いられる。」と説明している。しかしこの「契約によって成立する」は明らかな間違いと思います。少なくともギールケが言っているゲノッセンシャフトに「契約が必須」などという定義はありません。ギールケのゲノッセンシャフトはドイツの歴史上存在した全ての団体に共通して存在する一種の団体形成原理です。そもそも古代ゲルマンの時代に「契約」によってゲノッセンシャフトが成立したなどという歴史的事実は存在しないでしょう。ギールケのゲノッセンシャフトにもっとも近いのは、これを発見したのは私が初めてではないかと思いますが、中根千枝先生の「タテ社会の人間関係」における「タテ」と「ヨコ」の概念でしょう。中根先生は「タテ」を親子のような垂直の人間関係、「ヨコ」を兄弟のような水平の人間関係と説明しており、これはそのままギールケのヘルシャフトとゲノッセンシャフトの説明と同じです。ただ中根千枝先生の「ヨコ」は主としてインドの様々な社会の分析から得られたもので、カーストのような層を成した上下関係の下での同一カーストメンバー間の協力関係のような点に重きを置いています。そういう意味でちょっとギールケとは違うかもしれませんが、ギールケは「ドイツ団体法論」の史的決疑論分析の中で、どうみてもヘルシャフト的な人間集団の中にさえ、それでも同僚的なゲノッセンシャフト的関係を見出そうとしていますので、そういう意味ではやはり同じかもしれません。ちなみに現代のドイツでのゲノッセンシャフトはいわゆる生活協同組合のようなもので、ギールケの基本概念とはまるで違いますのでご注意ください。ヴェーバーはゲノッセンシャフトという言葉はあまり使っていません。おそらくギールケのゲノッセンシャフト論の中に「ゲルマン民族の精神」のようなある意味非科学的でアプリオリなものを見出していて、それでわざと避けているように思います。

いわゆるヴェーバー・テーゼとヴェーバーの研究方法

ヴェーバーが1918年にウィーン大学で宗教社会学の講義を行った時、その題名は「唯物史観の積極的批判」でした。このことは、少なくともヴェーバー自身が自分の宗教社会学の意義(の主な一つ)は唯物史観への反証、批判であることを自覚していた、ということを示していると思います。しかしだからと言ってヴェーバーは、下部構造である経済が上部構造である宗教を規定するのではなく、その逆である、と主張したのではありません。というのも、ヴェーバーは1907年に「R・シュタムラーにおける唯物史観の『克服』」という論文を発表して、シュタムラーの主張は、いわば唯心論であって、マルクス主義の経済を宗教その他のものに置き換えただけではないかという批判をしているからです。

いわゆるヴェーバー・テーゼについて、私はラッハファールの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神の間には親和関係はあるが、因果関係ではない」という主張に基本的に賛成します。統計学で言えば、「相関関係は必ずしも因果関係ではない」というのとまったく同じです。それから以前書きましたが、このラッハファールの批判を受けて、思考実験で他の要素は全て揃っていたけれど、プロテスタンティズムの倫理が欠けていた場合資本主義は発生しなかった、ということを検証するために、インドや中国他を研究したというのも、ヴェーバーが本当にそう思っていたかどうかは別にして、科学的にはナンセンスだと考えています。しかし、ヴェーバーを評価すべきなのは、仮にそうした目的があったとしても、短兵急に各文明での支配的宗教の倫理と資本主義に向かう経済発展のみに限定した研究は行っていないということです。「ヒンドゥー教と仏教」にしても「儒教と道教」にしてもきわめて回りくどいと思われるくらい、歴史や政治やその他の文明の全体像を把握することに多くのページが費やされています。ともかく私は、文明を評価・研究する上で、非常に特殊な2つの要素だけに着目してそれの相関・因果関係を研究するというのは、そもそもそうした要素が他の要素を無視してそれだけ切り出せるのか、という疑問も含めて問題があると思っています。ですが実際のヴェーバーの研究は、少なくとも視点としては総合的なものを失っていないと思います。なので私が提唱している様々な要素、パラメーターを使った比較研究というのを、ヴェーバー自身も数理的ではないですが、ある程度まではやっていたと考えています。そもそもヴェーバーの学問領域が、社会学だけでなく、国民経済学、政治学、法学、歴史学、哲学、と多岐に渡っていることもその傍証になるかと思います。

マハラノビス距離の社会学への応用

ChatGPT-4に、私がここで提唱している、マハラノビス距離を異なる文明・歴史を持つ社会の比較に応用可能か、と聞いたら、非常にポジティブな回答が出ました。

社会学において、異なる文明や歴史を持つ複数の社会を比較する際、多変量データを使用することが考えられます。例えば、教育、経済、健康、政治の指標など、多くの変数を組み合わせて社会を特徴づけることができるでしょう。

このような複数の変数を持つデータにマハラノビス距離を応用することで、変数間の相関構造を考慮しつつ、異なる社会間の「距離」や「類似性」を計算することができると考えられます。

しかしながら、注意点として:

- 変数の選択:どの変数を選ぶかは非常に重要です。選ばれた変数が文明や歴史の特徴を正確に反映しているかどうかを検討する必要があります。

- データの品質:使用するデータの品質や完全性も重要です。不完全なデータやバイアスのあるデータを使用すると、正確な比較が難しくなります。

- 文化的・歴史的な背景の理解:数理的な手法だけでは十分ではありません。文化的・歴史的な背景を深く理解することで、得られた結果に対する解釈や意義を深めることができます。

以上の点を考慮しつつ、マハラノビス距離を社会学的な文脈で応用することは十分に可能であり、有意義な結果をもたらす可能性があります。

マハラノビス距離と生成AI

以前ここで、異なる社会や文明を比較する方法としてマハラノビス距離が使えるのではないか、と書いたことがあります。

最近仕事がらみで生成AIを色々調べています。その中で学習する文書をベクトル化する技術をEmbeddingと呼びますが、これが実にマハラノビス距離と深い関係があることを発見しました。

論より証拠で、Chat-GPT4に聞いてみた結果が以下です。

Q: 生成AIのEmbeddingは、マハラノビス距離と関連がありますか?

A: ChatGPT

はい、マハラノビス距離と生成AIのembeddingには関連があります。マハラノビス距離は、特徴空間において、データの分布を考慮して2つの点またはデータセット間の距離を測定する方法を提供します。生成モデルのembeddingは、高次元データを低次元空間にマッピングし、データ間の関係を捉える役割を果たします。

具体的には、生成モデルが学習する過程で、データの内部構造やデータ間の関係を学習し、これらの情報を低次元のembedding空間にエンコードします。マハラノビス距離を利用することで、この低次元空間においてデータ点間の相対的な距離をより適切に計算し、クラスタリングや異常検知、類似度計算など多くのタスクを効果的に行える可能性があります。マハラノビス距離は、特にデータの分布が正規である場合や共分散行列が利用可能な状況で有用です。

手作業で、様々な文明の多次元ベクトル空間を作りそのマハラノビス距離を求めるのは非常に手間がかかりますが、それこそ生成AIが使えるのではないかと期待しています。文系の学問もいまや大きく変わろうとしています。

ChatGPTの有償版(GPT-4.0)を使い始めました。

ChatGPTについて、有償版(GPT-4.0)を契約して使い始めました。月20ドルです。まだ色々試している段階ですが、3.5に比べ確実に進化しています。以下は一例:

質問

ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーの学問に対するディルタイの解釈学の影響について教えてください。

マックス・ヴェーバー(1864年-1920年)とヴィルヘルム・ディルタイ(1833年-1911年)は19世紀と20世紀初頭のドイツの著名な社会科学者で、ともに社会科学の方法論とその本質に対する理解を深めるための作業に従事していました。それぞれが独自のアプローチを持っていましたが、ヴェーバーの作業は間違いなくディルタイの影響を受けていました。

ディルタイは社会科学の研究方法についての重要な考えを提供しました。彼は「理解」(Verstehen)という概念を通じて、社会科学が自然科学とは異なる独自の方法で行われるべきだと主張しました。ディルタイにとって、「理解」は他者の体験、意図、感情に対する洞察や共感を意味します。これは、人間の行動が単に観察可能な事象ではなく、それらが意味を持つ文脈において理解されるべきであるという彼の信念を反映しています。

マックス・ヴェーバーはディルタイの「理解」の概念を引き継ぎ、それを彼自身の社会学の方法論に組み込みました。ヴェーバーは社会科学が行動主義や経験主義の視点だけでなく、「理解」の視点からもアプローチする必要があると認識しました。彼は個々の行動がそれ自体で意味を持つだけでなく、それが集団や文化全体の複雑な文脈にどのように適合するかを理解することを重視しました。これは彼の「理想的な型」の概念にも表れています。

したがって、ディルタイの影響はヴェーバーの社会学の中心的な要素であり、彼が個々の行動と社会全体のダイナミクスを理解するためのツールとして使用しました。ヴェーバーはディルタイの考え方を引き継ぎつつも、それを発展させて自己の理論フレームワークに組み込むことで、新しい視点を提供しました。

ドイツ語翻訳ツールとしてのChatGPT

ChatGPTは外国語翻訳ツールとしては非常に有用で、例えば英語のメールを作成させるのでも、従来は日本語メール作成→翻訳という手順が必要でしたが、ChatGPTでは「~という内容の英文メールを作成して」で済み、そしてかなり程度の良いものを作ってくれます。

また純粋な翻訳ツールとして見た場合でも、従来のGoogle翻訳などに比べてはるかに精度的には上がっています。従来の翻訳ツールは要するに語学的な翻訳ツールでしかありませんが、生成AIは背後に膨大な世界知識を持っていますので、それが翻訳の質に大きく貢献しています。

以下、「ローマ土地制度史」の序文の所の、ドイツ語-ChatGPTの日本語訳-拙訳です。精密な解読というレベルではもちろんなくかなり端折った訳ですが、ざっとどういう内容が書いてあるかの理解には十分使用可能と思います。「農業」と訳されている部分の多くは正確には「土地制度」ですが、これは人間も間違えていますので、仕方がないかなと思います。

Vorbemerkung.

Die nachstehenden Untersuchungen können wohl nicht den Anspruch erheben, vollkommen das zu halten, was der Titel verspricht. Sie behandeln verschiedene Erscheinungen des römischen Staats- und Privatrechts unter einem einseitigen Gesichtspunkt: dem ihrer praktischen Bedeutung für die Entwickelung der agrarischen Verhältnisse.

Die ersten Kapitel versuchen den Zusammenhang der verschiedenen Aufmessungsformen des römischen Ackers mit dessen staats- und privatrechtlichen Qualitäten und die praktische Bedeutung dieser letzteren klar zu legen; sie unternehmen es auch, durch Rückschlüsse aus späteren Erscheinungen eine Anschauung von den Ausgangspunkten der agrarischen Entwickelung Roms zu gewinnen, und ich bin mir bewusst, bezüglich dieser Partien der Darstellung dem Vorwurfe mich auszusetzen, vielfach wesentlich konstruktiv verfahren zu

sein. Indessen dass die Konstruktion auf diesem Gebiet entbehrlich sei, wird nach Lage der Quellen niemand behaupten wollen, und gerade auf dem Gebiet der Agrargeschichte gibt es Fälle, wo man mit Schlüssen aus der »Natur der Sache« weiter kommt und relativ sicherer geht als auf anderen Gebieten. Die Organisation agrarischer Gemeinschaften bietet eben, wenn gewisse Grundlagen feststehen, nur eine beschränkte Zahl von Möglichkeiten. Es war nun hier die Aufgabe, rein experimentell zu untersuchen, ob, wenn man diejenigen Saiten des römischen Agrarwesens, welche unter dem Schutt der Jahrtausende für uns noch erreichbar zu Tage liegen, gemäss den jedem

Agrarhistoriker geläufigen Begriffen anschlägt, welche die Grundlage anderer indogermanischer Agrarverfassungen bilden, sie Accorde ergeben, oder ob sie sich stumm oder geradezu disharmonisch dazu verhalten — und ich möchte glauben, den Eindruck erreicht zu haben, dass ersteres der Fall ist. Es ist zunächst der Nachweis versucht worden, dass die Art der feldmesserischen Behandlung des römischen Bodens überhaupt in festem Zusammenhang steht einerseits mit den öffentlichrechtlichen Beziehungen der betreffenden

Territorien, andrerseits mit den privatrechtlichen Verhältnissen der Grundstücke. Inwieweit es dabei gelungen ist, die Art dieser Beziehungen im einzelnen nachzuweisen, ist mir zweifelhaft, es scheint mir aber schon ein Gewinn, wenn — wie ich glauben möchte — der Nachweis, dass ein Zusammenhang überhaupt besteht und zu ermitteln ist, als gelungen gelten kann. Stimmt man dem bei, so wird man, hoffe ich, auch den bunten Strauss von Hypothesen, welcher an diesem Punkte in die Darstellung hineingeflochten ist, und zahlreiche, vielleicht in der Form nicht immer vorsichtig gefasste Bemerkungen allgemeinerer Art mit in den Kauf nehmen oder doch milder beurteilen: das Bestehen eines Zusammenhanges zwischen zwei historischen Erscheinungen lässt sich nun einmal nicht in abstracto, sondern nur so zur Anschauung bringen, dass eine in sich geschlossene Ansicht über die Art, wie dieser Zusammenhang sich konkret gestaltet habe, vorgetragen wird.

ChatGPT

前書き:

以下の研究は、タイトルが約束することを完全に守ることを主張することはできないでしょう。それらは、一方的な視点でローマの公法と私法のさまざまな現象を扱っています。具体的な農業関係の発展における実用的な意義について述べます。最初の章では、ローマの土地測量方法とその公法的および私法的な性質、およびこれらの後者の実用的な意義の関連を明らかにしようとします。また、後の現象からの推論を通じて、ローマの農業発展の出発点についての観点を得ることも試みます。私は、この記述の一部において、多くの点で本質的に建設的な方法を取っているという非難を受けることについて自覚しています。ただし、情報源の状況を考慮すると、この領域での構築が不要であると主張する人はいないでしょう。農業史の領域では、「事柄の本質」に関する結論を他の領域よりも確実に導くことができる場合があります。特定の基礎が確立されている場合、農業共同体の組織は限られた可能性しか提供しません。したがって、ここでは実験的に、ローマの農業制度の弦が、数千年の土砂の下で私たちにまだ到達可能なものであるかのように、各農業史家にとって一般的な概念に基づいて鳴らされる場合、それが調和したコードを形成するか、無音またはまったく不調和な関係を持つかを調査することが目的でした。そして、私は前者の場合が起こるという印象を与えることができたと信じています。まず、ローマの土地測量の方法の性質が、関連する領域の公法的な関係と土地の私法的な関係と密接に関連していることを証明しようとしました。具体的な関係の性質を個別に証明することがどの程度成功したかは疑問ですが、関連性が存在し、それを特定することができることを証明できたと考えれば、それだけでも収穫です。それを認めるならば、私は、この段階で挿入されたさまざまな仮説や、おそらく常に慎重に構成されていない一般的なコメントを受け入れるか、少なくとも寛容な判断をすることを期待しています。歴史的な二つの現象の間に関連性が存在することは、抽象的にではなく、具体的にその関連性がどのように具体的に形成されたかについて統一された見解を示すことでしか視覚化することはできません。

拙訳(注釈類を削除)

序文

以下の研究においては、人がその表題から期待するような内容を完璧に行うことは、まったくもって約束出来ない。この研究はローマの国法と私法に関する様々な諸事実をある見地、即ちそれらが様々な土地制度の発達を促したという実質的な意義という見地から取上げる。

最初の章では次のことを試みている。つまり、ローマでの耕地に対する様々な測量方法とそれらの耕地自体との相互関係を明らかにすることと、そしてその耕地の国法および私法においての価値評価方法と、更にはその価値評価方法が持っていた実際的な意義を解明することである。そこではまた、次のことも試みている。つまり、後代の諸事象からの帰納的推論によって、ローマにおける土地制度の発展の出発点についての見解をまとめることである。その際に私は次のことについては自覚しているつもりである。つまり、この最初の章の記述において、本質的にはひたすら何らかの仮説や理論を作り出そうとしているだけではないかという非難を受ける可能性が高いということである。だからといって、この領域においての仮説・理論構築的なアプローチが無駄であるなどとは、この時代の文献史料の状態を知っている者は誰もそうは言わないであろう。そしてまさに土地制度史の領域においては、次のような場合が存在するのである。つまり、「事物の本性」 からいくつかの結論を得て先へ進み、他の領域におけるよりも相対的に見てより確からしさを高めることが出来た、そういう場合である。土地所有ゲマインシャフトの諸組織は、いくつかの条件が満たされている場合には、まさに限定された種類のものが存在していた可能性を確認出来る。ここでは純粋に実験的な研究を、次のテーマについて行うということが課題であった。そのテーマとは、ローマの土地制度の本質のある一面として、何千年紀の間の時間の中瓦礫に埋もれながらなお何とか我々に把握出来る状態にある史料類を、すべての土地制度史家におなじみの概念に沿う形で評価しようとする場合と、その本質として他のインドゲルマンの土地制度に関しての法形成を促進する根本原理となっている場合において、その根本原理が調和をもたらしているのか、それとも何も影響を与えていないのか、あるいはまったく逆に不協和をもたらしているのか、そういうことを研究するということが課題であった。――そして私としては、調和をもたらしたというのが正解であるという印象を得たのである。まず始めに、次の証明が試みられる。つまりローマの土地の土地測量上の取り扱いが、一般的に言ってある一面では当該の領土の公法における取り扱いと、また別の面では地所の私法における取り扱いとが、それぞれ密接に関連しているということについての証明である。その際にどの程度まで個々の事例においてそういった取り扱いの仕方の証明に成功したかということについては、私はあまり自信が無い。しかしながら次のような場合には成果を上げたと言えるであろう。つまりある何かと別の何かの関連性が一般論として存在している場合に、それを発見出来たという証明を――私はそう信じたいが――、きちんと行うことが出来た場合である。そうした証明について同意していただける方は、私はそう願いたいのであるが、さらにまた色とりどりの花をまとめた花束のような様々な仮説と、その花束というのはこの公法・私法と土地制度の関係性という点でこの論文の叙述の中にちりばめられているのであるが、そして更には数多い、場合によっては必ずしも目に見えるようなはっきりとした形では把握出来ない観察事項をも、一般的な形で余録として受け取ることも出来るであろう。