このサイトを始めたのは7年くらい前ですが、その時の目的の一つは、折原浩先生の「経済と社会」の旧稿の再構成仮説を検証してみることでした。

それからの7年間で、私のヴェーバーに関する理解も進み、また「中世合名合資会社成立史」と「ローマ土地制度史」を訳し終えたことで、少なくともヴェーバーの主要な学術論文についてはほぼ目を通したことになりました。更に最近、折原浩先生の「宗教社会学」の私家版に対する補注作業をやって知り得たこと、これらを合わせて現在の私の「経済と社会」の旧稿に対する考え方は以下です。

(1)「理解社会学のカテゴリー」は確かに旧稿で使われている用語の意味を把握するという意味では重要であるが、しかしその内容自体が短期間に作られ十分検討されたものではなく、問題のある定義も多く、なおかつゲノッセンシャフトやケルパーシャフトといったものに対する定義も欠けており、旧稿の「頭」と呼べるようなものではない。

(2)旧稿そのもの、特に「宗教社会学」については19世紀後半~20世紀初頭の欧州の宗教学の誤った考え方(例:宗教の進化論)やきわめて不足しているユダヤ教、キリスト教以外の宗教への知識に基づいて誤りの多い理念型をある意味でっち上げたような内容であり、とても現在においての「教科書」として再構築出来るようなものではない。

(3)ヴェーバーの思考は常に変化を続けており、例えば「理念型」の定義も二転三転しています。そういうダイナミックなものであるヴェーバーの学問を第1次世界大戦直前の限定した時期に固定して、その学問を再現する試みにどういう意味があるのか。言ってみれば活発に活動する生物のホルマリン漬けを作るような試みです。

上記を合わせて考えると、結局折原浩先生は、マリアンネが自分の亡夫の学問上の主要著作が存在しないのはおかしい、と思って旧全集の誤った二部構成の「経済と社会」を捏造したのと、ほぼ同じことを繰り返そうとしているだけではないのでしょうか?要するに「社会学」の「巨人学者」であるヴェーバーの、「社会学」の主著=教科書が完成していないのはおかしいからそれを同じく(マリアンネとは別の形で)「捏造」するという。少なくとも折原浩先生の「宗教社会学」の私家版翻訳を見ている限り、「ヴェーバーの言っていることはいつも正しい。」と言った間違ったバイアスが強く働いているように見えます。それから折原浩先生は現行の全集の「経済と社会」の取扱いを「頭のない四肢体」として批判しますが、現状まったく結論の出ていない旧稿の再構成問題という段階で、私には他の選択肢があったとは思えず、それを批判するのはおかしいと思います。

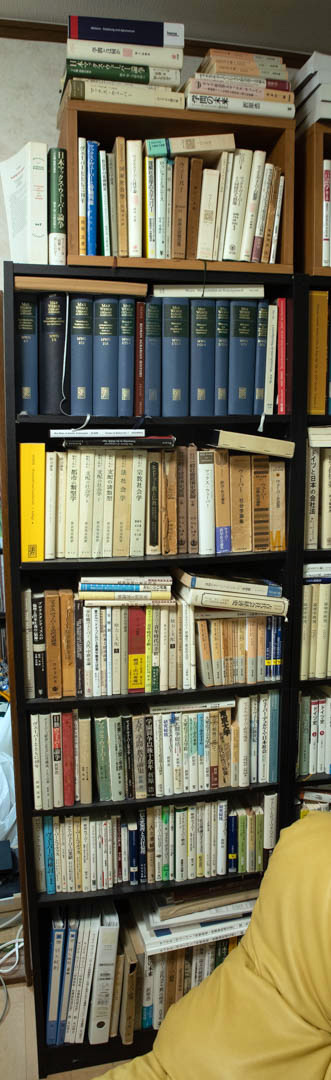

左の写真は私が所有するヴェーバー関係の書籍です。(約200冊)これらの内、ほぼ8割くらいは目を通しています。従って上記の意見は短期間の思い付きで言っているようなものではまったくありません。

左の写真は私が所有するヴェーバー関係の書籍です。(約200冊)これらの内、ほぼ8割くらいは目を通しています。従って上記の意見は短期間の思い付きで言っているようなものではまったくありません。